廃プラスチック類の処理について(令和7年9月26日)広島市監査公表第45号

広島市監査公表第45号

令和7年9月26日

令和7年7月29日付け第695号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 古川 智之

同 井戸 陽子

同 川村 真治

同 平岡 優一

別紙

広監第100号

令和7年9月26日

請求人

(略)

広島市監査委員 古川 智之

同 井戸 陽子

同 川村 真治

同 平岡 優一

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

令和7年7月29日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)により、事業所等から事業活動に伴って排出される「廃プラスチック類」は全て「産業廃棄物」であることから、事業者は、これを産業廃棄物として処理しなければならない。

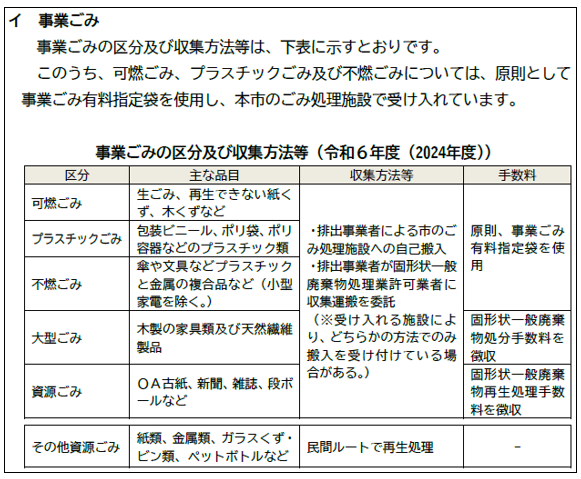

広島市では、事業所から排出される廃棄物のうち、広島市による円滑な処理が可能な「包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類」を一般廃棄物として広島市一般廃棄物(ごみ)処理計画に位置付けて取り扱っている。

これは、法律で産業廃棄物と規定しているにもかかわらず、広島市では一般廃棄物と勝手に位置付け一般廃棄物として処理しているということであるから、法律の規定より広島市のごみ処理計画が優位となっており、裁量権が濫用され又はその範囲の逸脱があるといえる。

多くの自治体は、事業所等から排出されるものは「全て事業活動に伴うもの」であるとして、廃プラスチック類は全て産業廃棄物であるとしているが、一部の自治体においては、従業員が事務所等で飲食する行為に伴って発生するものは「事業活動に伴って排出された」とまではいえないとして、昼食のカップ麺の容器等は一般廃棄物として排出してよいとしている。

広島市においても、かつては、「事業ごみ適正処理ガイドブック」に「廃プラスチック類のうち、従業員などが個人消費した弁当の容器やレジ袋などは、事業系一般廃棄物として、市のごみ処理施設への搬入を認めています。」と記載していた。

現在の「事業ごみ適正処理ガイドブック」では、「廃プラスチック類」を「業種にかかわらず産業廃棄物に区分される廃棄物」と明示した表を作成した上で、「表の区分のほか、市のごみ処理施設で受け入れを行う事業系一般廃棄物があります。詳しくは広島市一般廃棄物(ごみ)処理計画をご確認ください。」と小さく記載し、当該処理計画に基づき判断するよう求めている。しかし、当該処理計画には、その記載がない。

広島市は、事業所に対して「事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方」というチラシも作成し、「包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器など」と例示し、これらに代表されるあらゆる廃プラスチック類を、この袋に入れて出せば(きれいにできない場合には「可燃ごみ用袋」に入れて出せば)一般廃棄物となるととれる表記をしている。

廃棄物の処理を真面目に考え法令を理解して処理処分を行おうとしている事業者は、産業廃棄物として高額な処分料を支払って排出し、「事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方」を見て判断する、あるいは何も考えずプラスチックごみ用袋が存在するという理由で一般廃棄物として排出する事業者は、税金での処分で安価に行うこととなって、不公平が生じている。

広島市では、産業廃棄物であることから搬入できない廃プラスチック類の処理処分を行っていることによって、ごみ処理費用が過大になっているので、本件事業に係るこれまでの公金の支出の返還を求めるとともに、監査がなされるまでの間、公金の支出や入札手続、契約の締結及び履行など、一切の財務会計行為の停止を求める。

(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている。添付は省略。)

・【事実証明書1】法律が事業所等から事業活動に伴って排出される「廃プラスチック類」はすべて「産業廃棄物」と規定していること

・【事実証明書2】質問に対する広島市の回答

・【事実証明書3】政令指定都市20市、中核市62市、施行時特例市23市の事業活動に伴って生じた「廃プラスチック類」の区分

・【事実証明書4】事業所等から排出されるものは「全て事業活動に伴うもの」であるとしている自治体の例

・【事実証明書5】改定前の「事業ごみ適正処理ガイドブック」(該当箇所のみ)

・【事実証明書6】現在の「事業ごみ適正処理ガイドブック」(該当箇所のみ)

・【事実証明書7】「事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方」(該当部分のみ)

・【事実証明書8】令和4年度に調査された事業系可燃ごみの組成分析調査結果

・【事実証明書9】令和6年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画(該当箇所のみ)

・【事実証明書10】ごみ処理費用

・【事実証明書11】廃プラスチック類が一般廃棄物に混入しないよう注意喚起する他自治体のチラシ等

・【事実証明書12】廃プラスチック類を一般廃棄物として搬出したため逮捕・送検された事例

・【事実証明書13】逮捕を受けての東京二十三区清掃一部事務組合の対応

第2 請求の受理

本件措置請求は、令和7年8月19日に、同年7月29日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

これを受けて、請求人は次のとおり、書類を提出するとともに陳述を行った。

(1) 証拠の提出

ア 提出日

令和7年9月1日

イ 提出された証拠(添付を省略する。)

・【追加証拠1】広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(素案)に対する市民意見募集の結果について

・【追加証拠2】H29.3.21付け国の通達「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」

・【追加証拠3】平成29年6月「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」

・【追加証拠4】東京二十三区清掃一部事務組合の報告

(2) 陳述

ア 陳述日

令和7年9月3日

イ 主な内容

廃棄物処理法において、事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は業種にかかわらず全て産業廃棄物であるとされていが、広島市は、一般廃棄物処理計画に一般廃棄物として位置付けて取り扱っている。

今年、一般廃棄物処理計画が見直され、見直しに当たって市民意見の募集があり、その募集結果がホームページで公開されている。

ホームページでは、国の見解を引用した上で、「この見解は従前から示されているものであり、廃棄物処理法第6条第2項では、市町村は一般廃棄物処理計画において一般廃棄物の種類及び分別の区分などを定めるものとされていることから、本市では、上記国の見解を踏まえ、事業所から排出される『包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類』を事業ごみとして広島市一般廃棄物(ごみ)処理計画に位置付け、一般廃棄物として取り扱っており、本市の取扱いが法律違反に当たることはないと考えています。なお、この取扱いについて、本市以外の地方自治体においても、事業所から排出されるプラスチックごみを一般廃棄物として、一般廃棄物処理計画に位置付けて取り扱っている事例はあります。」との「本市の考え方」が示されている。

まず、「国の見解を踏まえ、事業所から排出される『包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類』を事業ごみとして広島市一般廃棄物(ごみ)処理計画に位置付け、一般廃棄物として取り扱っており」とあるが、国の見解では、一般廃棄物に対する考え方と産業廃棄物に対する考え方しか示されていない。

国は、排出事業者の責任の徹底について通達を出しており、産業廃棄物の最終責任を担うのは排出事業者であり、排出事業者の責任を強く認識させる措置を講じるべきであるとして、そのためのチェックリストも用意している。

次に、「廃棄物処理法第6条第2項では、市町村は一般廃棄物処理計画において一般廃棄物の種類及び分別の区分などを定めるものとされている」とあるが、廃棄物処理法第6条第2項にそのようなことは書かれていない。

廃棄物処理法自体は、第2条で一般廃棄物と産業廃棄物を定義しており、第6条では、一般廃棄物で定義したものについて、市町村が処理計画を定めなければならないと規定されている。それを広島市は公表している文書の中で、あたかも第6条によって産業廃棄物を一般廃棄物に位置付けてもいいかのような書き方をしている。

また、「本市以外の地方自治体においても、事業所から排出されるプラスチックごみを一般廃棄物として、一般廃棄物処理計画に位置付けて取り扱っている事例はあります」とあるが、政令指定都市20市、中核市62市、施行時特例市23市について調べたところ、一部の市は、1袋分又は従業員が個人的に消費したものに限り受け入れているが、それ以外の市は、従業員が個人的に食べた物であっても受け入れていない。

従業員が個人的に消費したものは一般廃棄物にしてもいいという考え方の根本は、事業活動に伴って排出されたものとまでは言い切れない、という解釈ができることによるものである。

一部のプラスチック類を受け入れている市も、飽くまで産業廃棄物としての位置付けの中で、小規模な事業所等に配慮して少量を受け入れているというものである。

広島市の考え方は違法であると同時に、その違法性によって広島市及び広島市民に不当な税支出で不利益を被らせているので、これをしっかり監査をして、本当に何が正しいのか、明確にしていただきたい。

2 広島市長(環境局環境政策課、同局環境施設部、同局業務部業務第一課及び同部産業廃棄物指導課)の意見書

市に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和7年8月29日付け広環政第23号により意見書の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

この意見書の主な内容は、次のとおりである。

(1) 本市の取扱いに違法事由が存在しないことについて

次の理由により、請求人が主張する内容について、いずれも理由がないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

ア 廃棄物処理法の目的との整合について

廃棄物処理法第1条において「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」と規定されている。

現状、本市では、事業所から排出される「包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類」を事業ごみとして広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及び広島市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画に位置付け、一般廃棄物として取り扱っており、この取扱いは廃棄物処理法の目的に即したものである。

イ 国(環境省)の見解との整合について

事業活動に伴って生じたプラスチックごみなどの廃棄物の取扱いについては、これまで国において、以下のとおり整理されている。

(令和6年6月26日開催「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議資料」のうち、「廃棄物適正処理推進課資料」より抜粋)

1.一般廃棄物の適正処理の推進について

(1) 一般廃棄物処理計画の適正な策定及び運用の徹底

2) 事業活動に伴って生じた廃棄物の適正な処理

事業活動に伴って生じた廃棄物の取扱いについては、これまでに「廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する中間取りまとめ(平成14年3月、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会)」及び「今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方について(意見具申)(平成14年11月、中央環境審議会)」において整理され、「その性状、排出量、処理困難性等の問題から市区町村責任の下で処理が円滑に行われているとは言い難いもの」以外のものについては、市区町村の処理責任の下に整理されている。

このことから、事業者から排出される廃棄物のうち、市区町村による処理が可能なものは事業系一般廃棄物として、市区町村による統括的処理責任の下、一般廃棄物処理計画に基づき処理がなされてきているところである。一方で、産業廃棄物に区分される廃棄物については、排出事業者の処理責任の下、廃棄物処理法第12条の3の規定に基づき排出者はマニフェストの交付義務を負う等の厳格な対応が求められることに留意が必要である。このように、事業者から排出される廃棄物については、それぞれの処理責任や法的義務に基づき、全体として適正な処理が確保されることが重要である。なお、事業活動に伴って生じた廃棄物をその性状等に鑑みて一般廃棄物又は産業廃棄物のどちらとして処理するかについては、その区分の趣旨に照らして適切に判断されるべきものであり、一般廃棄物について統括的処理責任を有する市区町村と産業廃棄物の処理について指導監督権限を有する都道府県等との間においてその扱いを十分に調整する必要がある。以上の点を踏まえ、事業活動に伴って生じた廃棄物の適正な処理が確保されるよう、管内市区町村との十分な連携を図られたい。

例えば、事業者から排出される廃棄物には、腐敗性の固形・液体廃棄物等と渾然一体となって排出される場合もあり、このようなものは完全に分別することが困難であることや、公衆衛生の観点から速やかな処理が重視されるべきものであることから、事業系一般廃棄物として扱われる場合もあると考えられる。また、小規模事業場や個人商店等の事業所から排出される少量のプラスチック等の廃棄物をこれまで可燃ごみとして扱ってきた場合に、これらの廃棄物を産業廃棄物として取り扱うこととする場合には、上記のとおり排出者にはマニフェストの交付義務等が課されることにも留意し、当該廃棄物の性状、排出量、排出者の事情、排出状況等を十分に考慮した上で、適正な処理を確保するためにどのような扱いが望ましいのかということを、一般廃棄物について統括的処理責任を有する市区町村と産業廃棄物の処理について指導権限を有する都道府県等との間で十分に調整する必要がある。

この見解は従来から示されているものであり、廃棄物処理法第6条第2項では、市町村は一般廃棄物処理計画において一般廃棄物の種類及び分別の区分などを定めるものとされていることから、本市では、上記の国の見解を踏まえ、事業所から排出される「包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類」を事業ごみとして広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及び広島市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画に位置付け、一般廃棄物として取り扱っており、本市の取扱いが法律違反に当たることはない。

なお、この取扱いについて、本市以外にも、事業所から排出されるプラスチックごみを一般廃棄物として、一般廃棄物処理計画に位置付けて取り扱っている地方自治体があることを把握している。

(2) 公金の支出について

上記(1)のとおり、本市の取扱いに違法事由は存在しないため、この取扱いにより生じるごみ処理経費を違法又は不当な公金の支出とする請求人の主張は当たらない。

3 監査対象事項

広島市が、事業者から排出される廃棄物のうち、「プラスチックごみ」(包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類)について、「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」及び各年度の「広島市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画」(以下これらを「市一般廃棄物処理計画」という。)において一般廃棄物として定めていることに関し、同市の財務会計上の行為に財務会計法規上の違法性又は不当性が認められるか。

4 監査の実施内容

請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人から提出された追加証拠、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員からの聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

本件措置請求は、事業者から排出される廃棄物の処理行政に関する措置請求であるため、以下においては、参考資料等からの引用部分を除き、「ごみ」、「一般廃棄物」又は「産業廃棄物」とあるのは、「事業者から排出される廃棄物」であることを前提とする。

(1) 我が国における産業廃棄物処理行政の沿革

戦後の経済発展や都市への人口集中に伴って都市ごみが急増し、この問題に対応するため、昭和29年(1954年)に「清掃法」が制定され、市町村が収集・処分を行う従前の仕組みに加えて国と都道府県が財政的、技術的援助を行うこと、住民の協力義務などが定められた。

その後、家庭ごみについては、ごみ焼却施設の導入や効率的・衛生的な収集作業の機械化が進むなど処理体制が進展する一方で、各種産業の事業者から排出される廃棄物については、市町村の処理体系の中では技術面、財政面、運営面等について十分な体制が整っておらず、適切な処理体制が求められていた。

1960年代になると、高度経済成長に伴い、大量生産、大量消費型の経済構造が進展し、都市ごみの急速な増加・多様化とともに、事業所から排出される廃棄物の一部が適切に処理されないまま廃棄されたり、建設廃材が不法投棄されたりするなどの事案が生じ、清掃法で規定する市町村による処理体制だけでは対応が難しい状況となった。また、埋め立てても土に還らず、焼却すれば高熱を発して焼却炉を傷めるプラスチック製品の普及が進み、大量に廃棄されるようになったことで、焼却の際に排出されるばいじん、酸性ガス等を原因の一つとする大気汚染や公害問題も顕在化した。

このような問題を受け、産業廃棄物を盛り込んだ廃棄物全体の処理責任や処理基準を明確化し、廃棄物処理の基本体制を整備するため、昭和45年(1970年)に清掃法を全面改正した「廃棄物処理法」が制定され、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに区分し、一般廃棄物については従来どおり市町村が処理責任を有する一方、産業廃棄物については排出事業者が処理責任を有することが規定された。また、公衆衛生問題対策としての廃棄物処理に加え、公害問題への取組も含めた「生活環境の保全」を目的とすることが明示された。

その後、1980年代までに廃棄物の適正処理は着実に進展したものの、1990年代前半にかけたバブル景気による消費増大や生産活動の一段の拡大により、廃棄物排出量が増加し続けるとともに、大型化した家電製品など適正処理が困難な廃棄物の出現や容器包装の使用拡大、ペットボトルの普及など、廃棄物の種類の多様化も進んだ。こうした廃棄物の発生量が増加している問題やそれに伴う最終処分場の不足等の問題の抜本的解決を図るため、施策の重点がごみの排出量そのものの抑制へと移行し、平成3年(1991年)の廃棄物処理法改正において、廃棄物の排出抑制と分別・再生(再資源化)が法律の目的に加えられた。

一方で、排出事業者の中に、適正な処理費用を負担する責任感に欠け、安く請け負う処理業者へ安易に委託する者が現れ、悪質な処理業者や無許可業者による産業廃棄物の不法投棄等が横行し、重大な環境汚染が引き起こされた。

こうした最終処分場のひっ迫や産業廃棄物の不法投棄等の問題を踏まえ、廃棄物の適正な処理及び減量化・リサイクルを推進するとともに、処理費用負担への事業者の責任感の欠如など産業廃棄物処理における構造的な問題を解決することを目的とし、1997年以降、廃棄物処理法が逐次改正され、「排出事業者責任の徹底」、「不適正処理対策」、「適正な処理施設の確保」を中心とした構造改革が推進された。また、廃棄物の処理の流れを把握することにより、不法投棄等の不適正処理を防止し、排出事業者責任に基づく適正な処理を確保することを目的にしたマニフェスト制度も導入された。

(環境省のホームページ「日本の廃棄物処理の歴史と現状」を要約。)

(2) 廃棄物処理法における関係規定

廃棄物処理法のうち、本件措置請求に関係のある規定は、次のとおりである。

(目的)

第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 (略)

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

(1) 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

(2) 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

5・6 (略)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 (略)

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第4条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前2項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。

4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(基本方針)

第5条の2 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向

(2) 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項

(3) 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項

(4) 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項

(5) 非常災害時における前2号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項

3・4 (略)。

(都道府県廃棄物処理計画)

第5条の5 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項

(3) 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項

(4) 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(5) 非常災害時における前3号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項

3・4 (略)

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

3 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

4 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

(市町村の処理等)

第6条の2 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。(中略))しなければならない。

2~7 (略)

(事業者及び地方公共団体の処理)

第11条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

3 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。

(3) 「廃プラスチック類」の定義

昭和46年10月25日付け環整第45号発厚生省環境衛生局環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」では、産業廃棄物のうち、「廃プラスチック類」について「合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むものであること。」とされている。

(4) 一般廃棄物及び産業廃棄物の区分に関する国(環境省)の見解

令和6年6月26日開催「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議資料」(以下「令和6年国会議資料」という。)において、前記広島市長の意見書の中で抜粋引用されている部分(第3の2(1)イ)のほか、次のとおり、国(環境省)の見解が示されている。

(令和6年国会議資料「廃棄物規制課資料」から抜粋。)

0.適正処理の更なる推進と循環型社会の形成に向けた廃棄物処理法の産業廃棄物に係る規定の合理的運用について

(略)

一部の自治体において、廃棄物処理法全体の目的や各規定の趣旨等を考慮しない非合理的な運用がなされている事例が未だに散見される。

具体的には、廃棄物処理法(同法に基づく政令、省令及び告示等を含む。以下本項において同じ。)の文言のみに囚われた形式的な解釈や、産業廃棄物処理業者の合理的な実務を踏まえない運用、廃棄物処理法で定める書類以外に多くの書類の提出を求める指導など、産業廃棄物処理業者に対して過度の負担を強いる行政実務が見られるところである。

その一方、不適正処理案件等について、長期間漫然と行政指導のみを繰り返し、廃棄物処理法に定める各種命令権限等を適時適切に行使しないまま、生活環境保全上の支障を生じさせ、更に拡大させてしまっている事例も跡を絶たない。

産業廃棄物の適正処理の更なる推進と循環型社会の形成の担い手は、産業廃棄物処理業者であり、その中核となるのが優良な処理業者である。そして、産業廃棄物の適正処理の推進と循環型社会形成に向けて、そのような優良な処理業者を育成し、悪質な処理業者を排除する取組で最も重要な役割を果たすのは、産業廃棄物に係る廃棄物処理法上の権限を有する都道府県及び政令市である。したがって、産業廃棄物の適正処理の更なる推進と循環型社会の形成という産業廃棄物行政の目的を達成するためには、都道府県及び政令市における廃棄物処理法の合理的な運用が決定的に重要である。

このような観点から、各都道府県・政令市においては、以下の事項を常に念頭に置きながら、産業廃棄物に係る廃棄物処理法の規定の合理的な運用に努めていただきたい。

(略)

4) 廃棄物処理法の目的は、廃棄物の適正処理を通じた生活環境の保全及び公衆衛生の向上であり、この目的を実現するために設けられた各規定の趣旨を踏まえ運用すること。その際には、当該規定のみならず、廃棄物処理法の他の規定、循環型社会形成推進基本法、各種リサイクル法など関連法令も勘案し、全体最適となるような運用を心がけること。

5) 従来からの指導方針や解釈等を漫然と踏襲したり、前例が無いことを理由にしたりするのではなく、近時における産業廃棄物処理及び産業廃棄物処理業界における状況の変化を踏まえて、産業廃棄物行政を遂行すること。さらには、産業廃棄物処理及び産業廃棄物行政のイノベーションも意識して取り組むこと。

(略)

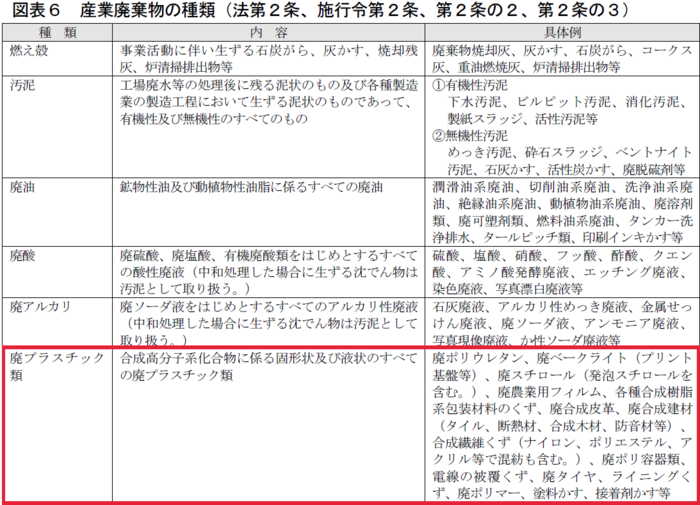

(5) 広島市が産業廃棄物の一種として示す「廃プラスチック類」の性状に係る具体例

「産業廃棄物の処理(廃棄物処理法の概要)」(令和4年10月改訂、広島市)においては、次の図表の太枠で囲んだ部分のとおり、産業廃棄物の一種である廃プラスチック類の性状の具体例として「廃ポリウレタン、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃スチロール(発泡スチロールを含む。)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む。)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす等」が挙げられている。

(「産業廃棄物の処理(廃棄物処理法の概要)」(令和4年10月改訂、広島市)から抜粋。)

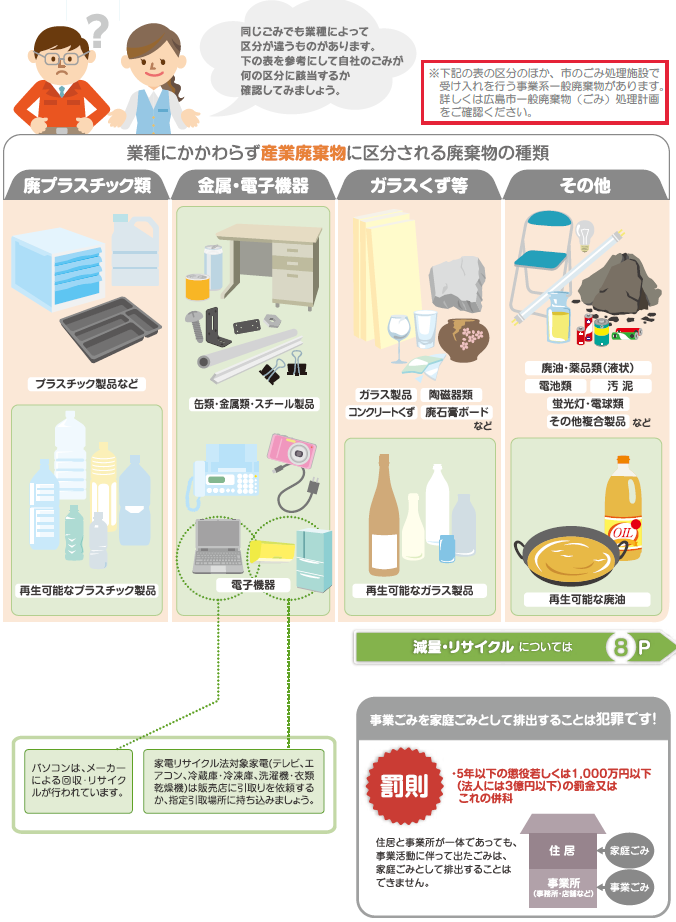

(6) 「事業ごみ適正処理ガイドブック」における記載

広島市作成の「事業ごみ適正処理ガイドブック」においては、事業ごみの区分と種類について、次の図のとおり、廃プラスチック類は「業種にかかわらず産業廃棄物に区分される廃棄物の種類」に該当する旨示す一方で、「下記の表の区分のほか、市のごみ処理施設で受け入れを行う事業系一般廃棄物があります。詳しくは広島市一般廃棄物(ごみ)処理計画をご確認ください。」と付記している。

(「事業ごみ適正処理ガイドブック」(広島市)から抜粋。)

(7) 市一般廃棄物処理計画における事業ごみ(一般廃棄物)の分別区分等

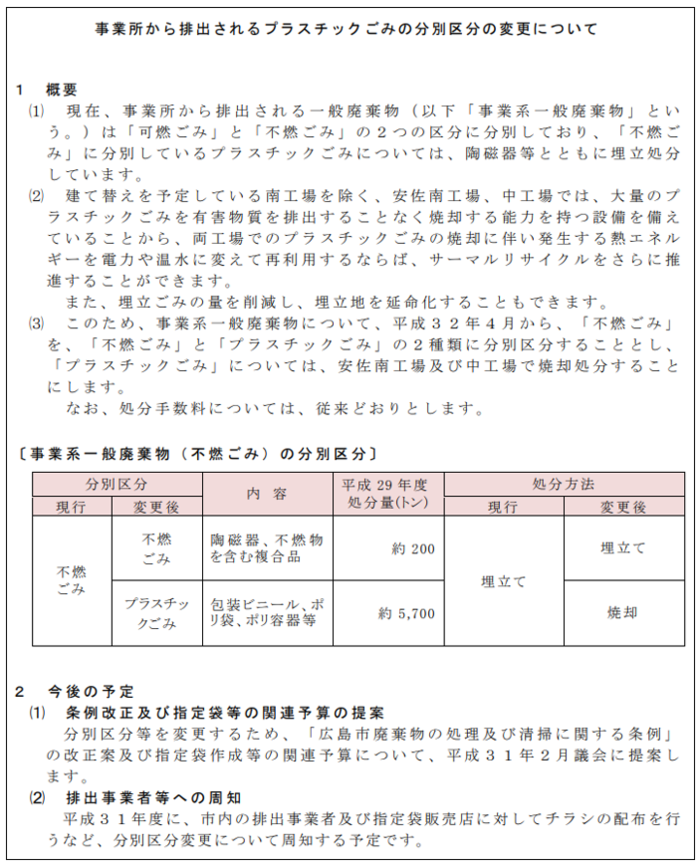

平成31年度の「広島市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画」において、「陶磁器、不燃物を含む複合品」及び「包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器等」の分別区分及び処分方法は、ともに、「不燃ごみ」及び「埋立て」であったが、焼却施設の能力や埋立ごみの削減等を考慮し、「包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器等」については、分別区分が「プラスチックごみ」に、処分方法が「焼却」に変更されることとなった。これに伴い、令和2年度の「広島市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画」から、新たに「プラスチックごみ」の分別区分が設けられた(下記の平成30年度第1回広島市廃棄物処理事業審議会(報告4)の資料参照)。

(平成30年度第1回広島市廃棄物処理事業審議会資料(報告4)から抜粋。)

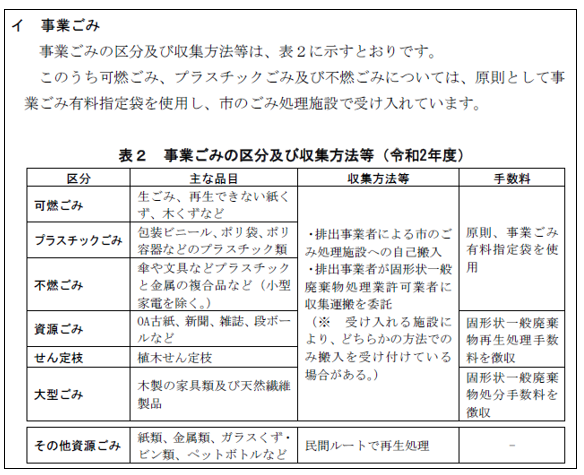

また、令和2年度から事業ごみ(一般廃棄物)の分別区分が変わることに伴い、「事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方」が作成され、市内の事業者等に対し周知が行われた。

(「事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方」(令和2年1月、広島市)から抜粋。)

その後、「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」においては、令和3年3月の改定の際に「プラスチックごみ」(包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類)が加えられ(次の上段の図のとおり。)、これは、令和7年3月に策定された現行計画においても引き継がれている(次の下段の図のとおり。)。

(「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」(令和3年3月改定)から抜粋。)

(「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」(令和7年3月)から抜粋。)

(8) 広島市が受け入れているプラスチックごみ(事業系一般廃棄物)

広島市が受入れを行っているプラスチックごみについて、環境局の職員から実態を聴取したところ、「円滑にごみ処理ができる範囲内で、主に、オフィスでの従業員の飲食に伴って事業所から排出されるプラスチック製の弁当容器やレジ袋のほか、従業員が事務作業に使用したプラスチック製のクリアファイルやものさし等の文具類などは受け入れているが、廃タイヤ、プラスチック製のパレットやマットレスなどは受け入れていない。」ということであった。

(9) 事業活動に伴って生じた固形状の一般廃棄物の処分手数料

事業活動に伴って生じた固形状の一般廃棄物の焼却処分、破砕処分又は埋立処分を、市の一般廃棄物の処理施設において行う場合の処分手数料については、広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例19号)別表第2において、次のとおり定められている。

なお、平成31年の同条例の一部改正(令和2年4月1日施行)により、別表第2の区分に「一般廃棄物処理計画に定めるプラスチックごみ」が新たに設けられた。

|

区 分 |

単 位 |

金額 |

|||

|---|---|---|---|---|---|

|

固形状一般廃棄物処分手数料 |

市長が指定する袋に収納して搬入する場合 |

焼却施設へ搬入するとき。 |

法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に定める可燃ごみ |

|

円 23 |

|

30リットル袋1袋につき |

71 |

||||

|

45リットル袋1袋につき |

107 |

||||

|

70リットル袋1袋につき |

168 |

||||

|

90リットル袋1袋につき |

216 |

||||

|

一般廃棄物処理計画に定めるプラスチックごみ |

45リットル袋1袋につき |

65 |

|||

|

70リットル袋1袋につき |

101 |

||||

|

90リットル袋1袋につき |

131 |

||||

|

一般廃棄物処理計画に定める不燃ごみを埋立地へ搬入するとき。 |

10リットル袋1袋につき |

14 |

|||

|

30リットル袋1袋につき |

43 |

||||

|

45リットル袋1袋につき |

65 |

||||

|

その他の場合 |

10キログラムまでごとに |

101 |

|||

|

固形状一般廃棄物再生処理手数料 |

10キログラムまでごとに |

71 |

|||

|

産業廃棄物の処分に要する費用 |

10キログラムまでごとに |

101 |

|||

(注)この表において「法」とは、廃棄物処理法を指す。

2 判断

(1) 本件措置請求における判断枠組み

住民監査請求の対象となるものは、地方自治法第242条第1項に規定する、普通地方公共団体の職員による違法又は不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分又は契約の締結・履行若しくは債務その他の義務の負担)等である。

また、住民訴訟は住民監査請求の延長線上にあるところ、最高裁判例(最三小判平成4.12.15民集46巻9号2753頁)は、住民訴訟において原告住民が主張し得る財務会計上の行為の違法は、財務会計法規違反に限定されることを明らかにしている。

換言すれば、たとえ先行する原因行為(非財務会計行為)に何らかの違法性があり、それが地方公共団体に財務上の影響を及ぼすものであっても、それだけでは、後行の財務会計上の行為が違法又は不当なものとはならないということである。

このことに関し、先行する原因行為の違法性が財務会計上の行為に承継されるかどうかについて、大阪高裁平成17年7月27日判決(裁判所ホームページ)は、前掲最高裁判例を引用し、「自治法242条の2第1項の規定に基づく住民訴訟における違法性は、原則として財務会計上の行為自体に固有のものでなければならず、たとえ上記財務会計上の行為に先行する原因行為に非財務会計法規上の違法事由が存する場合であっても、当然にその違法性が承継されて後行の財務会計上の行為も違法となると解するのは相当ではなく、例外的に原因行為に存する違法事由の内容及び程度が予算執行の適正確保の見地から看過し得ないものであると認めるときに限って、その違法性を問うことができるものと解するのが相当である」と判示する。

住民訴訟における違法性の承継に係るこの判旨は、住民監査請求についても及ぶと考えられるところ、先行する原因行為に非財務会計法規上の違法事由が存することをもって後行の財務会計上の行為の違法性を主張する住民監査請求を地方自治法第242条第1項に規定する請求としてその行為の違法性を判断するに当たっては、まず、先行する原因行為に非財務会計法規上の違法事由が存在し、その上で、当該違法事由の内容及び程度が後行の財務会計上の行為において予算執行の適正確保の見地から看過し得ないものであると認められる程度のものであることが必要である。

この点、請求人は、専ら財務会計上の行為(本件措置請求以前の1年間における「清掃工場等管理運営運転業務委託費」などのごみ処理費用の支出)に先行する原因行為に相当する市一般廃棄物処理計画の違法性を問うているところ、まず、財務会計上の行為に先行する原因行為に相当する市一般廃棄物処理計画の違法性の有無について、以下検討する。

(2) 廃棄物処理法における一般廃棄物及び産業廃棄物の定義及びその解釈

廃棄物処理法は、第2条第4項において、産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第1号)及び「輸入された廃棄物(略)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(略)」(第2号)と定義し、同条第2項は、「「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。」と規定する。

また、第3条第1項は、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定する。

廃棄物処理法第2条第2項と同条第4項第1号を文理解釈すると、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃プラスチック類は、廃棄物処理法における定義上は、産業廃棄物であって、一般廃棄物ではないことから、同条の定義規定の文言だけを見れば、請求人の主張は、当を得ているようにも見える。

一方で、前記第4の1(1)で述べた産業廃棄物処理行政の沿革を踏まえると、産業廃棄物と一般廃棄物は、次のように捉えることができる。

ア 産業廃棄物

事業活動により生じる廃棄物で、質的・量的に、適正に処理されなければ不法投棄等による環境汚染等を招きかねないものについて、その処理責任を排出した事業者に明確に課し、事業者の責任意識を高め、もってその適正な処理を確保することとしたもの

イ 一般廃棄物

日常生活により家庭などから排出される廃棄物で、環境汚染等の懸念が少なく、市町村が有する処理能力でも十分に適切な処理が可能なものについて、事業者から排出される同種のものも含め、その適正な処理を市町村に委ねたもの

(3) 一般廃棄物及び産業廃棄物の区分に係る国(環境省)の見解

令和6年国会議資料では、「事業活動に伴って生じた廃棄物の取扱いについては、(略)「その性状、排出量、処理困難性等の問題から市区町村責任の下で処理が円滑に行われているとは言い難いもの」以外のものについては、市区町村の処理責任の下に整理されている。このことから、事業者から排出される廃棄物のうち、市区町村による処理が可能なものは事業系一般廃棄物として、市区町村による統括的処理責任の下、一般廃棄物処理計画に基づき処理がなされてきているところである。一方で、産業廃棄物に区分される廃棄物については、排出事業者の処理責任の下、(略)厳格な対応が求められることに留意が必要である。このように、事業者から排出される廃棄物については、それぞれの処理責任や法的義務に基づき、全体として適正な処理が確保されることが重要である。」と述べている。

また、このことを踏まえ、一般廃棄物と産業廃棄物の区分に関し、「当該廃棄物の性状、排出量、排出者の事情、排出状況等を十分に考慮した上で、適正な処理を確保するためにどのような扱いが望ましいのかということを、一般廃棄物について統括的処理責任を有する市区町村と産業廃棄物の処理について指導権限を有する都道府県等との間で十分に調整する必要がある。」と述べている。

さらに、前記第4の1(4)で引用した令和6年国会議資料(廃棄物規制課資料)では、次のように述べる。

「一部の自治体において、廃棄物処理法全体の目的や各規定の趣旨等を考慮しない非合理的な運用がなされている事例が未だに散見される。具体的には、廃棄物処理法(同法に基づく政令、省令及び告示等を含む。)の文言のみに囚われた形式的な解釈や、産業廃棄物処理業者の合理的な実務を踏まえない運用など、産業廃棄物処理業者に対して過度の負担を強いる行政実務が見られる。」、「産業廃棄物の適正処理の更なる推進と循環型社会の形成という産業廃棄物行政の目的を達成するためには、都道府県及び政令市における廃棄物処理法の合理的な運用が決定的に重要である。」、「廃棄物処理法の目的は、廃棄物の適正処理を通じた生活環境の保全及び公衆衛生の向上であり、この目的を実現するために設けられた各規定の趣旨を踏まえ運用すること。その際には、当該規定のみならず、廃棄物処理法の他の規定、循環型社会形成推進基本法、各種リサイクル法など関連法令も勘案し、全体最適となるような運用を心がけること。」

廃棄物処理法を所管している廃棄物規制課その他国(環境省)の見解を踏まえると、前記第4の2(2)のア及びイで述べた産業廃棄物と一般廃棄物の捉え方には一定の合理性があると言える。

(4) 他の政令指定都市においてプラスチックごみの一部を一般廃棄物として処理している例

他の政令指定都市が公表している一般廃棄物処理計画や事業ごみの分別区分・処理方法の詳細を示した啓発資料を確認したところ、次表のとおり、広島市以外にも、5都市において、一般廃棄物処理計画や当該啓発資料に、プラスチックごみの一部を一般廃棄物として処理できる旨が明記されている例が見られた。

各都市が処理可能としているプラスチックごみの例示を見ると、広島市の例示に比べ、その量、大きさ、性状などが具体的に示されており、市一般廃棄物処理計画における記載(「プラスチックごみ」(包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類))やこれに係る啓発資料上の表現には、工夫の余地があると考えられる。

|

都市名 |

分別の区分 |

一般廃棄物として処理可能な主な品目等 |

|---|---|---|

|

さいたま市 |

不明 |

休憩時に職員の食事等に伴って発生したお弁当ごみやお菓子のプラスチック容器等について事業者がまとめて捨てる場合には、少量に限り事業系一般廃棄物として処理することが可能 |

|

新潟市 |

可燃ごみ |

少量のプラスチックごみ:プラマークの容器包装、少量の化学繊維等の可燃物(90リットル 1袋以内/週) 少量のペットボトル:ペットボトル(90リットル 1袋以内/月) |

|

浜松市 |

もえるごみ |

プラスチック製品(長さ60センチメートル未満で、1)主に家庭生活で使用されるもの、2)1回使い切りの製品、3)生ごみ等の一般廃棄物で汚れている、の条件を満たす場合) |

|

名古屋市 |

可燃ごみ |

プラスチック製品(コンセントを使用する電気製品を除く。)等の燃やすことができるごみで、30センチメートル角以下のもの(プラスチック製品については、その性状及び量が家庭廃棄物と同等のものに限る。) |

|

神戸市 |

可燃ごみ |

継続的に発生しない廃プラスチック類 指定袋に入るもの:排出元1箇所・1日につき、総量が70リットルの袋で3袋分まで 指定袋に入らないもの:排出元1箇所・1日につき、総量が5点まで |

|

広島市 |

可燃ごみ |

生ごみ、再生できない紙くず、木くずなど |

|

プラスチックごみ |

包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類 (生ごみ等が付着して汚れたものは、洗うなどしてきれいにして出してください。きれいにできない場合は「可燃ごみ」として出してください。) |

|

|

不燃ごみ |

傘や文具などプラスチックと金属の複合品など (小型家電を除く。) |

(出典) さいたま市:事業ごみの処理ガイド

新潟市:令和7年度新潟市一般廃棄物処理実施計画

浜松市:事業系一般廃棄物(ごみ)の適正な処理方法について

名古屋市:令和7年度一般廃棄物処理実施計画

神戸市:事業系ごみの出し方ルールブック

広島市:広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画、事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方

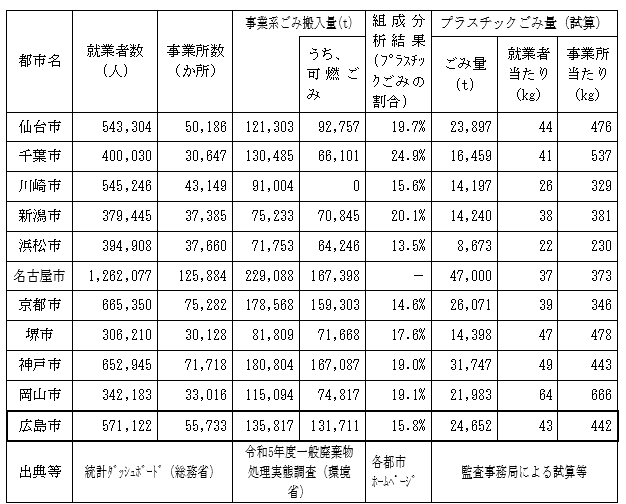

(5) 政令指定都市において事業ごみ(一般廃棄物)として処理されるプラスチックごみ量(試算)

監査事務局が、令和5年度一般廃棄物処理実態調査(環境省公表)における「事業系ごみの搬入量」と各政令指定都市が公表している事業ごみの組成分析調査結果を基に、各都市において事業ごみ(一般廃棄物)として処理されるプラスチックごみ量を試算した結果は、次の表のとおりである(組成分析調査結果を公表している11都市に限る。)。

これによれば、一般廃棄物処理計画において、事業者から排出されるプラスチックごみの一部を一般廃棄物として位置付けるか否かにかかわらず、いずれの都市においても事業者から排出される一定量のプラスチックごみが一般廃棄物として処理されていることが分かる。

また、各都市の一般廃棄物として処理されるプラスチックごみ量(試算)について、就業者当たりの量及び事業所当たりの量のいずれにおいても、広島市が他都市に比べ突出しているとは言えない。

以上のことから、少なくとも、市一般廃棄物処理計画に「プラスチックごみ」(包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類)の区分が定められていることにより、広島市において、他都市と比べ多量のプラスチックごみが、一般廃棄物として処理されているとは認め難い。

(注)・就業者数は2020年の「従業地による就業者数」、事業所数は2014年の「事業所数」(統計ダッシュボード(総務省))による。

・各都市による組成分析調査の名称は統一されていないが、以下では、便宜上、全て「組成分析調査結果」と表記している。

・各都市の組成分析調査結果は、事業ごみの全体に対する内訳を示しているもの(仙台市、川崎市、京都市、堺市及び岡山市)と、事業ごみのうち可燃ごみに対する内訳を示しているもの(千葉市、新潟市、浜松市、名古屋市、神戸市及び広島市)に分かれる。このため、組成分析調査結果が、事業ごみの全体に対する内訳を示している都市においては、「事業系ごみ搬入量」にその割合を乗じ、可燃ごみに対する内訳を示している都市においては、「うち、可燃ごみ」にその割合を乗じて求めた(名古屋市及び広島市を除く。)。

・各都市のプラスチックごみ量の試算方法等の詳細は、それぞれ次のとおり(表示単位未満四捨五入)。

仙台市:「事業系ごみ搬入量」に、同市による令和元年度の組成分析調査結果のうち、「プラスチック類」の割合(19.7%)を乗じたもの

千葉市:「うち、可燃ごみ」の量に、同市による令和6年度の組成分析調査結果のうち、「やわらかいプラスチック」の割合(24.9%)を乗じたもの

川崎市:「事業系ごみ搬入量」に、同市による令和5年度の組成分析調査結果のうち、「プラスチック類」の割合(15.6%)を乗じたもの。なお、令和5年度一般廃棄物処理実態調査においては、「混合ごみ」に91,004tが計上され、「うち、可燃ごみ」は0tとなっている。

新潟市:「うち、可燃ごみ」の量に、同市による令和5年度の組成分析調査結果のうち、「プラスチック類」の割合(20.1%)を乗じたもの

浜松市:「うち、可燃ごみ」の量に、同市による令和3年度の組成分析調査結果のうち、「廃プラスチック類等」の割合(13.5%)を乗じたもの

名古屋市:同市が公表している令和5年度の組成分析調査結果において、プラスチックごみ量の推計値(47,000t)が示されている。

京都市:「事業系ごみ搬入量」に、同市による令和4年度の組成分析調査結果のうち、「プラ」の割合(14.6%)を乗じたもの

堺 市:「事業系ごみ搬入量」に、同市による令和6年度の組成分析調査結果のうち、「プラスチック類」の割合(17.6%)を乗じたもの

神戸市:「うち、可燃ごみ」の量に、同市による平成30年度の組成分析調査結果のうち、「プラスチック類等」の割合(19.0%)を乗じたもの

岡山市:「事業系ごみ搬入量」に、同市による令和6年度の組成分析調査結果のうち、「プラスチック類」の割合(19.1%、重量比)を乗じたもの

広島市:同市が公表している令和5年度の事業ごみ(一般廃棄物)の「可燃ごみ」の排出量(127,149t)に、同市による令和5年度の組成分析調査結果のうち「プラスチック類」の割合(15.8%)を乗じ、これに「プラスチックごみ」の排出量(4,562t)を加えたもの。なお、この「可燃ごみ」の排出量127,149tと「プラスチック類」の排出量4,562tの合計が、令和5年度一般廃棄物処理実態調査の「うち、可燃ごみ」の量に一致する。

(6) 市一般廃棄物処理計画の違法性の有無について

前記第4の1(8)で述べたとおり、広島市では、円滑にごみ処理ができる範囲内で、主に、オフィスでの従業員の飲食に伴って事業所から排出されるプラスチック製の弁当容器やレジ袋のほか、従業員が事務作業に使用したプラスチック製のクリアファイルやものさし等の文具類などのプラスチックごみを受け入れているが、廃タイヤ、プラスチック製のパレットやマットレスなどについては受入れを行っていない。

こうした取扱いは、事業活動に伴って生じた廃棄物を一般廃棄物又は産業廃棄物のどちらとして処理するかについて、「当該廃棄物の性状、排出量、排出者の事情、排出状況等を十分に考慮した上で、適正な処理を確保するためどのような扱いが望ましいのかということを、一般廃棄物について統括的処理責任を有する市区町村と産業廃棄物の処理について指導権限を有する都道府県等との間で十分に調整する必要がある。」とした国(環境省)の見解(前記第3の2(1)イ)に沿ったものと捉えることができる。

加えて、前記第4の2(5)で述べたとおり、一般廃棄物処理計画において、事業者から排出されるプラスチックごみの一部を一般廃棄物として位置付けるか否かにかかわらず、他都市においても一定量のプラスチックごみが一般廃棄物として処理されていること、また、他都市に比べ広島市におけるプラスチックごみの処理量が突出しているとは言えないことを勘案すれば、他都市においても広島市と同様にプラスチックごみの処理に関し国(環境省)の見解を踏まえた柔軟な運用がなされていることが推察される。

他方、廃棄物処理法第6条第1項は、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。」と規定し、同条第2項で、一般廃棄物処理計画には、「分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分」(第3号)を定めるものとするとされている。

つまり、広島市が、プラスチックごみを分別して一般廃棄物として処理することとする以上は、廃棄物処理法第6条第1項及び第2項の規定により、一般廃棄物処理計画に、プラスチックごみについて、分別して収集する一般廃棄物の種類及び分別の区分の一つとして定めなければならないということであり、このため、市一般廃棄物処理計画において、分別の区分の一つとして「プラスチックごみ」(包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器などのプラスチック類)が設けられているものであるから、このこと自体何かの規範に違反しているといったようなことは認められない。

(7) 財務会計上の行為の違法性等について

前述したことを本件措置請求における判断枠組み(前記第4の2(1))にあてはめると、財務会計上の行為に先行する原因行為に相当する市一般廃棄物処理計画に違法性が認められないのであるから、後行の財務会計上の行為に相当する広島市のごみ処理経費の支出について、違法性ないし不当性は認められない。

3 結論

本件措置請求には理由がないため、請求を棄却する。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査第二課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階

電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338

[email protected]