住宅用火災警報器を設置・維持管理しましょう!!

あなたの命や財産を守るために「住宅用火災警報器」を設置し、10年を目安に交換しましょう!

住宅用火災警報器に関するアンケート

広島市消防局では管内にお住まいの方を対象に、住宅用火災警報器の設置及び維持管理についての状況調査を行うため、アンケートを実施しています。

以下のリンクから、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、令和6年6月1日現在の調査結果は下表のとおりです。

|

設置率(※1) |

条例適合率(※2) |

|

|---|---|---|

|

広島市消防局管内 |

93.3% |

79.5% |

| 広島県 |

90.2% |

76.3% |

| 全国平均 |

84.5% |

66.2% |

※1 「設置率」とは、火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一か所以上に設置されている世帯が全世帯に占める割合を示しています。

※2 「条例適合率」とは、火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分の全てに設置されている世帯が全世帯に占める割合を示しています。

住宅用火災警報器とは

火災が発生した時は、目で煙や炎を見たり、においを感じたりと五感によって気づくことがほとんどだと思います。

しかし、それだけでは就寝中等に火災の発生に気づくのが遅れてしまいます。

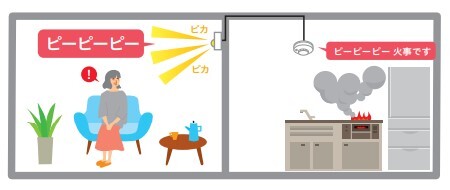

そこで、火災により発生する煙などをいち早く感知して音や音声で警報を発して、火災の発生を知らせてくれる機器が住宅用火災警報器です。

住宅用火災警報器の種類

代表的な住宅用火災警報器を紹介します!

なお、住宅用火災警報器を購入する際には、以下のマークがあることを確認してください!

※ 平成26年4月1日から住宅用火災警報器に『合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)』が表示されることとなり、「NSマーク」が表示された住宅用火災警報器は平成31年3月31日以降、販売が認められていません

感知方法

煙感知式

住宅用火災警報器が煙を感知した場合に、警報音や音声などで知らせてくれます。

寝室や階段などへ設置が義務化されているのは、煙感知式の住宅用火災警報器です。

熱感知式

住宅用火災警報器の周囲が一定の温度以上になった場合に、警報音や音声で知らせてくれます。

煙式に比べて、感知までに時間を要しますが、台所や車庫など、大量の煙や蒸気が対流する場所への設置が適しています。

電源

電池式

警報器本体の内部に電池を入れて使用するもので、どこでも簡単に取り付けができることが特徴です

交流電源式

家庭用電源(100V)を使用するもので、電気工事が必要なものと、コンセントに差し込むだけのものがあります。

「単独型」と「連動型」

単独型

火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。

連動型 ≪こちらをおすすめしています!!≫

火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、設定を行っているすべての住宅用火災警報器が警報を発します(配線によるものと無線式のものがあります。)。

補助警報装置

高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音や光のでる補助警報装置の増設をおすすめします。

配線式のタイプ、無線式のタイプがあります。

住宅用火災警報器の設置場所・位置

設置場所

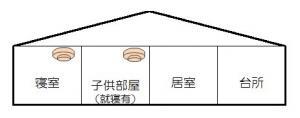

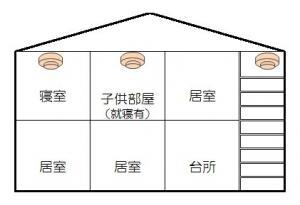

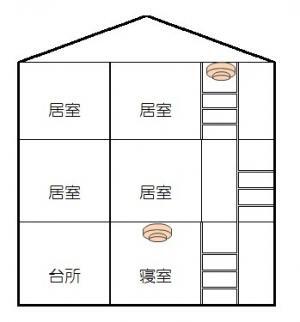

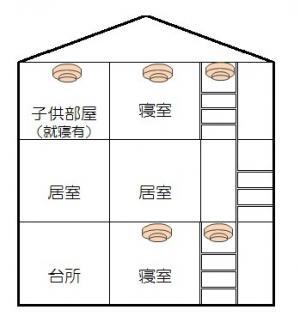

住宅用火災警報器は基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置が必要です(以下を参考としてください。)。

また、設置義務はありませんが、台所や居室にも設置することをお勧めしております。

※ 住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要となる場合があります。

平屋建ての場合

2階建ての場合

3階建ての場合

1つの階に5部屋以上の居室がある場合

設置位置

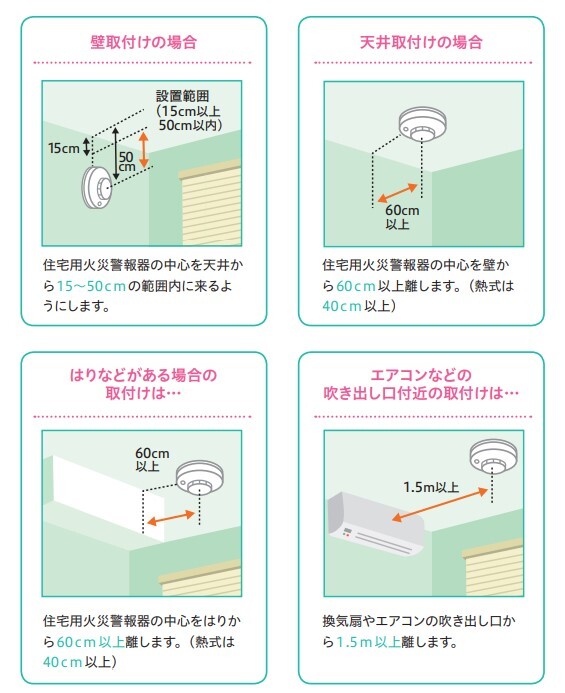

住宅用火災警報器は天井面または壁面に設置する必要があります。

具体的な設置位置は以下を参考としてください。

住宅用火災警報器の点検・交換方法

点検方法

以下のどちらかで簡単に点検ができます。

正常であれば「火事です!火事です!」などの警報音が鳴ります。

もし、警報音が鳴らなければ、電池切れなど正常に作動していない可能性があります。

また、住宅用火災警報器にホコリなどが付着し、正常に作動しなくなる場合もありますので、掃除機で吸い取る、乾いた布などでふき取ることも重要です。

交換方法

以下を参考に住宅用火災警報器を取り外し、同様の要領で新しい住宅用火災警報器を取り付けてください。

※ メーカーや製品により異なりますので、詳細は取扱説明書をご確認ください。

住宅用火災警報器が鳴った時の対処方法

煙や熱を感知したとき

住宅用火災警報器は、煙や熱を感知すると警報音や音声で教えてくれます。

まずは、本当に火災が発生しているのか確認を行いましょう

火災の煙や熱により警報音等が鳴った場合

- 「火事だ!」と大声で叫んで助けを呼ぶとともに、火災の発生を家族や近所の人に伝えましょう。

- 助けを呼んだら 119番通報と可能であれば初期消火を行いましょう。

※ 初期消火が危険だと思ったら、すぐに安全な場所に避難し、消防隊の到着を待ちましょう。

調理中の煙や熱などにより警報音が鳴った場合

- 火災の発生ではないことをもう一度確認してください。

- 安全であれば、警報を停止しましょう。(警報の停止は、「ひもを引っ張る」か「ボタンを押す」)

- 故障等ではないことを確認するため、作動確認を行いましょう。

※ 台所等に設置した住宅用火災警報器が、調理中の煙により度々警報音を発する場合は、取付位置を変えるなどの対応を行いましょう。

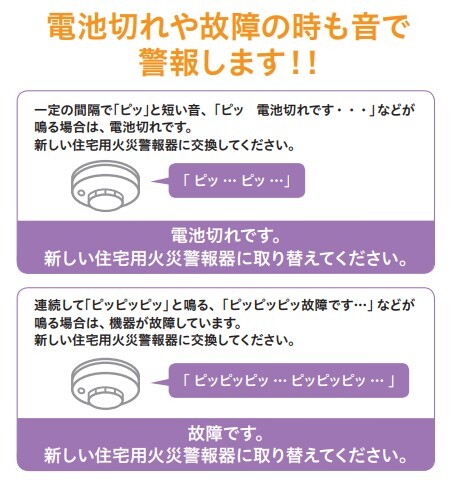

電池切れをした時/故障をした時

- 安全を確認して、警報を停止しましょう。(警報の停止は、「ひもを引っ張る」か「ボタンを押す」)

- 本体を取り外し、電池又は本体をすぐに交換しましょう。(設置して数年立っている場合は、本体を交換することをオススメします。)

- 交換後は必ず作動確認を行いましょう。

※ 警報音や音声は機種により異なりますので、取扱説明書を確認しましょう。

住宅用火災警報器の購入場所

住宅用火災警報器は、お近くのホームセンターや家電量販店などで購入ができます。

詳しくは各店舗へ直接お問い合わせください。

住宅用火災警報器の奏功事例を紹介!

広島市消防局管内では平成30年から令和4年までの5年間で34件の奏功事例がありました。

ここでは具体的な内容を紹介します!

事例1

住宅の2階において、Aさんのたばこの不始末により布団が燃え、寝室に設置していた住宅用火災警報器が作動したため、1階に居たAさんの母親が火災を発見し、水バケツにより消火した。

Aさんの母親がすぐに消火したため、大事には至りませんでしたが、もし住宅用火災警報器が鳴っていなかったら...と思うと、ヒヤリとさせられる事例でした。

事例2

住宅において、Aさんが焚いていたお香が、近くにあった可燃物に落下し、火災に。

しかし、寝室に設置していた住宅用火災警報器が作動したため、別室に移動していたAさんが火災を発見し、水バケツにより消火した。

Aさんがすぐに発見し、消火したため、大事には至りませんでしたが、もし住宅用火災警報器が鳴っていなかったら...と思うと、ヒヤリとさせられる事例でした。

事例3

共同住宅において、Aさんがベッド上で喫煙中に眠り込んでしまい、たばこが布団に落下したため火災が発生し、住宅用火災警報器が作動した。

警報音に気付いた近隣住民Bさんが、Aさん宅を訪問した。

そこで起こされたAさんは、水道水で初期消火をし屋外に避難した。

Bさんが警報音に気付いたため、大事には至りませんでしたが、もし住宅用火災警報器が鳴っていなかったら...と思うと、ヒヤリとさせられる事例でした。

住宅用火災警報器の悪徳訪問販売

悪質訪問販売には、十分ご注意ください。

代表的な事案は以下のとおりです(特に高齢者の被害が多発しています。)。

事案1

高齢者(79歳)宅に男性2名が訪問し、「住宅用火災警報器が法律で必要。もう大体付いている。8万円かかる。」と現物を見せながら説明。「手持ちがない。」と断ると、「頭金だけでも良い。」と言われ、2万円を支払う。住宅用火災警報器も設置せず、「領収書を取りに行く。」と言ったきり戻ってこなかった。

事案2

一人暮らしの高齢者(80歳代)宅に男性1名が訪問し、「もしボヤがあったら感知器が鳴る。」と言って、住宅用火災警報器を1階居間と2階階段に1つずつ設置。20万円を請求され、支払う。

もしもだまされてしまったら・・・

お住まいを管轄する消防署や消費生活センター等にご相談ください。

よくある質問

以下リンク先をご確認ください。

本ページで使用しているイラストの一部は「住宅用火災警報器 設置・交換ガイドブック(一般社団法人 日本火災報知機工業会)」から引用しています。

このページに関するお問い合わせ

消防局予防部 予防課予防係

〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号

電話:082-546-3476(予防係) ファクス:082-249-1160

[email protected]