衛研ニュース 広島市の大気 有害大気汚染物質モニタリングの現状

はじめに

私たちをとりまく大気環境には様々な物質があり、その中で低濃度であっても長期的に摂取していると健康を損なうおそれがある物質を有害大気汚染物質と呼んでいます。

有害大気汚染物質のうち健康リスクが高いと考えられるアクリロニトリル、アセトアルデヒド等の23物質が特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)としてリスト化されています。(令和6年12月現在)

当所では平成9年10月から環境基準の達成状況等を把握するため、毎月市内4地点で常時監視調査を実施しています。現在では、21(*1)物質について実施しています。

*1:「六価クロム化合物」及び「クロム及び三価クロム化合物」については、クロム及びその化合物の全量(クロム換算値)の測定をもって代えています。

ダイオキシン類については、民間委託により別途調査をしています。

平成24年度から、優先取組物質ではありませんが市内において大気への排出量が最も多いことから、キシレンについても調査しています。

環境基準・指針値について

環境基準

環境基本法に基づき、「人の健康の保護及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの4物質に環境基準が設定されています。

指針値

中央環境審議会において「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値」として、アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物の11物質に指針値が設定されています。

環境基準・指針値は随時見直しが行われています。

詳しくは「環境基準及び指針値」をご覧ください。

調査結果

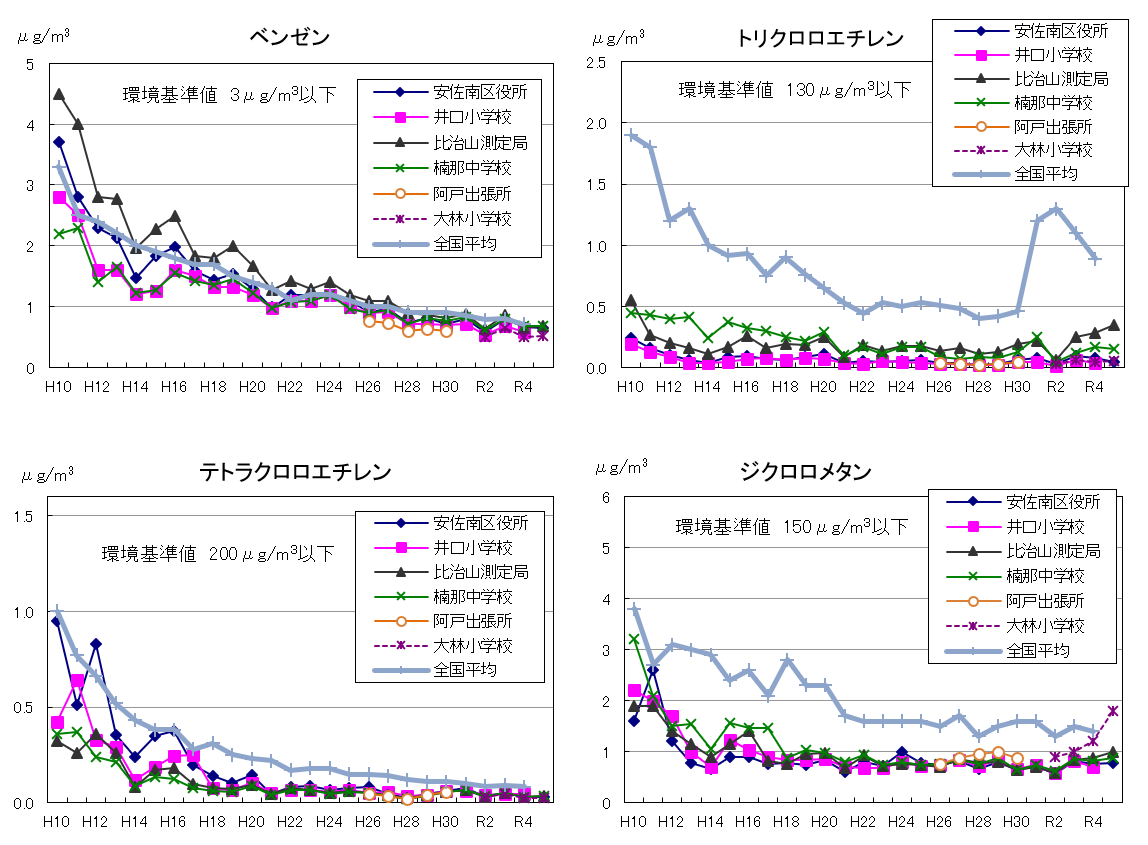

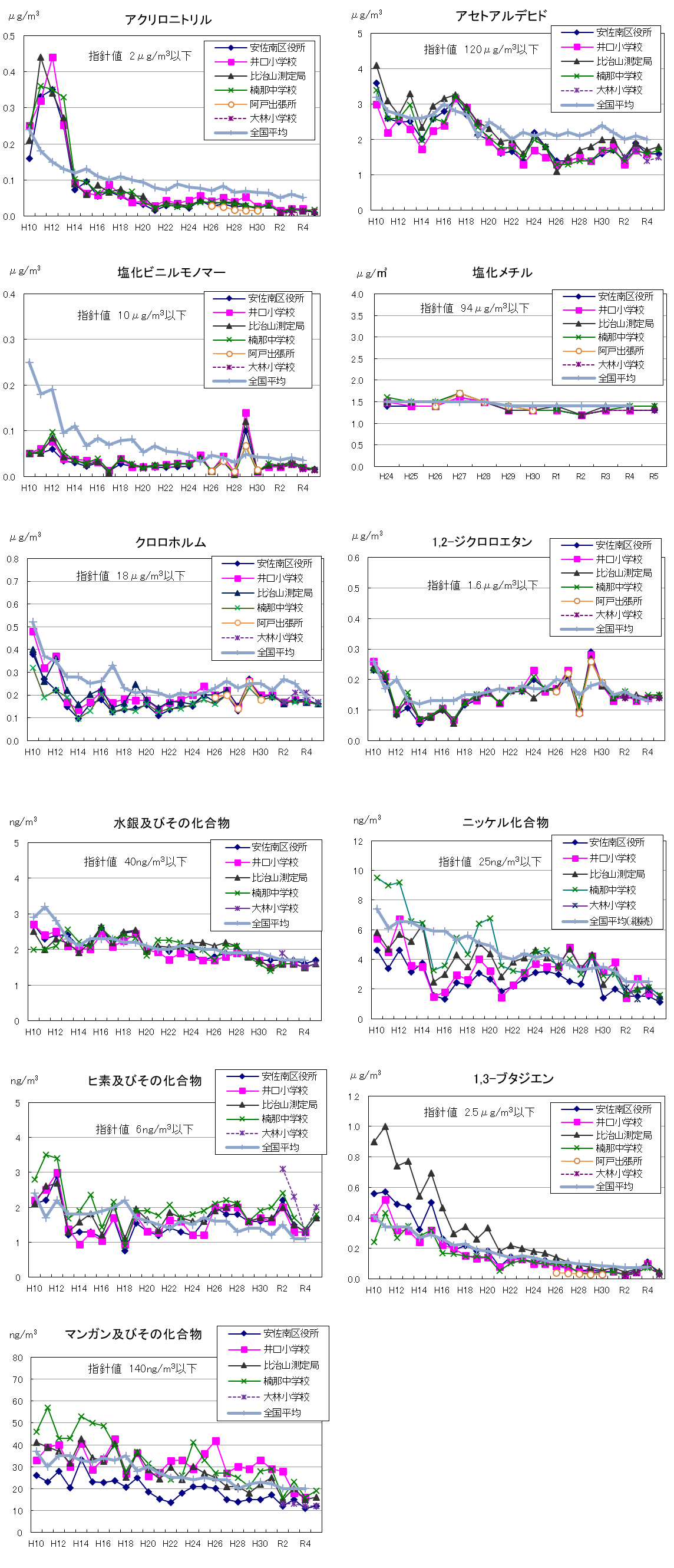

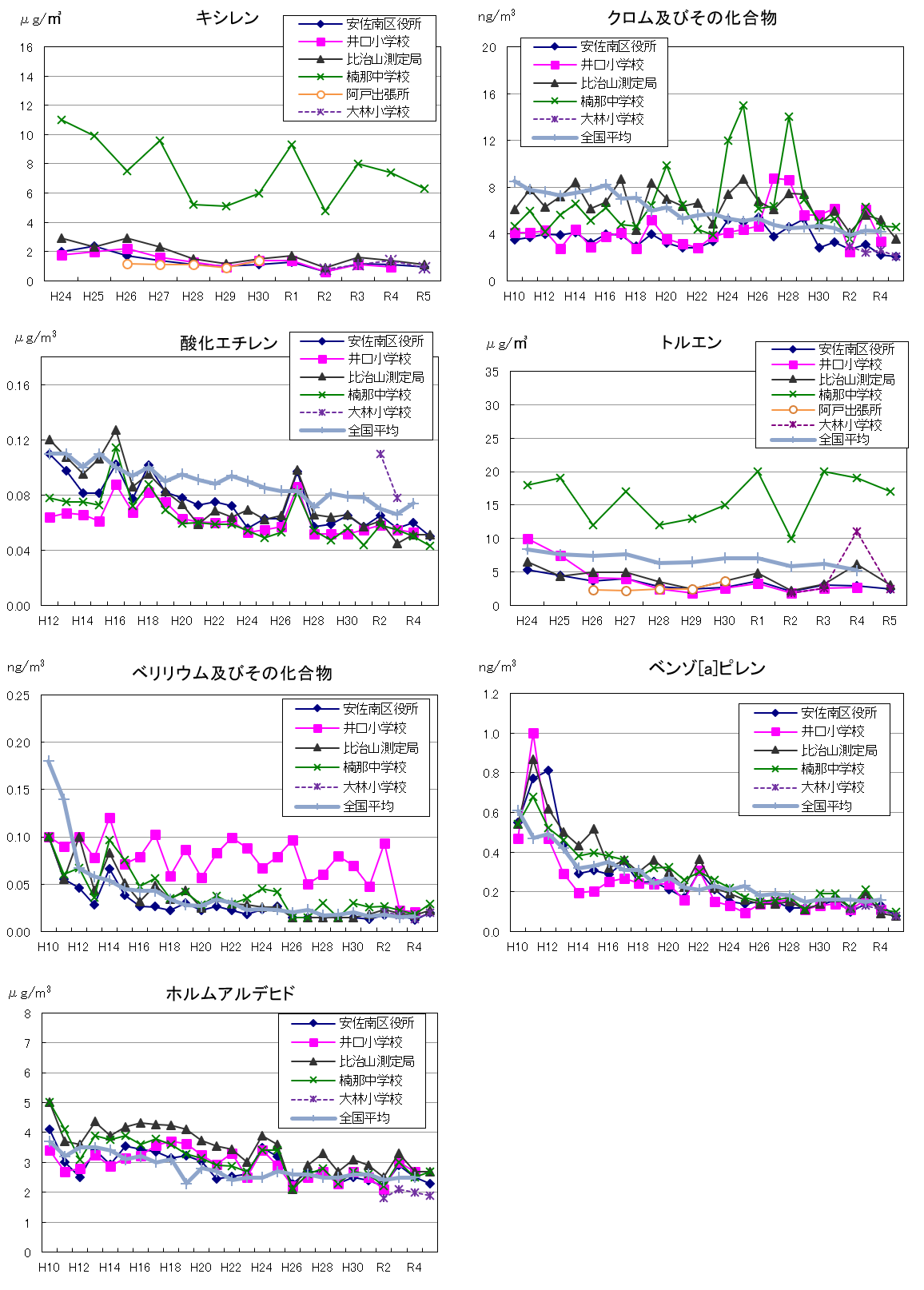

平成10年度から令和5年度までの市内調査地点における結果は次のとおりです。

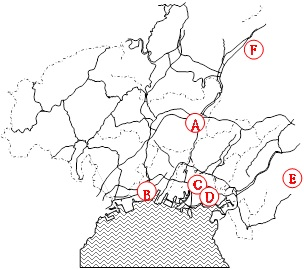

調査地点

| 調査地点名 | 住所 | 地域分類 | |

|---|---|---|---|

|

Ⓐ |

安佐南区役所 |

安佐南区 |

一般環境 |

|

Ⓑ |

井口小学校 |

西区 |

一般環境 |

|

Ⓒ |

比治山測定局 |

南区 |

沿道 |

|

Ⓓ |

楠那中学校 |

南区 |

固定発生源周辺 |

|

Ⓔ |

阿戸出張所 |

安芸区 |

固定発生源周辺 |

|

Ⓕ |

大林小学校 |

安佐北区 |

固定発生源周辺 |

地域分類

- 一般環境

固定発生源又は移動発生源からの有害大気汚染物質の排出の直接の影響を受けにくいと考えられる地点 - 沿道

自動車からの排出が予想される有害大気汚染物質の濃度が、他の地点と比較して相対的に高くなると考えられる地点 - 固定発生源周辺

固定発生源における有害大気汚染物質の排出が予想される物質の濃度が、他の地点と比較して相対的に高くなると考えられる地点

調査方法

「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」(令和5年11月最終改正)及び「有害大気汚染物質測定方法マニュアル(環境省)」(令和6年3月最終改正)に準拠して調査を実施しています。

詳しくは「調査方法一覧と分析方法」をご覧ください。

調査結果

調査結果は下部をご覧ください。

有害大気汚染物質の調査結果は、本市のホームページにも掲載されています。

-

有害大気汚染物質モニタリング

(環境保全課)

環境基準及び指針値(令和6年12月現在)

| 物質名 | 環境基準(年平均値) | 指針値(年平均値) |

|---|---|---|

| ベンゼン |

3μg/m3以下 |

- |

| トリクロロエチレン |

130μg/m3以下 |

- |

| テトラクロロエチレン |

200μg/m3以下 |

- |

| ジクロロメタン |

150μg/m3以下 |

- |

| アクリロニトリル |

- |

2μg/m3以下 |

| アセトアルデヒド |

- |

120μg/m3以下 |

| 塩化ビニルモノマー |

- |

10μg/m3以下 |

| 塩化メチル |

- |

94μg/m3以下 |

| クロロホルム |

- |

18μg/m3以下 |

| 1,2-ジクロロエタン |

- |

1.6μg/m3以下 |

| 水銀及びその化合物 |

- |

40ngHg/m3以下 |

| ニッケル化合物 |

- |

25ngNi/m3以下 |

| ヒ素及びその化合物 |

- |

6ngAs/m3以下 |

| 1,3-ブタジエン |

- |

2.5μg/m3以下 |

| マンガン及びその化合物 |

- |

140ngMn/m3以下 |

調査方法一覧と分析方法(令和6年12月現在)

測定対象物質の採取方法及び分析方法の概要は次のとおりです。

| 物質名 | 採取方法 | 分析方法 |

|---|---|---|

| アクリロニトリル | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| 塩化ビニルモノマー | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| 塩化メチル | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| キシレン | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| クロロホルム | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| 1,2-ジクロロエタン | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| ジクロロメタン | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| テトラクロロエチレン | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| トリクロロエチレン | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| トルエン | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| 1,3-ブタジエン | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| ベンゼン | 容器採取法 (キャニスターによる減圧採取) |

大気低温濃縮-GC/MS(*2)法 |

| アセトアルデヒド | 捕集管採取-誘導体化 | 溶媒抽出-HPLC(*3)法 |

| ホルムアルデヒド | 捕集管採取-誘導体化 | 溶媒抽出-HPLC(*3)法 |

| 酸化エチレン | 捕集管採取-誘導体化 | 溶媒抽出-GC/MS(*2)法 |

| 水銀及びその化合物 | 捕集管採取-金アマルガム捕集 |

加熱気化冷原子吸光法 |

| クロム及びその化合物(*1) | ハイボリウムエアサンプラ法 (テフロン製フィルタ使用) |

ICP-MS(*4)法 |

| ニッケル化合物 | ハイボリウムエアサンプラ法 (テフロン製フィルタ使用) |

ICP-MS(*4)法 |

| ヒ素及びその化合物 | ハイボリウムエアサンプラ法 (テフロン製フィルタ使用) |

ICP-MS(*4)法 |

| ベリリウム及びその化合物 | ハイボリウムエアサンプラ法 (テフロン製フィルタ使用) |

ICP-MS(*4)法 |

| マンガン及びその化合物 | ハイボリウムエアサンプラ法 (テフロン製フィルタ使用) |

ICP-MS(*4)法 |

| ベンゾ[a]ピレン | ハイボリウムエアサンプラ法 (テフロン製フィルタ使用) |

溶媒抽出-HPLC(*3)法 |

- *1 クロム及びその化合物には「三価クロム化合物」と「六価クロム化合物」を含みます。

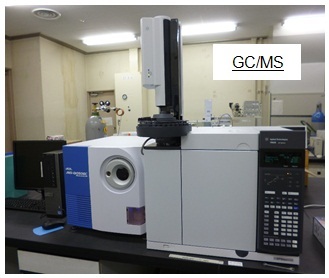

- *2 GC/MS:ガスクロマトグラフ質量分析装置

- *3 HPLC:高速液体クロマトグラフ装置

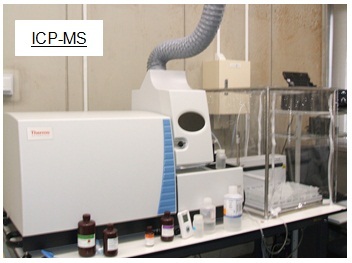

- *4 ICP-MS:誘導結合プラズマ質量分析装置

調査結果

- 環境基準が設定されている物質(4物質)

- 指針値が設定されている物質(11物質)

- 環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(7物質)

分析方法について

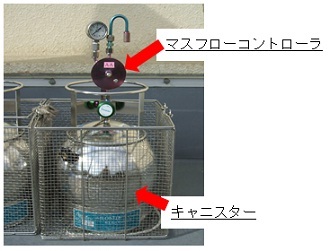

1.アクリロニトリル~ベンゼン(揮発性有機化合物)の分析

ステンレス製の試料採取容器(キャニスター)を用いて大気試料を一定流量で採取後、その一定量をキャピラリーカラムに濃縮導入し、GC/MSで分析します。

採取方法について(図1)

- 試料採取には、あらかじめ減圧したキャニスターを使います。

- マスフローコントローラという機械を用いて、約3.6ml/minの流量で24時間環境大気を採取します。

分析方法について(図2)

- 試料を大気濃縮装置により低温濃縮し、急速加熱により、カラムに導入します。

- GC/MSで分析します。

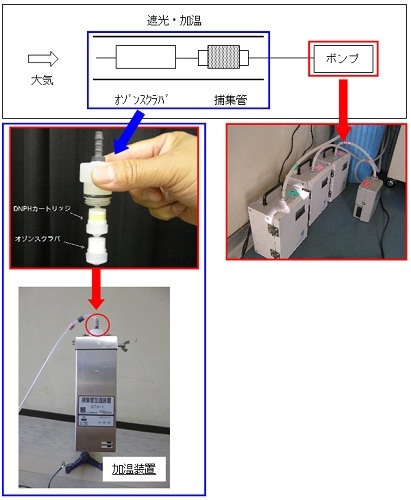

2.アルデヒド類の分析

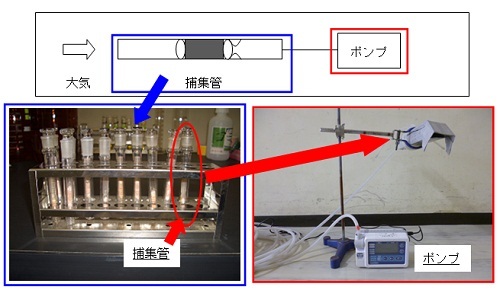

大気試料を2,4-ジニトロフェニルヒドラジン(DNPH)含浸シリカゲルを充てんした捕集管に吸引し、試料中のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドをヒドラゾン誘導体として濃縮・捕集します。このヒドラゾン誘導体をアセトニトリルで抽出した後、HPLCを用いて測定します。

採取方法について(図3)

捕集管の先端にオゾンスクラバを装着し、約100ml/minの流量で24時間環境大気を採取します。

分析方法について(図4)

- 捕集管にアセトニトリルを入れたシリンジを接続し、アセトニトリルを捕集管内に穏やかに通して、アルデヒド類のヒドラゾン誘導体を溶出させ定容します。

- 試料液をHPLCで分析します。

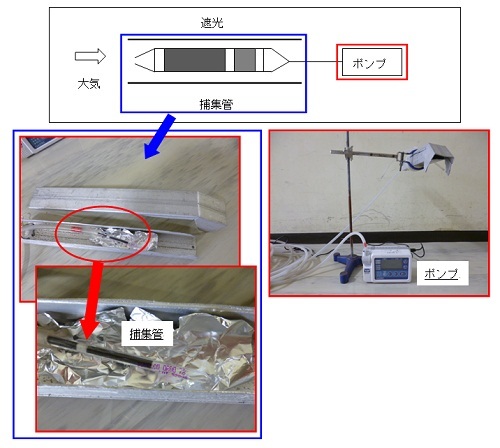

3.酸化エチレンの分析

グラファイトカーボン系吸着剤を臭化水素酸に含浸させ乾燥させたものを充てんした捕集管に大気試料を通気し、酸化エチレンを誘導体化して2-ブロモエタノールとして採取します。採取した試料はトルエン/アセトニトリルで抽出し、GC/MSで測定します。

採取方法について(図5)

捕集管に約500ml/minの流量で24時間環境大気を採取します。

分析方法について(図6)

- 捕集管から捕集剤を抽出瓶に取り出し、トルエン/アセトニトリル(1:1)を加えて抽出し、炭酸ナトリウムを加え、2時間以上放置します。

- 内部標準液(2-ブロモエタノール-d4)を加えよく振ったものを試料液とし、GC/MSで分析します。

4.水銀及びその化合物の分析

大気中の水銀を、珪藻土粒子等の表面に金を焼き付けた捕集剤を充てんした捕集管を用いて、一定流量で吸引捕集します。大気中の水銀は、金アマルガムとして捕集されます。またこの時、その他の妨害ガス等も捕集剤の表面に付着し、測定値に干渉を及ぼす恐れがあるため、捕集管を加熱気化装置に接続して発生した水銀蒸気を、適切な温度に制御された捕集管に再捕集することにより妨害ガスの影響を取り除きます。水銀を再捕集した捕集管を強熱し、発生する原子状水銀を原子吸光分析装置で測定します。

採取方法について(図7)

捕集管に約250ml/minの流量で24時間環境大気を採取します。

分析方法について(図8)

加熱気化冷原子吸光分析装置で分析します。

加熱気化冷原子吸光分析装置

5.クロム及びその化合物~マンガン及びその化合物(重金属類)の分析

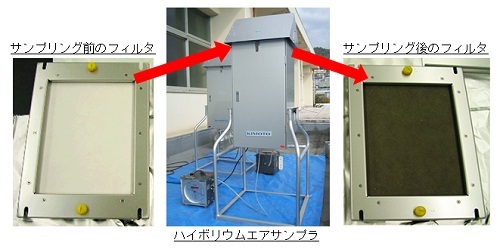

大気中の浮遊粉じんを、ハイボリウムエアサンプラを用いて、フィルタ上に捕集します。試料フィルタの適量を切り取り密閉容器に入れ、フッ化水素酸を加え、更に硝酸及び過酸化水素水を加えた後、加熱・加圧分解します。有機物の分解が十分であることを確認した後、分解液を定容しICP-MSで測定します。

採取方法について(図9)

ハイボリウムエアサンプラにテフロン製フィルタを装着し、約1100L/minの流量で24時間環境大気を採取します。

分析方法について(図10)

- 捕集後のフィルタを秤量し、捕集前後のフィルタの重量及び捕集量から、浮遊粉じん濃度を算出します。

- 試料フィルタの適量を小さく刻んだ後、密閉容器に入れ、フッ化水素酸、硝酸及び過酸化水素水を加え、加熱・加圧分解し、分解液を定容します。

- ICP-MSで測定します。

6.ベンゾ[a]ピレンの分析

大気中の浮遊粉じんを、ハイボリウムエアサンプラを用いて、フィルタ上に捕集します。この試料フィルタからベンゾ[a]ピレンをシクロヘキサン‐エタノール(3:1)で抽出した後、アセトニトリルに再溶解してHPLCで測定します。

採取方法について(図11)

ハイボリウムエアサンプラにテフロン製フィルタを装着し、約1100L/minの流量で24時間環境大気を採取します。

![写真:ベンゾ[a]ピレンの採取方法](../../../../../_res/projects/default_project/_page_/001/009/468/1419.jpg)

分析方法について(図12)

- 捕集後のフィルタを秤量し、捕集前後のフィルタの重量及び捕集量から、浮遊粉じん濃度を算出します。

- 試料フィルタの適量を小さく刻んだ後、試験管に入れ、シクロヘキサン‐エタノール(3:1)を加え、ベンゾ[a]ピレン等を超音波抽出します。

- 抽出液を遠心分離した後、溶媒層を他の共栓付遠心沈殿管に移し、窒素気流中で溶媒をほとんど揮散後、一定量のアセトニトリルに再溶解します。

- HPLCで分析します。

![写真:ベンゾ[a]ピレンの分析方法](../../../../../_res/projects/default_project/_page_/001/009/468/1420.jpg)

調査結果について

測定対象物質について、本市の年平均値及び全国平均を示します。

1.環境基準が設定されている物質(4物質)

2.指針値が設定されている物質(11物質)

3.環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(7物質)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局衛生研究所 環境科学部

〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号

電話:082-277-6999(環境科学部) ファクス:082-277-0410

[email protected]