広島市の河川の特徴、広島市の発展と河川

広島市の河川の特徴

広島市域には、一級河川太田川、二級河川瀬野川及び八幡川という三大河川(水系)を中心に、大小様々な河川があります。

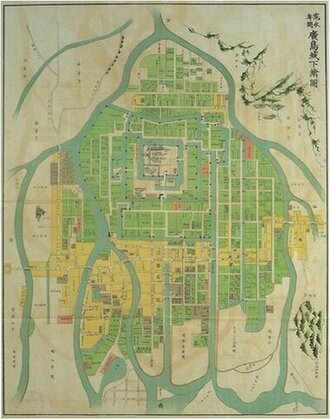

市街地は、これら河川沿いの平地に形成されており、周辺部には中国山地の山々が連なり、南に風光明媚な瀬戸内海がひらけ、「水の都」と呼ばれる広島独特の都市景観を形成しています。

広島市の発展と河川

広島市の歴史を振り返ると、太田川の搬出した土砂によってデルタが形成され、およそ400年前に、ときの領主であった毛利輝元が太田川河口の五ヶ村を広島と命名し、広島城を築いたことに始まります。

その後、江戸時代、明治時代に干拓が進み、市街地が発展していくにつれ、出水時における水害も増してきたため、護岸築堤の工事が絶えず繰り返されました。

特に、大正3年、8年及び昭和3年の洪水による被害は甚大なものでした。

また、昭和40年代から新市域における宅地開発が急速に進む中、上流部の河川整備が遅れたため、豪雨のたびに宅地や農耕地などで溢水、浸水による被害が発生しており、こうした水害に対応するため、市街地を中心に被害が予想される河川について、順次改修を進めています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

下水道局河川防災課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階

電話:082-504-2377 ファクス:082-504-2458

[email protected]