被爆証言応答装置の製作

製作目的

被爆から80年が経過し、被爆者の更なる高齢化が進む中、次世代への被爆体験の継承がますます困難な時期に差し掛かっています。今後、確実に到来する「被爆者がいなくなる時代」を見据え、被爆者の言葉や平和への思いをしっかり次世代に引き継いでいくことが、人類史上最初の被爆の惨禍を経験した本市の責務であり、また、喫緊の課題であると認識しています。

こうしたことから、本市では、新たな被爆体験継承の手法として、AI(人工知能)やVR(バーチャルリアリティー:仮想現実)などのデジタル技術を活用し、被爆者の言葉や平和への思いを的確に後世に伝える取組を進めています。

その一環として、5人の被爆体験証言者に協力いただき、次のとおり「被爆証言応答装置」を製作しました。

装置について

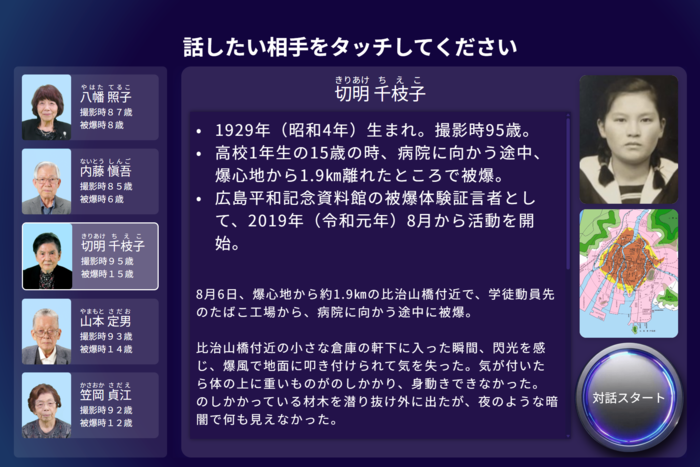

被爆証言応答装置は、利用者の質問内容に含まれる単語などをAIが認識し、事前に録画した被爆者のインタビュー映像から適切な答えを選んで再生する仕組みで、個人の被爆体験に焦点を当て、利用者が対話形式で掘り下げることで、原爆被害を多面的に伝えるものです。

本装置は、利用者の質問内容の分析、質問に対する適切な回答のマッチング及び関連質問の提案についてAI技術を活用するものです。いわゆる画像・映像生成モデルや生成AIチャットボットのように、AIが被爆者に代わって回答を生成したり、AI技術を用いて映像や音声を新たに合成するものではなく、対話形式により被爆の実相を次世代に正しく伝えられるよう留意して製作しました。

装置は5台(常設型2台・可搬型3台)製作し、各端末で対話の相手(証言者)を切り替えられる仕様としています。日本語・英語に対応し、ユーザーインターフェイス(操作画面)は誰にとっても使いやすいユニバーサルデザインを基調としています。

試用開始から当面の間は、回答表示に対するAIシステムの評価を継続し、回答の精度を上げていくとともに、ユーザーインターフェイスの操作性についても利用者のフィードバックを得ながら向上を図ります。

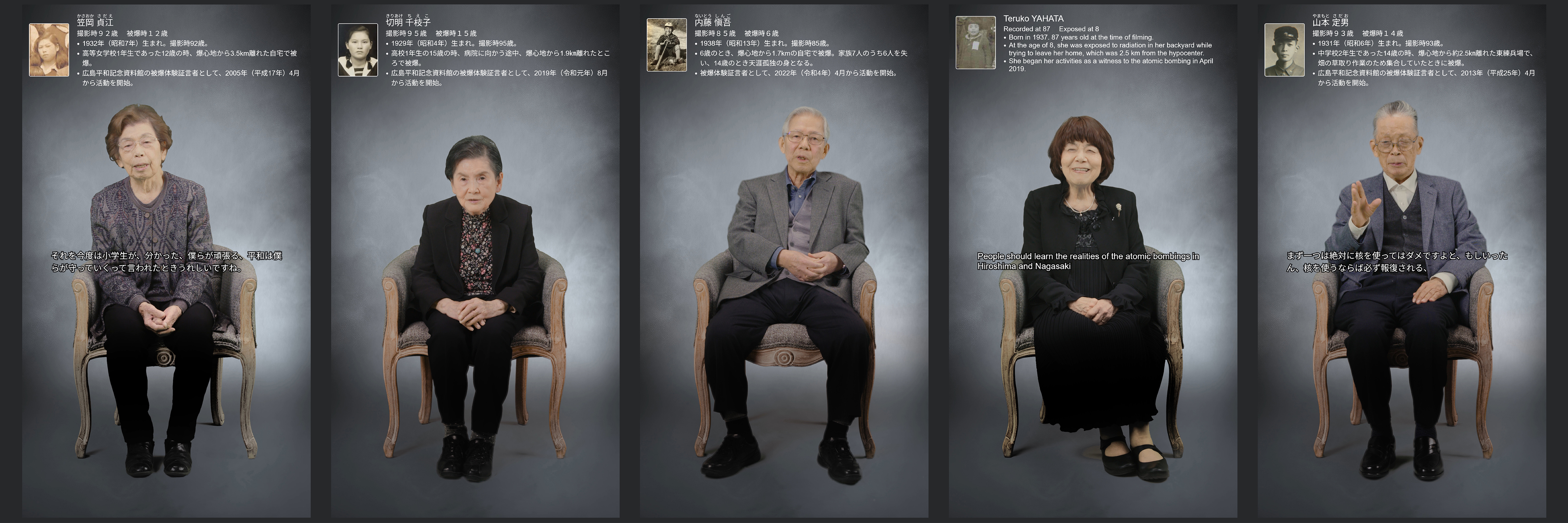

応答装置の画面表示例

(左から:笠岡さん、切明さん、内藤さん、八幡さん、山本さん)

応答装置のインターフェイス(操作画面)の例

(画面は試用中のものです。)

撮影について

5人の被爆体験証言者に、お一人当たり半日×3回の撮影に協力いただき、200問を超える一問一答形式のインタビュー映像と、30分程度の証言ビデオを高画質・高音質で収録しました(英語での収録に臨まれた八幡証言者のみ、半日×5回)。

撮影は証言者の負担軽減を最優先させ、看護師の立合いの下、多くの休憩を挟みながら行いました。

|

氏名 |

年齢 (撮影時点) |

撮影年月 |

プロフィール |

|---|---|---|---|

|

笠岡 貞江さん |

92 |

R7.1 |

高等女学校1年生であった12歳の時、爆心地から3.5km離れた自宅で被爆。 |

|

切明 千枝子さん |

95 |

R6.11 |

高校1年生の15歳の時、病院に向かう途中、爆心地から1.9km離れたところで被爆。 |

|

内藤 愼吾さん |

85 |

R6.11 |

6歳の時、爆心地から1.7km離れた自宅で、庭にある防空壕の入口で弁慶蟹を捕まえようとしゃがんだときに被爆。 |

|

八幡 照子さん |

87 |

R7.1 |

8歳の時、爆心地から2.5km離れた自宅から出掛けようとしたときに裏庭で被爆。【英語】 |

|

山本 定男さん |

93 |

R6.11 |

中学校2年生であった14歳の時、爆心地から約2.5km離れた東練兵場で、畑の草取り作業のため集合していたときに被爆。 |

撮影の様子

質問リストについて

利用者が将来尋ねる可能性のある多様な質問を想定し、被爆者の回答を撮影しておくことで、長期にわたり運用できる装置とできるよう、撮影に使用した質問リストは、多くの方の協力を得て作成しました。具体的には、次の方法で集約した600を超える質問を、時系列順に4つのカテゴリーに分類し、重複などを調整するなど、内容を精査して作成しました。

- 一般公募等の小・中・高校生に講話聴講後に作成していただいた質問

- 本市の平和教育プログラムの中で、小・中・高校生が質問した内容

- 継続して本市に青少年を派遣し、証言を聴講してきた他の自治体に蓄積されたもの

- 本市や広島平和文化センターの職員が作成したもの など

質問のカテゴリーと例

| No. | カテゴリー(時系列) | 質問例 |

|---|---|---|

| 1 | 被爆前の暮らし | どのようなものを食べていましたか。 |

| 2 | 被爆時の状況 | 避難する時、助けられなかった人はいましたか。 |

| 3 | 戦後の暮らし | 被爆者であることは周囲に伝えていましたか。 |

| 4 | 平和への思い | 次世代を担う若者に伝えたいことや期待することは何ですか。 |

質問リストは、5人に共通して尋ねる内容を中心に構成しましたが、個々の被爆体験や背景(被爆当時の年齢や被爆した場所、家族構成など)は大きく異なります。そのため、個々の体験に沿って、個別の質問への回答も収録しています。

運用について

今後の運用として、平和記念資料館を訪れる修学旅行生等の平和学習に供することや、可搬型のものを用いた出張体験会を実施することを想定しています。

本格稼働に移行する前に、まずは市内の学校等において体験会を試行的に実施し、体験した児童・生徒や教員の方々のアンケート結果を踏まえ、装置の効果的な運用方法等を検討します。

活用方法として、現行の被爆体験講話のスタイル(講話聴講後に質疑応答)に近づけ、製作に合わせて撮影した証言ビデオの視聴後に応答装置を体験してもらうことを考えており、双方向の対話形式で利用者に被爆者の体験や平和への願いの共有を図ります。

体験された方の声

- 実際に体験した方にしか分からない心情について聴くことができました。(中学生)

- 被爆者に自分から質問する機会はあまりないので、とてもよかったです。戦時中の日常についても詳しく知ることができました。(中学生)

- 等身大で、実際に一対一で話しているような迫力と重みがありました。被爆者と対面し、自分の聴きたいことを深堀りすることができました。(高校生)

- 初めて被爆者の方と“会話”しました。直接お話を聴くことが難しくなっている中で、このような形で被爆者の思いや体験を後世に伝えていくことができ、とてもよい橋渡しになっていると感じました。(高校生)

- 被爆者のお話を直接聴くことができる「最後の世代」と呼ばれている私たちにとって、被爆者の体験をリアリティをもって聴くことができる画期的なプロジェクトだと思いました。(高校生)

- 核兵器廃絶を願う被爆者の願いを受け継ぎ、核兵器が使われたらどうなるか、想像力をもって平和について考えることが大切だと思いました。(高校生)

このページに関するお問い合わせ

市民局国際平和推進部 平和推進課被爆体験継承担当

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2900(被爆体験継承担当) ファクス:082-504-2986

[email protected]