JR安芸矢口駅及びJR下深川駅周辺地区バリアフリー基本構想 第2章 地区別構想 JR安芸矢口駅周辺地区

第2章 地区別構想

1 JR安芸矢口駅周辺地区

1-1 地区の現状と課題

(1) 地区の現状

ア 地域特性

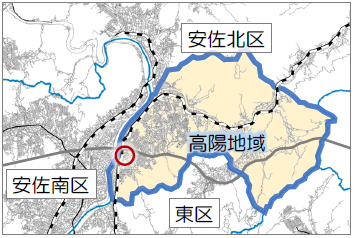

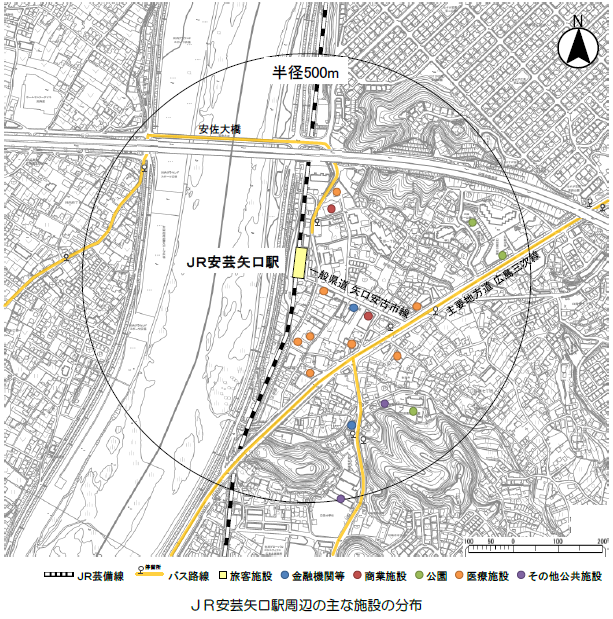

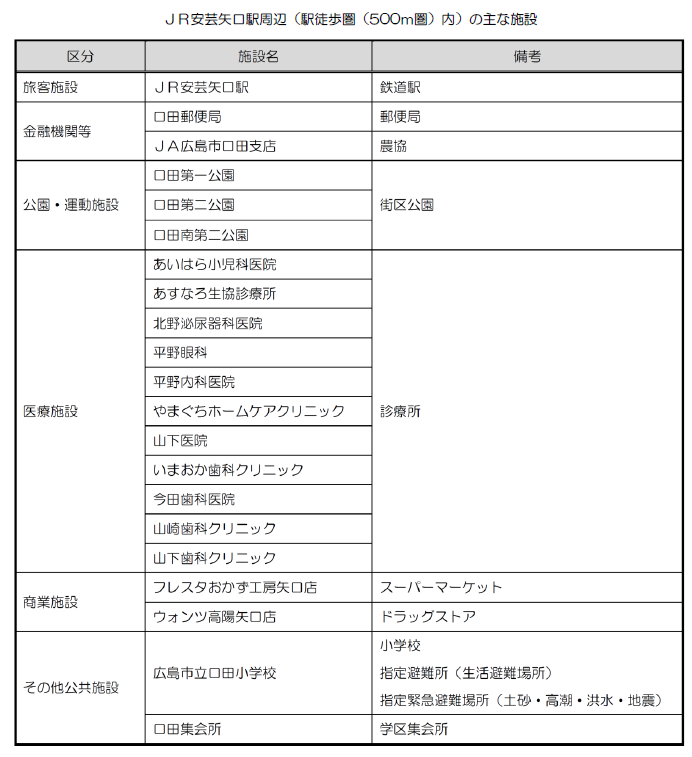

JR安芸矢口駅は、安佐北区高陽地域の西部に位置し、1日当たりの平均利用者数は4千人と、JR芸備線の中で最も利用者数の多い駅です。JR芸備線と並行する主要地方道広島三次線には、周辺団地や近隣市町を結ぶ路線バスが多く運行しており、駅周辺はJRとバス双方のアクセス性が高く、商業施設や郵便局、農協、診療所などの生活サービス施設の集積がみられます。

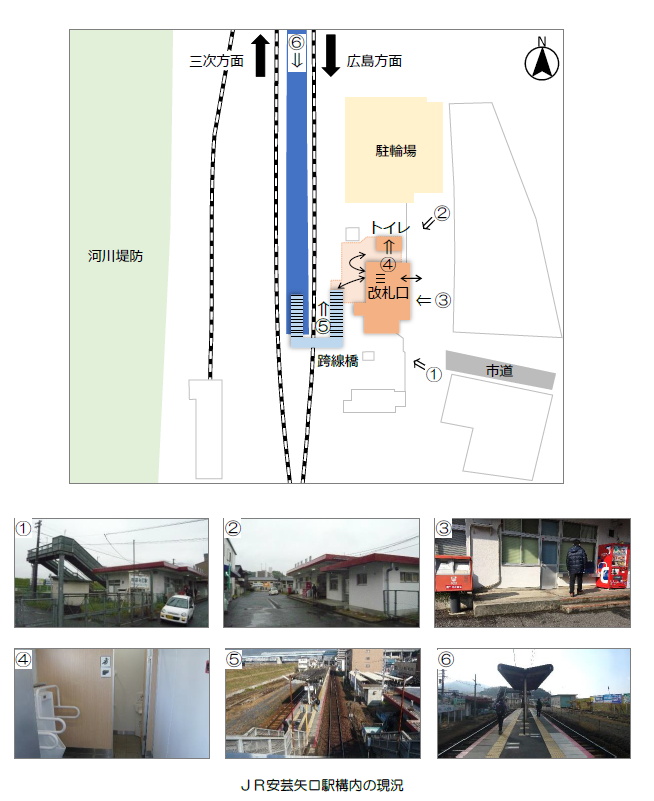

イ 駅施設および駅周辺道路等

JR安芸矢口駅は地上駅で、改札口からホームまでの移動は跨線橋を渡る構造となっており、上り下りで2回階段を利用する必要があります。線路に沿って西側は河川が近接しているため、駅へのアクセスは東側の1方向からのみとなっています。また、駅構内にあるトイレは改札内から出入りする構造となっています。

(2) 地区の課題

ア 駅施設

- 駅舎の出入り口に段差があります。

- 改札口とホームをつなぐ跨線橋の階段に昇降設備が設置されていません。

- ホーム幅が狭小です。

- トイレが身体障害者対応ではありません。

イ 駅周辺

- 駅に接続している市道は幅員が狭く、歩道も整備されていません。

- 駅周辺を通る幹線道路である主要地方道広島三次線や一般県道矢口安古市線には、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない区間や歩道幅員が狭い区間があります。

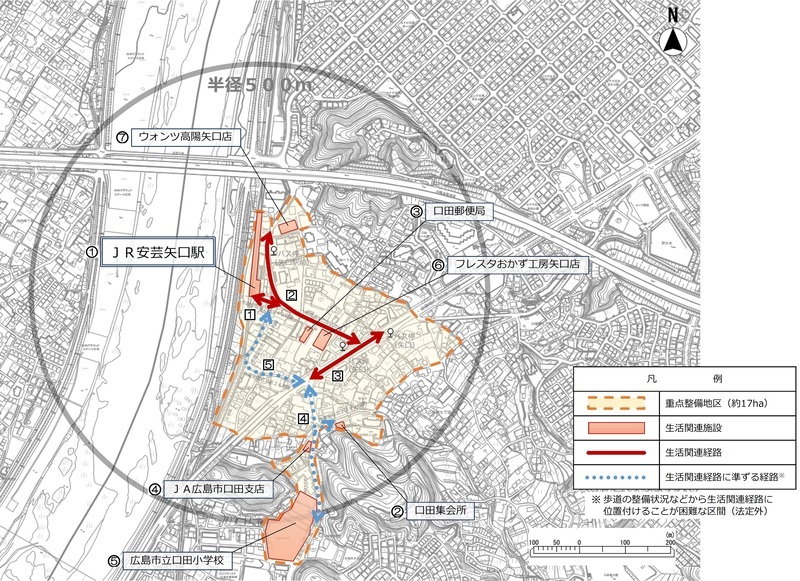

1-2 重点整備地区等

「重点整備地区」、「生活関連施設」及び「生活関連経路」は次のとおりです。

(1) 重点整備地区

【設定の基本的な考え方】

- バリアフリー化を推進する必要性が高く、地区外より優先すべき地区

- 駅のバリアフリー化にあわせて、駅を中心とした重点的・一体的な地区のバリアフリー化を目指す目的で作成することから、駅から通常徒歩で利用される概ね半径500mを目安として区域を設定する。

- 区域の境界は、主要な道路や丁目界・街区界等を考慮する。・バリアフリー化を推進する必要性が高く、地区外より優先すべき地区

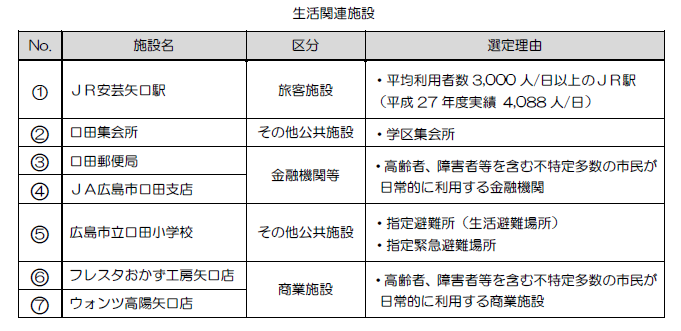

(2) 生活関連施設

【設定の基本的な考え方】

- 駅から通常徒歩で利用される範囲内(重点整備地区)にあり、その施設に至る手段が主に徒歩である施設

- 相当数の高齢者、障害者等が利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病院(診療所を除く)、文化施設、商業施設など公共性が高い施設

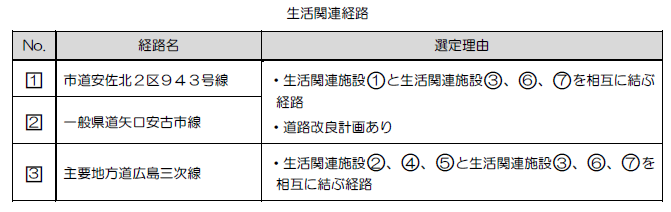

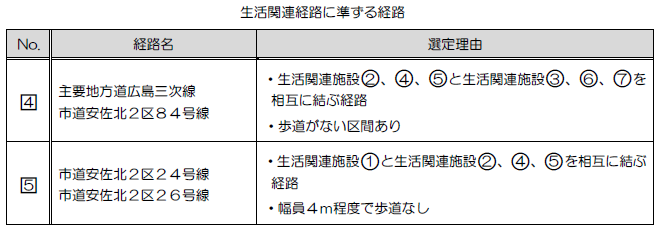

(3) 生活関連経路

【設定の基本的な考え方】

- 生活関連施設相互間の経路のうち、移動円滑化のための事業を重点的に実施する経路

- 生活関連施設を訪れる人の利用頻度の高い経路や歩行者交通量の多い経路を優先的に選定する。

なお、地形的な制約や歩道の整備状況などから、生活関連経路に位置付けることが困難な区間についても、中長期的にバリアフリー化に取り組むため、法定外の「生活関連経路に準ずる経路」として設定しました。

構想図

1-3 移動等円滑化事業

重点整備地区において、バリアフリー化に向けて実施すべき事業は次のとおりです。

(1) 特定事業

今後、事業者が作成する特定事業計画において具体的な整備内容を定め、目標年次までの整備を目指します。

ア 公共交通特定事業

交通事業者(鉄道事業者)

- 構内通路の段差の解消

- 改札口からホームへの昇降設備(エレベーター)の設置

- 障害者対応トイレ(多機能トイレ)の設置

- 音声・音響案内装置の設置

- 券売機の改良

- バリアフリー対応に関する社員教育・訓練及び実践

交通事業者(バス事業者)

- 低床車両の導入

- バリアフリー対応に関する社員教育・訓練及び実践

イ 道路特定事業

道路管理者(広島市)

- 生活関連経路上の視覚障害者誘導用ブロックの設置

- 生活関連経路上の歩道の新設や改良

ウ 交通安全特定事業

交通管理者(公安委員会)

- 生活関連経路上のバリアフリー化に資する信号機の改良・高度化(音響装置の設置)

- 生活関連経路上の違法駐車行為の取締り及び防止のための広報活動・啓発活動等の実施

(2) その他の事業

ア 生活関連経路に準ずる経路のバリアフリー化

- 視覚障害者誘導用ブロックの設置

- 歩車道境界の段差や勾配の改良

- 歩道の凸凹や勾配等の改良

イ 交通結節機能の強化

JRとバス等との乗継環境の向上

ウ 歩行空間を阻害する行為への対応

- 放置自転車の撤去・指導等の実施

- 不法看板等の撤去・指導等の実施

このページに関するお問い合わせ

道路交通局公共交通政策部 鉄軌道担当

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 8階

電話:082-504-2604(連絡先) ファクス:082-504-2426

[email protected]