今日からみんな「下水道博士」!

下水道のことに興味を持ってくれてありがとう!

ここでは【下水道管】【マンホール】【微生物】【下水道の歴史】について、詳しく説明するよ。

1)下水道管

下水道管の工事現場に入ってみよう!

地下30mの下水道工事現場に入ってみましょう。

よく見ると、下には人が見えます。

あまりにも深いので、専用エレベーターで地下へ降りていきます。

ついに地下30mに到着!

大雨が降ったときに、ここは街が水びたしにならないために、雨水を流すための下水道管です。

直径は4、5mもあります。工事中の下水道管には、人が歩くための道をつけたり、荷物を運ぶためレールをつけたりしています。

完成後にはそれらはすべて外され、雨水が流れます。

トンネル工事の最先端はこうなっています!

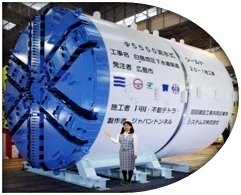

シールドマシンが見えてきました。シールドマシンは地中に穴を掘っていくための機械で、一日に5mから20m位掘り進んでいきます。日本のシールドマシンの技術は世界中で評価されています。

人間が作ったモグラマシーンの「シールドマシン」

下に女性の方が見えますか?

となると、このトンネルの大きさは‥。

知ってる?

広島市に埋まっている下水道管を掘り起こして、1本の管にすると、約6000kmになります。6000kmはおよそ日本からハワイまでの距離になります。

2)マンホールのイロイロ

広島市内には、約22万個のマンホールがあります。

ただ今、下水道管を点検中!

マンホールは下水道管がこわれたり詰まった時に、掃除や点検、修理をするためにあります。

マンホールのふたを開け、高圧洗浄車のホースをマンホールの中に入れて清掃します。

(1)油のこびりついた下水道管!

こんなになると、下水も流れにくくなります。

(2)マンホールからホースを入れて、いきおいよく水を出し、汚れを吹き飛ばして掃除しています。

(3)清掃すると、こんなにキレイになりました。

3)デザインマンホール

広島市には、デザインされたマンホールがこんなにたくさんあります。

もみじ

広島城周辺にあります。

折り

広島駅周辺にあります。

かもめ

広島港周辺にあります。

カープ坊や

マツダスタジアム周辺にあります。

かよこバス

横川駅周辺にあります。

西国街道

猿猴橋から中央通りまでの西国街道にあります。

近くに行ったときは探してみてね!

知ってる?

マンホールのフタは、どれも丸いことを知っていますか?

フタが丸いのには理由があって、丸いと、どの方向に向けても下に落ちることがないからです。もしマンホールのフタが三角や四角だと、向きが違うとずれて落ちることがあるのです。

4)知って楽しい微生物

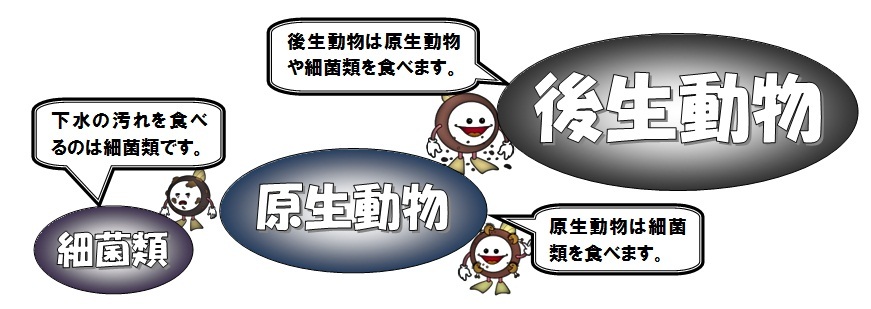

下水をキレイにする微生物は約200種類。その中で大きく3種類【細菌類・原生動物・後生動物】に分けることができます。

細菌類

大きさ

0.01mm以下

細胞の数

一つだけ

主な微生物

原生動物

大きさ

0.01mm~0.4mm位

細胞の数

一つだけ

主な微生物

後生動物

大きさ

0.1mm以上

細胞の数

たくさん

主な微生物

※すべての生物は細胞により構成されていることは知っているよね!そして、私たち人間は60兆個の細胞があるんだ。

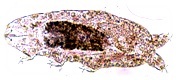

知ってる?

下水をキレイにする微生物の中で一番大きくて長生きなのは、「クマムシ」です。「クマムシ」は足が8本あり動物のような動きをします。タマゴも生みます。

「クマムシ」は地上最強の微生物といわれています。

5)下水道の歴史

下水道はいつ、どのようにして出来たのか見ていきましょう。

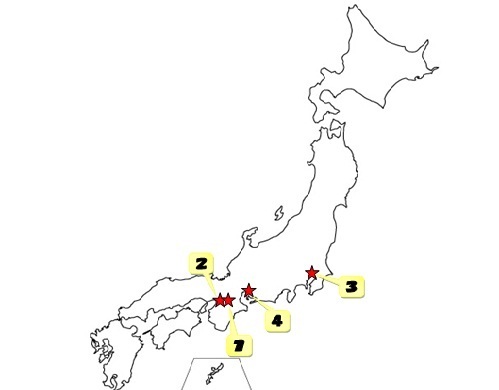

世界の下水道の歴史

- 紀元前

5000年頃 - 古代メソポタミア文明の都市に下水道ができる

※地図-1 - 紀元前

2000年頃 - インダス川流域にモヘンジョダロの下水道ができる

※地図-2 - 1347年

-

ヨーロッパでペストが流行

- 1370年

- パリに初めての下水道ができる

※地図-3 - 1728年

- ベルサイユ宮殿に最初の水洗トイレを設置

※地図-3 - 1848年

- ヨーロッパでコレラが流行

- 1856年

- ロンドンで下水道工事がはじまる

※地図-4 - 1914年

- 活性汚泥法の最初の処理場がイギリスにできる

※地図-4

日本の下水道の歴史

- 奈良時代

- 平城京に下水きょ(排水溝)ができる

※地図-1 - 鎌倉時代

- し尿の農業処理がはじまる

- 1583年

- 大阪・城下町に背割下水をつくる(太閤下水)

※地図-2 - 1879年

- コレラの流行

- 1884年

- 東京・神田に下水道管ができる

※地図-3 - 1900年

- 下水道法が制定される

- 1922年

- 東京三河島汚水処分工場が運転 開始

※地図-3 - 1930年

- 名古屋で日本最初の活性汚泥法による処理が始まる。

※地図-4

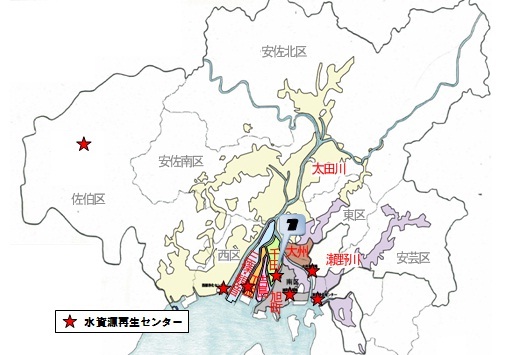

広島市の下水道の歴史

- 1908年

- 下水道事業に着手

- 1945年

- 原爆により下水道事業の大半が被災する

- 1946年

- 戦後ゼロから下水道事業に着手

- 1961年

- 千田下水処理場の稼動

※地図-1 - 1967年

- 千田下水処理場で活性汚泥法による処理が始まる

- 2007年

- 下水処理場を【水資源再生センター】に名称変更

- 2009年

- 公共下水道人口普及率が93%に達する

- 2012年

- 西部水資源再生センターで汚泥燃料化事業開始

- 2017年

- 公共下水道人口普及率が95%に達する

知ってる?

花の都と呼ばれるフランスのパリは、古い歴史のある都市ですが、他の諸都市と同様、1400年頃には道路に周辺の窓から汚物が投げ捨てられていたそうです。

このページに関するお問い合わせ先

下水道局経営企画課庶務係

電話:082-504-2265/ファクス:082-504-2429

メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

下水道局経営企画課 庶務係広報担当

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階

電話:082-504-2265(庶務係広報担当)

ファクス:082-504-2429

[email protected]