市立小・中学校の適正配置の検討

学校の適正配置の目的

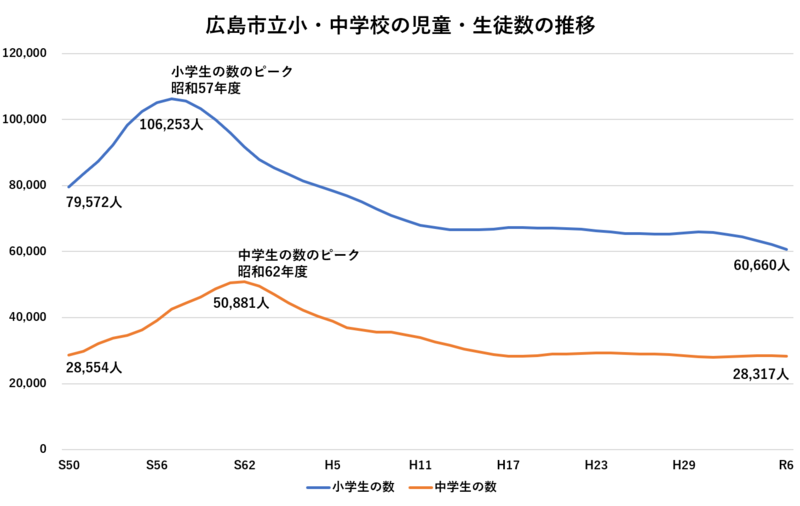

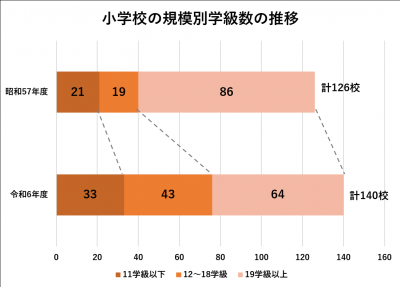

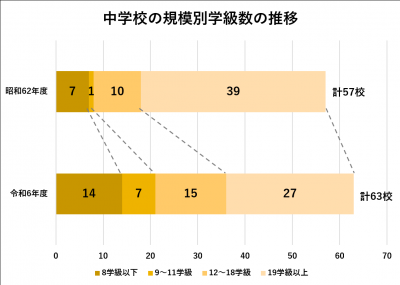

本市において、人口急増地域では学校の新設や増築が必要となる一方で、全体の小学校の児童数はピーク時(昭和57年度(1982年度))の57.1%、中学校の生徒数はピーク時(昭和62年度(1987年度))の55.7%にまで減少し、学校の小規模化が進んでいます。

極端に小規模化が進んだ学校においては、児童生徒が相互に刺激し合い切磋琢磨する機会が少なくなることや、選択教科、部活動等において、生徒の多様な要望に十分に応えられなくなるなどの教育面の課題が生じています。

これらの課題に対処し、知・徳・体の調和のとれた教育を推進することを目的に、学校の適正配置に取り組み、あわせて、限られた財源の中で学校施設の効率的な整備・充実を図ることとしています。

これまでの取組

- 平成20年(2008年)7月に、学識経験者、市民委員等により構成する「広島市立学校適正配置等のあり方に関する検討協力者会議」を設置しました。この会議では、市民アンケートを実施するなど幅広い観点から検討が行われ、平成21年(2009年)3月に、望ましい学校規模等のあり方について取りまとめた報告書が本市に提出されました。

- この報告書で示された学校の適正規模を踏まえ、平成22年1月に「広島市立小・中学校適正配置計画(素案)」を作成し、公表しました。

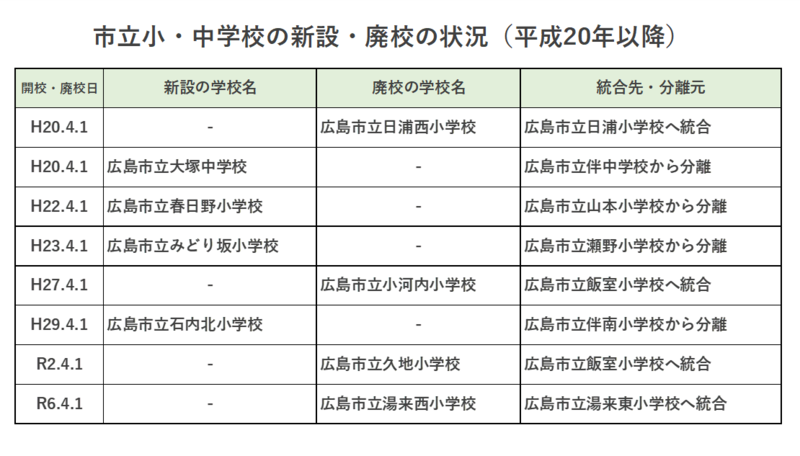

- 小河内小学校は、保護者・地域のみなさまの合意が得られたことから、平成27年4月に飯室小学校と統合しました。

- 平成27年1月に文部科学省が「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」(以下「手引」という。)を公表し、その中で、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身に付けさせるには、一定の規模の児童生徒集団が確保されていることが望ましいとしました。また、学校規模の標準(12~18学級)を下回る場合に、自治体が考え得る対応について学級数を中心として大まかな目安を示すとともに、教育的効果という視点からだけではなく、学校が有する地域コミュニティの核としての性格を重視し、学校を存続する場合も想定し、その対応策について検討する必要があるという視点が示されました。

- こうした手引の視点等を踏まえ、適正配置の進め方を再検討し、教育委員会が一方的に案を示すのではなく、検討段階から保護者や地域のみなさまと丁寧な意見交換を積み重ね、地域の実情に即したそれぞれの学校のあり方について地域と共通理解を図りながら取り組むこととしました。

- 平成31年2月に地域の総意として久地小学校統合に関する要望書が提出され、久地小学校は令和2年4月に飯室小学校と統合しました。

- 湯来地域において、保護者や地域のみなさまが主体となって、教育面の課題解決のみならず、地域全体の活性化に向けた有効な方策につながる学校の在り方について検討が進められ、湯来東小学校、湯来西小学校、湯来南小学校、湯来中学校、砂谷中学校を統合し、一つの小中一貫教育を行う学校を設置することが望ましいとの合意形成が図られ、令和4年9月2日に本市に対して提言書が提出されました。本市として、提言書の内容とこれまでの協議を踏まえ、湯来ならではの魅力的な小中一貫教育を行う学校を令和12年度に設置することとし、学校経営計画の策定や教育課程の編成、施設整備などの取組を進めています。

- その中で、保護者や地域の代表者から可能な限り早期に先行統合したいとの希望があり、湯来西小学校は令和6年4月に湯来東小学校と統合しました。

今後の取組について

引き続き、地域の実情に即した地域コミュニティの核としての学校の在り方について、学校関係者等や地域の皆様と共通理解を図りながら検討を進めていきます。

参考資料

-

広島市立小・中学校適正配置計画(素案) (PDF 808.5KB)

-

広島市立学校適正配置のあり方に関する報告書 (PDF 325.5KB)

-

広島市立学校適正配置のあり方に関する報告書<資料編> (PDF 5.0MB)

-

広島市立小・中学校適正配置に関する市民アンケート報告書 (PDF 539.0KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会総務部 教育企画課企画係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

電話:082-504-2496(企画係)

ファクス:082-504-2509

[email protected]