広島駅新幹線口周辺地区における用途地域及び容積率の見直し等の都市計画に関する運用方針

第1 総則

1 目的

広島駅新幹線口周辺地区は、中国地方最大規模の未利用国有地とJR西日本所有地を中心として高い開発ポテンシャルを持つことから、中国財務局、広島県、広島市及びJR西日本では、平成20年(2008年)3月に「二葉の里地区まちづくり基本計画」を策定し、まちづくりの具体化を進めてきた。その結果、二葉の里土地区画整理事業の実施、広島駅自由通路、新幹線口ペデストリアンデッキ等の整備とともに、まちづくりのルールとなる地区計画(再開発等促進区を定める地区計画)を定めることとなった。

再開発等促進区を定める地区計画は、まとまった低・未利用地等相当程度の土地の区域における土地利用の転換を円滑に推進するため、都市基盤整備と建築物等との一体的な整備に関する計画に基づき、事業の熟度に応じて市街地のきめ細かな整備を段階的に進めることにより、都市の良好な資産の形成に役立てるプロジェクトや良好な中高層の住宅市街地の開発整備を誘導するもので、都市環境の整備・改善及び良好な地域社会の形成に貢献しつつ、土地の高度利用と都市機能の増進を図ることを目的とした地区計画である。

「広島駅新幹線口周辺地区における用途地域及び容積率の見直し等の都市計画に関する運用方針」(以下、本運用方針という)は、広島駅新幹線口周辺地区における用途地域及び容積率の見直し等の考え方を明らかにするとともに、「広島駅新幹線口周辺地区 地区計画」(以下、本地区計画という)の都市計画変更に係る手順等を示すものである。

2 本運用方針の位置づけ

広島駅新幹線口周辺地区において開発を行おうとする開発事業者は、事業計画等の詳細を示した「企画提案書」を広島市に提出する必要がある。本運用方針は、「企画提案書」の作成にあたり密接に関連する、用途地域や容積率の見直しの考え方等を示したものである。

広島市は、企画提案された区域ごとに、本運用方針に基づいた協議を行ったうえで、本地区計画の都市計画変更を行っていくこととなる。

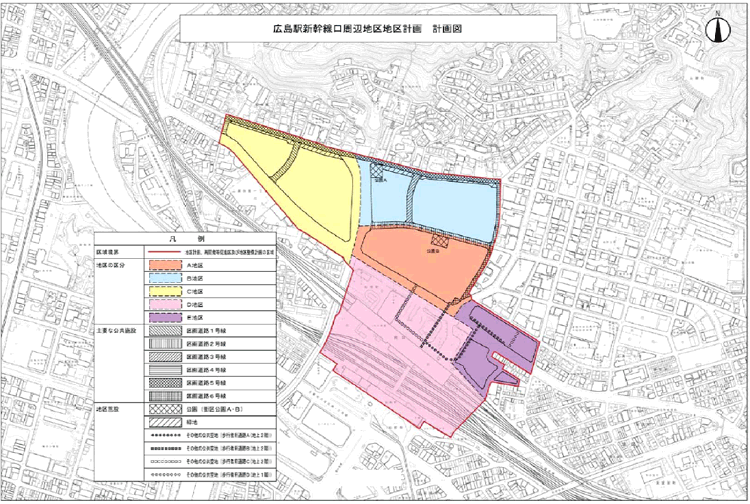

3 本運用方針の適用範囲

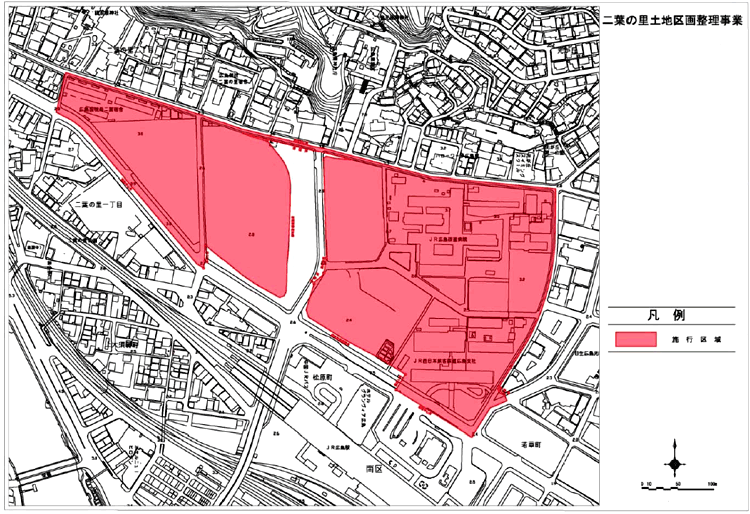

本運用方針は、本地区計画の区域(別図1参照)を対象として適用する。

- 名称

- 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

- 広島駅新幹線口周辺地区 地区計画

- 位置

広島市東区二葉の里三丁目の全部並びに二葉の里一丁目、二葉の里二丁目、上大須賀町及び若草町の各一部、南区松原町の一部 - 面積

- 全体面積:約 29.4ha

- A地区:約 4.7ha

- B地区:約 5.4ha

- C地区:約 6.5ha

- D地区:約 9.9ha

- E地区:約 2.9ha

4 用語の定義

本運用方針において使用する主な用語の定義は、次に掲げるところによる。

二葉の里地区まちづくり基本計画

平成20年3月26日に、二葉の里三丁目地区まちづくり推進協議会(財務省中国財務局、広島県、広島市、JR西日本)により策定された、二葉の里地区の「土地利用方針」、「開発誘導方策」及び「基盤整備方策」などに関する計画

地区計画

都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する「地区計画」

再開発等促進区

都市計画法第12条の5第3項に規定する「再開発等促進区」

地区整備計画

都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する「地区整備計画」

土地区画整理事業

道路、公園等公共施設の整備・改善と宅地の利用の増進を一体的に進めることにより、健全な市街地の造成を図る事業手法

換地

土地区画整理事業において、整理前の土地に換わって、整理後に交付される宅地

仮換地

土地区画整理事業において、従前の宅地に換わって使用・収益をすることができる土地で、換地予定の宅地

企画提案書

「再開発等促進区を定める地区計画」について、区域内の関係地権者(開発事業者)による開発整備などの計画に関する提案内容を記載した資料

区域

地区計画、再開発等促進区及び地区整備計画を定める土地

街区

原則として、四方を都市計画施設、2号施設、地区施設等の道路、公園などに囲まれた土地

地区の区分

区域を、地区計画及び地区整備計画で定める内容、事項などが同一の地区を単位として区分すること

2号施設

都市計画法第12条の5第5項第2号に規定する施設

土地利用転換により新たに形成される区域に必要なもので、「都市計画施設」及び「地区施設」を除くもの

地区施設

都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する「地区施設」

主として区域内の居住者等の利用に供される道路、公園、緑地、広場その他の公共空地などのこと

用途地域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域

想定建ぺい率(%)

用途地域見直し後の建ぺい率

見直し容積率(%)

A、B、C地区においては、土地区画整理事業に伴う用途地域の見直しを行った場合に想定される容積率

D地区においては、広島駅自由通路等が整備されることにより、将来、容積率を見直した場合に想定される容積率(見直し相当容積率)

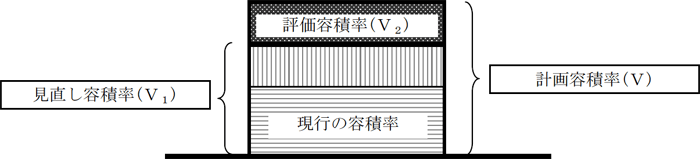

計画容積率(%)

地区整備計画で定める「建築物の容積率の最高限度」

評価容積率(%)

地区計画の区域内及び周辺市街地環境の整備、改善等に役立てる貢献内容や建築計画などの優良性を評価して設定する容積率

有効空地

この区域の環境整備に有効で公衆の使用に供する空地で、本運用方針第3用途地域及び容積率の見直し等-6有効空地の定義に適合するもの

有効空地面積(m2)

有効空地の実面積に、有効係数を乗じて得た面積

有効係数

有効空地面積の算定において、有効空地の形態・地域への貢献度等から設定した係数

有効空地率(%)

有効空地面積の合計の敷地面積に対する割合

歩道状の空地

有効空地のうち、道路または地区施設に位置づけられた緑地に沿って設ける歩行者用の空地

第2 企画提案書の策定要件

企画提案書の土地利用及び建築計画等に係る事項は、次の1から4までに適合しなければならない。

1 上位関連計画との適合

本地区計画の他、次の1から5に適合した計画内容であること。なお、改定された場合は、その内容に適合したものとする。

- 広島市の都市計画に関する基本的な方針(平成25年8月 広島市)

- 都市再生緊急整備地域の地域整備方針(令和2年9月 都市再生本部)

- ひろしま都心活性化プラン(平成29年3月 広島市)

- 広島市景観計画(平成26年7月 広島市)

- 二葉の里地区まちづくり基本計画(平成20年3月26日 二葉の里三丁目地区まちづくり推進協議会(財務省中国財務局、広島県、広島市、西日本旅客鉄道株式会社))

2 開発計画の土地利用及び敷地の規模

開発計画の土地利用は、本地区計画の「土地利用に関する基本方針」に即したものでなければならない。

敷地規模は、原則、街区単位を基本とする。ただし、敷地の状況等から必要と認められる場合には、広島市との協議により、別に敷地規模を定めることができる。

なお、換地により生じた小規模な宅地については、開発計画の敷地から除外することができる。

3 建築物に対する基準

基本的方針

区域内において整備される建築物及びその敷地は、次のアからウに適合すること。

- ア 計画に当たっては、敷地内に有効空地や緑地を確保し、環境の保全及び向上を図るものであること。

- イ 計画に当たっては、自動車及び人の交通がそれぞれ円滑に行われるように、交通の処理について十分配慮し、かつ、建築物の用途に応じた所要の駐車施設を適正に配置すること。

- ウ 建築物の位置及び形態は、隣地との相隣関係や二葉山及び二葉の里歴史の散歩道沿いの景観に配慮するとともに、その他都市環境の向上に役立てるものであること。

建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限

- ア 各部分の高さ

建築物の各部分の高さは、この部分から、道路等の中心線までの水平距離の5倍を超えないこと。 - イ 壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、次に掲げる数値以上としなければならない。ただし、次のものについては、この限りでない。- (ア)「二葉の里土地区画整理事業」の区域内の小規模な宅地

- (イ)公益的施設(ペデストリアンデッキ、公衆便所、巡査派出所など)

- 区画道路1号線

- 道路境界線から 2.5メートル

- 区画道路2号線

- 道路境界線から 2.5メートル

- 区画道路3号線

- 道路境界線から 2.5メートル

- 区画道路4号線

- 道路境界線から 2.5メートル

- 区画道路5号線

- 道路境界線から 10.0メートル

- 区画道路6号線

- 道路境界線から 2.5メートル

- 都市計画道路東部線及び東部線終点から駅西高架北交差点までの都市計画道路常盤橋若草線

- 道路境界線から 10.0メートル

- 都市計画道路常盤橋若草線

- 道路境界線から 5.0メートル

※二葉の里土地区画整理事業の区域内に限る

4 周辺環境等への配慮

次の1から8に配慮した計画内容であること。

- 緑化

積極的に、敷地内の緑化、屋上緑化、壁面緑化等を図るよう配慮すること。 - 日照

近隣の土地利用の現況及び将来の動向を検討し、近隣の日照に配慮すること。 - 風環境

高層建築物による近隣への気流の変化については、風速増加によって目立つ影響を及ぼさないよう、有効な予防措置を行うこと。 - 環境負荷低減

積極的に、環境関連の新技術を導入など、環境負荷の低減に配慮すること。 - 電波障害等

電波伝搬路障害及びテレビ受信障害が生じないよう、関係機関と協議して適切な措置を行うこと。 - ユニバーサルデザイン

積極的に、ユニバーサルデザインの導入を図るよう配慮すること。 - 消防

消防局と協議の上、はしご車の寄り付きスペース、消火活動上有効な施設を設置する等、防災対策に十分配慮すること。 - 避難

利用者が安全に避難できるよう、適切な避難経路の確保、避難施設の設置等に十分配慮すること。

第3 用途地域及び容積率の見直し等

1 見直しの考え方

1. 用途地域の見直し

「再開発等促進区を定める地区計画」は、用途地域の変更を行わずに用途地域制度の制限(建築物の用途、指定容積率、指定建ぺい率等)の緩和を行うことができる制度であるが、A地区、B地区、C地区においては、「二葉の里土地区画整理事業」により都市基盤が整備されることから、仮換地指定がなされ、本地区計画等に適合した企画提案書が提出された後、用途地域の見直しを行う予定である。

なお、D地区、E地区については、「二葉の里土地区画整理事業」の区域外であるため、用途地域の見直しは行わない。

2. 容積率の見直し及び設定

容積率の見直し及び設定は、ア、イ、ウによることとする。

- ア A地区、B地区、C地区の区域

土地区画整理事業に伴う用途地域の見直しにより容積率を見直すとともに、有効空地等の確保による評価に基づき、容積率の設定を行う。 - イ D地区の区域

「再開発等促進区を定める地区計画」の制度に基づき、広島駅自由通路等の基盤整備の市街地環境への貢献度及び周辺の容積率とのバランスを検討し、容積率を設定するとともに、有効空地等の確保による評価に基づき、容積率の設定を行う。 - ウ E地区の区域

この地区は、本地区計画の区域であるが、都市再生特別地区によりすでに必要な容積率の設定がなされているため、本運用方針に基づく容積率の見直しは行わない。

2 計画容積率(V)の設定

計画容積率(V)は、見直し容積率(V1)に評価容積率(V2)を加えた範囲内で、区域面積に対する有効空地の割合、地域の整備及び良好な市街地環境の形成に貢献する度合い等を考慮し、以下に定める方法に従って算定した数値で設定することができるものとする。

計画容積率(V)=見直し容積率(V1)+評価容積率(V2)

3 見直し容積率(V1)の設定

1.A地区、B地区、C地区について【基盤整備による見直し容積率等】

|

地区の区分 |

用途地域 |

容積率 |

建ぺい率 |

|---|---|---|---|

|

A地区 |

商業地域 |

400% |

80% |

|

B地区 |

第二種住居地域 |

200% |

60% |

|

C地区 |

第二種住居地域 |

200% |

60% |

|

地区の区分 |

用途地域 |

容積率 |

建ぺい率 |

|---|---|---|---|

|

A地区 |

商業地域 |

500% |

80% |

|

B地区 |

近隣商業地域 |

300% |

80% |

|

C地区 |

近隣商業地域 |

300% |

80% |

2.D地区について【「再開発等促進区を定める地区計画」による見直し相当容積率】

|

地区の区分 |

用途地域 |

容積率 |

|---|---|---|

|

D地区 |

商業地域 |

500% |

4 評価容積率(V2)の設定

有効空地等による評価容積率(V2)は、次式により算定した数値とする。

有効空地等の評価容積率算定式(V2)

20/3×[S-{0.2+1/2×(1-C)}]

S:区域の面積に対する有効空地等面積の割合

C:想定建ぺい率(建築基準法第53条の規定によりこの街区に適用される建ぺい率)

5 評価容積率(V2)及び計画容積率(V)の最高限度の設定

計画容積率(V)の最高限度は、見直し容積率に10分の20を加えて得た数値の範囲内であって、かつ、見直し容積率に1.5を乗じて得た数値の範囲内とする。

評価容積率(V2)及び計画容積率(V)の最高限度は、次表のように想定している。

|

地区の区分 |

見直し容積率(V1) |

評価容積率(V2)の |

計画容積率(V)の |

|---|---|---|---|

| A地区 | 500% | 200% | 700% |

| B地区 | 300% | 150% | 450% |

| C地区 | 300% | 150% | 450% |

| D地区 | 500% | 200% | 700% |

6 有効空地の定義

有効空地とは、次のアからカまでのすべてに該当する空地(花壇、池等の修景を含み、自動車の出入りする部分を除く。)をいう。

- ア 日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、または利用できるものであり、かつ、道路・通路等からの見通しが妨げられないものであること。

- イ 最小幅が4メートル以上(道路に沿った歩道状の空地については2.5メートル以上)であること。

- ウ 一つの有効な空地の面積は、歩道状の空地である場合を除き、100平方メートル以上であること。

- エ 全周の8分の1以上が道路に接しているものであること。ただし、動線上無理のない通路状有効空地を設けたもので、歩行者の出入りに支障がない場合にあっては、この限りでない。

- オ 原則として2階以上の階及び地階には設けないこと。ただし、駅舎のコンコース、歩行者用通路(ペデストリアンデッキ)等に連絡する場合等、歩行者の利便に供する場合にあっては、この限りでない。

- カ ピロティ、アーケード、アトリウム等、建築物によって覆われるものにあっては、2面以上開放され、かつ、はり下(はりがない場合は床版下。以下同じ。)が5メートル以上であること。

1. 有効空地率の最低限度

街区内の有効空地率(有効空地面積の合計/敷地面積×100)の最低限度は、次に定める算式により算定した数値とする。

計算式

0.275+1/2×(1-C)

C:想定建ぺい率(建築基準法第53条の規定によりこの街区に適用される建ぺい率)

2. 有効空地面積

有効空地面積は、次表に掲げる区分に従い、有効空地の実面積に有効係数を乗じて算定するものとする。

|

有効空地の形態 |

有効係数 |

|

|---|---|---|

| ア | 歩道状の有効空地(幅が4メートルをこえるものにあっては、幅が4メートル以内の部分に限る。) | 1.5 |

| イ | 一の空地の面積が500平方メートル以上の有効空地(アに該当するものを除く。) | 1.2 |

| ウ | 一の空地の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の有効空地(アに該当するものを除く。) | 1.1 |

| エ | ア、イ及びウ以外の有効空地 | 1.0 |

次に掲げる有効空地は、上記により算定した有効空地面積に、次の区分による有効係数を乗じて算定するものとする。

| 有効空地の形態 | 有効係数 | |

|---|---|---|

| オ | 有効空地の地盤が、道路の路面に対して、1.5m以上高いものまたは3.0m以上低いもの | 0.6 |

| カ(1) |

ピロティ、アーケード、アトリウム等、建築物によって覆われているもの 空間の高さ:10m以上のもの |

1.0 |

| カ(2) |

ピロティ、アーケード、アトリウム等、建築物によって覆われているもの 空間の高さ:5m以上10m未満 |

0.8 |

|

キ |

有効空地の位置、意匠、形態等や有効空地に面する建築物の意匠、形態等が、この有効空地の効用を増大させ、市街地環境の改善に特に貢献するものと認められるもの | 1.2 |

| ク | その他特別な場合は、前期の定めによらず、改めて有効係数を定めることができる。 | - |

3. その他の評価項目

次の事項に該当する計画については、その重要性、必要性、施設等の面積、建設の難易度、地域への貢献の度合い等を検討して、評価容積率(V2)を求める際には、この施設の用途に供する床面積相当の割合を有効空地面積の割合に加算することができる。ただし、この施設による評価容積率の合計は、有効空地による評価容積率を超えないものであること。

- ア 地域の整備改善に貢献する施設を設けた場合

≪例≫地域冷暖房施設、中水道施設、消防用水利施設、防災用備蓄倉庫 等 - イ 地域社会の文化、教育等の向上及び保安に貢献する施設を設けた場合

≪例≫多目的ホール、劇場、博物館、美術館、図書館、集会所、地域コミュニティ施設、巡査派出所 等 - ウ 福祉の向上等に貢献する施設を設けた場合

≪例≫老人ホーム、児童福祉施設等 - エ その他市長が市街地の整備に役立てると認める施設を設ける場合

4. A地区、B地区、C地区における2号施設等の評価

A地区、B地区、C地区において、新たに2号施設または地区施設を本地区計画に定める場合は、この施設の都市機能の増進に対する貢献度または本地区内利用者への貢献度などを検討して評価を行うものとする。

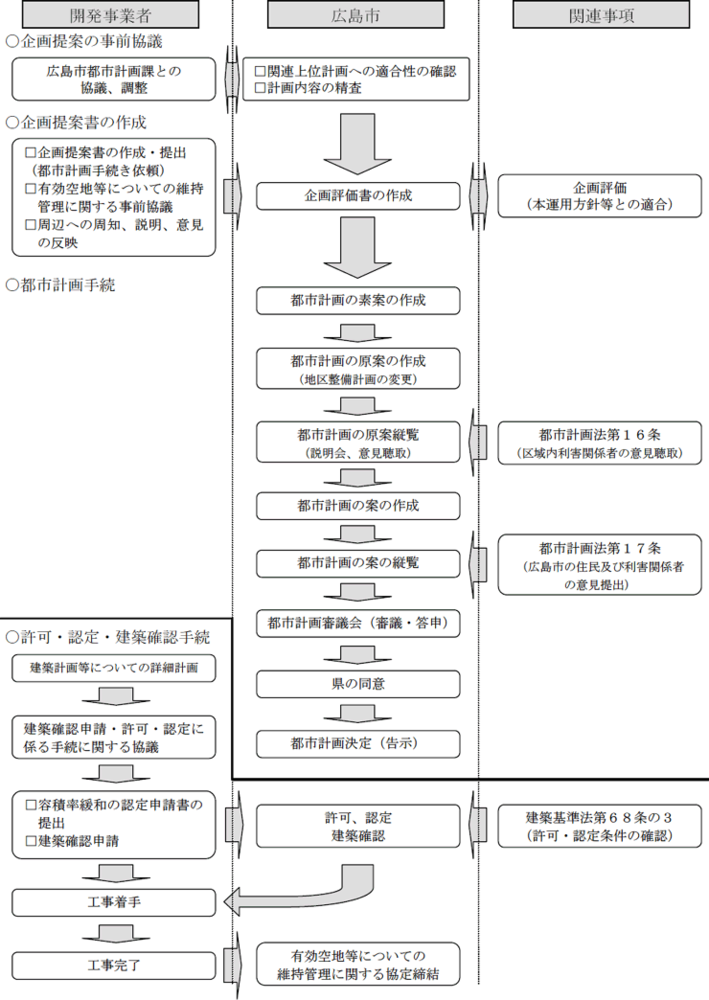

第4 手続きの流れ等

1 手続きの流れ

2 企画提案書

1.企画提案書の提出

本地区内において開発を行おうとする開発事業者は、この提案内容などを記載した企画提案書を広島市に提出しなければならない。

2.企画提案書の標準的内容

企画提案書は、この開発計画が、本運用方針第2企画提案書の策定要件に適合したものであるとともに、広島市が、この開発計画に対する評価を行い、計画容積率等の指定に関する都市計画の原案を策定するために必要かつ十分な内容を備えていなければならない。

企画提案書が備えるべき標準的内容は次のとおりとする。

第1 開発計画地の位置づけ

- 計画地の位置・規模及び現況

- 計画地の位置・規模

- 計画地の現況(計画地及び隣接地の土地所有と利用状況)

- 計画地開発の経緯

- 都市計画上の位置付け

- 都市計画の内容

- 国・広島県・広島市・二葉の里地区まちづくり推進協議会の上位関連計画における位置付け

- 計画地の立地特性

- ア 交通

- イ 周辺開発の動向

第2 空間設計の方針

- 土地利用の方針

- 基本的な考え方

- 基本ゾーニングの構成

- 有効空地と歩行者ネットワークの形成の方針

- 有効空地の整備方針

第3 開発規模の設定

- 開発フレームの設定

- 見直し容積率の設定

- 評価容積率の設定

- 計画容積率の設定

- 開発規模の設定

第4 建築物等の整備の方針

- 基本方針(建築物の概要)

- 建築物等の整備の方針

- 用途別の配置計画

- 動線計画

- 景観デザイン

- 緑化

- 日照

- 風環境

- 環境負荷低減

- 電波障害等

- ユニバーサルデザイン

- 消防

- 避難

- 道路の境界線からの後退

- 敷地境界線からの後退

- 建築物の高さの考え方

- 建築基準法による制限

- 本運用方針による各部分の高さ

第5 交通計画

- 歩行者動線計画

- 自動車動線計画

- 交通処理計画

- 駐車場、駐輪場などの計画

第6 整備プログラム

- 整備イメージ

- 整備スケジュール

(開発スケジュール)

- 許認可申請手続きなど

第7 都市計画図書(素案)

- 都市計画図書(素案)

- 本運用方針との適合表

3.広島市との協議・調整

企画提案書の作成・提出にあたっては、広島市と協議した上で、調整を図ること。

3 有効空地等の維持管理・標示

有効空地等の維持管理、標示及び占用については、別に定める「広島市有効空地等の維持管理、標示及び占用に関する取扱基準」によるものとする。

4 容積率緩和の認定申請

建築主は、建築基準法第68条の3の規定に基づき、同法52条の適用除外を受けようとする場合は、認定申請書を提出すること。

5 様式集

別図1

別図2

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市計画係(土地利用班)

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階

電話:082-504-2268(都市計画係(土地利用班))

ファクス:082-504-2512

[email protected]