認知症になってもできることはたくさん つながろう、仲間と

市には、認知症の人や家族、地域で支える皆さんなどが気軽に集まって交流できる「認知症カフェ」や「若年性認知症の人の集いの場」があります。

■9月は「世界アルツハイマー月間」です

認知症に関する理解を深めましょう

【データ】市の認知症の人の現状(令和2年9月現在)

要介護認定を受けている、認知症高齢者は約3万5000人、65歳未満で認知症を発症した若年性認知症の人は約450人

寄り添う仲間と集う場所

西区にある「TANTAN(タンタン)の家」は、古民家を改装した飲食店の店休日を利用して、月に一度、若年性認知症の人やその家族、支援するボランティアなどが集まり、おしゃべりや季節のイベントなどを楽しむ場です(上写真)。外出や交流を楽しみたい

当初から参加する松田さん(仮名)が、若年性認知症と診断されたのは2年前。病気による脳の血流の悪化が原因でした。介助する家族は「最初はどうしたらいいのか分からなくて不安でした。区の認知症地域支援推進員に相談した日がちょうどTANTANの家のオープン前日で、明日からいらっしゃいと笑顔を向けられた時はほっと安心しました」と振り返ります。松田さんは「ここに来ると、仲間といろいろなことにチャレンジできる。これからも交流や外出を楽しみたいです」とほほ笑みます。

「仲間」を感じる楽しさ、充実感をたくさん味わって

運営する市在宅生活継続支援事業(西区)相談支援員で介護士の西山美雪さん(上写真)は「若年性認知症の人の、診断後の不安な気持ちを少しでも和らげるため、『思いに寄り添える仲間づくり』を目指しています」と開設を決めた時からの変わらぬ思いを語ります。

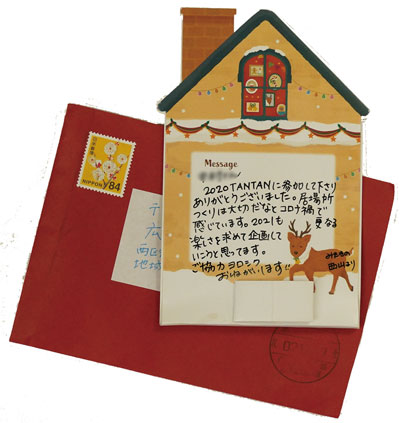

「居場所で『仲間』を感じる楽しさや充実感をたくさん味わってほしいです。一緒に『やりたいこと』『できること』を楽しみましょう」と西山さん。共に過ごす時間以外にも、手書きの暑中見舞いやクリスマスカードのやりとりなどを通じて心のつながりを大切にしています。

クリスマスカード

集いの場をもっと増やして安心を広げていきます

認知症地域支援推進員は、若年性認知症に関する相談や地域における認知症に関する医療・介護の連携体制づくりなどを行っています。

西区認知症地域支援推進員の古味(こみ)佳子(よしこ)さん(上写真)は「市内の認知症カフェは増えてきていますが、若年性認知症の人の集いの場はまだ少ないため、今後さらに広まっていくよう支援していきたいですね。集いの場への参加に関心のある人は、認知症地域支援推進員までご相談ください」と話します。

◆問い合わせ先:地域包括ケア推進課(電話504-2648、ファクス504-2136)