本文

感染症情報/ウイルスを知ろう

ウイルスとは

最近、新型コロナウイルス、ノロウイルス、エイズウイルスなどウイルスの名前をよく耳にします。

ウイルスとは、いったいどんなものなのでしょう?ウイルスによって起こる病気(感染症)に罹らないためには、また、感染症に罹った時適切な対処を行うためには、ウイルスやその感染症のことをよく知ることがとても大切です。

ウイルスの特徴(1) ウイルスは非常に小さく、様々な形態をしている

ウイルスは微生物の中で最も小さく、大きさは、直径20nm(1nm=0.000000001m)から800nm程度です。従って、ふつうの光学顕微鏡では見ることができず、電子顕微鏡*でしか見ることができません。大腸菌の大きさが約1~2μm(1μm=0.000001m)くらいなので、ウイルスの大きさは大腸菌の1/10~1/100程度です。

最も小さなウイルスはパルボウイルスで、直径約20~25nmの正20面体構造をしています。リンゴ病(伝染性紅斑)の原因ウイルスであるヒトパルボウイルスB19が含まれます。逆に、最も大きなウイルスは国内には存在しませんが致死率が非常に高いエボラ出血熱ウイルス(フィロウイルス科)で、幅約80nm、長さ約800nmのヒモ状をしています。

ウイルスの形態は様々です。カプシッド(ウイルス粒子を構成するタンパク質)の並び方により正20面体構造か、らせん状構造かに大きく分類されますが、中には人工衛星のようにアンテナをもつウイルス(アデノウイルス)、月着陸船のような形のウイルス(バクテリオファージ)、弾丸のような形のウイルス(狂犬病ウイルス)などもいます。

*:光学顕微鏡は1,000倍(1μmが1mmに見える)、電子顕微鏡は10万倍(10nmが1mmに見える)程度に拡大できる。

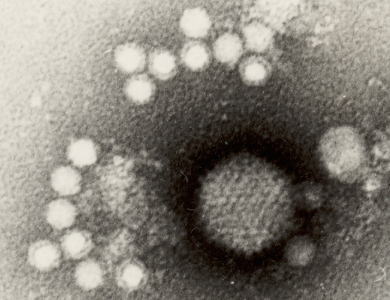

アデノ随伴ウイルスとアデノウイルス

アデノ随伴ウイルス:パルボウイルス科に属するウイルスで、ウイルスの中でも最も小さい。直径は約20~25nm。リンゴ病(伝染性紅斑)の原因ウイルスであるヒトパルボウイルスB19もこのウイルスの仲間。

アデノウイルス:直径90~100nmで正20面体構造をしている。各頂点からアンテナ様の突起がでているが、この写真では観察されない。咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、感染性胃腸炎、出血性膀胱炎など多彩な病気の原因になる。

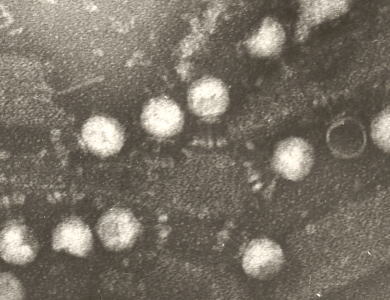

バクテリオファージ

【模式図】

バクテリオファージとは、細菌に感染するウイルスの総称。一般にウイルスは粒子ごと細胞の中に侵入したり、細胞と融合して侵入する。しかし、細菌の細胞壁は頑丈なため、それができないため、バクテリオファージは注射針のようなものを細胞壁に差込み、遺伝子を注入する。そのため、バクテリオファージは月着陸船のように細菌に付着できる構造をしている。このバクテリオファージは羽子板の羽のような形態をしている。

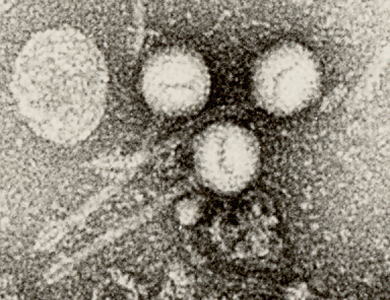

バクテリオファージ

【模式図】

このバクテリオファージは、精子のようにシッポをもっている。そのシッポの先を細菌の細胞壁に差し込み、自分自身の遺伝子を細菌に中に注入し、子孫を作る。

さて、このウイルスの大きさ。みなさんはどれくらい小さいか、想像できますか?

感染性胃腸炎や食中毒の原因となるノロウイルスは直径約35~40nmで金平糖のような形をしています。このウイルスの大きさを36nmとして5,000万倍に拡大するとほぼ人間の大きさ(1.8m)になります。その倍率で人間を拡大すると、1.8mの人は90,000kmになります。これはちょうど地球を頭とするくらいの巨人になり、指先が日本列島くらいの大きさになります。つまり、地球を頭とする超巨大な人間のなかで、人間程度の大きさのウイルスが病気を起こしていることになるのです。

このように非常に小さいと、ウイルスはどのような性質を持つのでしょう?

インフルエンザウイルスは喉で増え、咳により空気中に飛散しますが、小さいため、遠くまで飛ぶことができ、また、なかなか落下することがありません。このため、インフルエンザウイルスが浮遊している空気を吸うことにより、感染します。インフルエンザの流行期のマスクの着用は、自分がインフルエンザに罹らないための予防手段であると同時に、他人にインフルエンザウイルスをうつさないための方法でもあるのです。

下痢を起こすウイルスではどうでしょう?ノロウイルスや乳児嘔吐下痢症を起こすロタウイルスでは大便中にたくさんのウイルスが排泄されます。そのウイルスが混じった大便が手などに付着すると、手のしわや指紋の中に入り込みなかなか落ちません。従って、石鹸と流水により十分な手洗いを行い、付着しているウイルス量をできるだけ減らすことが感染予防に重要です。

ウイルスの写真をもっと見たい方へのお勧めサイト

- ICTVdB(国際ウイルス命名委員会ホームページ)<外部リンク>

- All the virology on the WWW/The Big Picture Book of Viruses(ウイルス関連リンク集の総合サイト)<外部リンク>

- 目でみるバイキン(ウイルス・細菌)電子顕微鏡写真集(当サイト)

ウイルスの特徴(2) ウイルスは生きた細胞の中でしか増えない

ウイルスは、基本的に自分の子孫を作るための情報をもつ遺伝子(核酸)とそれを保護する殻(主に蛋白質)から構成される非常に単純な構造をしています。そのため、自分が生きるために必要な道具を完全には備えておらず、生きた細胞の中に入り、その細胞から不足している機能を補ってもらい、はじめて増殖することができます。サルモネラ菌や腸管出血性大腸菌などの細菌は、栄養分、水分、温度など、その細菌が増えるための条件が整えば食品中や環境中で増えることができますが、ウイルスはそれらの中では決して増えることはありません。

この、ウイルスは生きた細胞の中でしか増えず、環境中で増えることはないという性質はとても重要です。

人に病気を起こすウイルスはすべて、人から人、あるいは人と人以外の動物との間で感染を繰り返しながら、生き続けています。

環境中にでたウイルスは?

ウイルスは環境中で増えることがないので、環境中にでると紫外線などの作用により時間がたつにつれ死滅していきます。

しかし、中には例外的なウイルスもいます。ノロウイルスやA型肝炎ウイルスなどの食品を介して感染するウイルスです。これらのウイルスは乾燥状態でも液体の中でも環境中で極めて長い間生存することができます。

これらのウイルスは患者の大便中に排泄された後、下水をとおり、海に至った後、二枚貝に取り込まれます。二枚貝は海水から栄養分をとるため非常に大量の海水を取り込み、貝の中でウイルスが濃縮されます(ウイルス自身が増殖することはないが、濃縮されるためウイルス量が増える)。そのウイルスが汚染した二枚貝を喫食することにより食中毒などを起こします。その、大便に排泄され、下水、海水をとおり二枚貝に取り込まれるまでの間、ウイルスは死ぬことなく感染能力を保持しています。

細菌による食中毒は夏季に多く発生します。これは、夏季が、湿度、温度などが細菌が増殖しやすい条件を満たしているためです。

細菌性食中毒の予防には、食中毒菌を(1)付けない(清潔に調理)、(2)増やさない(冷却して保存。迅速に調理。)、(3)殺菌する(加熱して、菌を死滅させる)、という三原則があります。

ウイルスの場合はどうでしょう?そうですね。ウイルスは食品中で増えることがないので、(2)増やさない(冷却して保存。迅速に調理。)はまったく当てはまりません。ウイルスによる食中毒の場合は(1)付けない、(2)殺菌する、の二原則になります(だだし、「(2)増やさない」を怠ると細菌性食中毒を起こすことになるので、それもしっかり管理する必要があります)。