特集/楽しみながらみんなで高める!

地域の防災力

各地域で行われている防災訓練などの取り組み。顔見知りを増やし、いざというときに互いに助け合えるよう、誰もが参加しやすく、楽しみながら交流できる場にするため、さまざまな工夫を凝らしています。

◆問い合わせ先:災害予防課(電話504-2664、ファクス504-2802)

参加することが第一歩

町内会や自治会単位で設立された自主防災組織は、防災を誰もが身近に感じることができるよう、防災知識の普及などに取り組んでいます。また、広島型地域運営組織「ひろしまLMO(エルモ)」も、構成する地域団体や学校、企業などと連携・協力しながら防災訓練などを開催しています。

いざというときの共助のきっかけに

皆さんも地域で行われる防災の取り組みに関心を寄せ、積極的に参加してみませんか。これまでは知らなかった地域の人との出会いが、いざというときの共助のきっかけになるかもしれません。

地域の防災訓練の予定などは、地域のホームページや回覧板などでご確認ください。

学びの場をわくわく・どきどきに

地震・降雨体験、人気気象予報士の講演など楽しさを前面に開催

- 安西エルモ運営委員会 -

地震体験車で震度6弱を体験する坂本さん家族

フェスティバルで気軽に楽しく防災を学ぶ

山の斜面に広がり、地域の一部が土砂災害警戒区域に指定され、数年前には大規模な土石流が発生した安佐南区安西学区。毎年、防災訓練を実施しているものの、なかなか参加者が増えない状況から、今回は多彩に楽しめる内容を盛り込み、名称も「防災フェスティバル」に変更しました。

地震や降雨の体験、気象予報士の講演、消防団による消防車の乗車体験などに、前回を超える住民が訪れました。

わくわく、どきどきの地震・降雨体験

地震体験車で、南海トラフ巨大地震により想定される震度6弱を体験した坂本さん家族(上写真)。小学生の3人のこどもたちは「テーブルに食器とかあったら全部落ちて壊れる。逃げるのも大変かも」と話し、母親と「家具の固定とか早急に対策しなくちゃ」と顔を見合わせていました。

装置内で傘を差し、土砂災害を引き起こすレベルの降雨も多くの人が体験(写真1)。1時間100ミリの大雨は、大人でも両手で傘を支えなければならないほど。幼いお子さんの、立っているのが精いっぱいといった様子がその強烈さを物語っていました。

専門家の話に引き込まれ

「命を落とさないための準備」などを分かりやすく解説する気象予報士・勝丸恭子(かつまる きょうこ)さんの講演(同2)に老若男女多くの人が耳を傾けました。ご近所同士で訪れた松谷さん(上写真の左)は「気さくに語り掛けるようで、内容が身近に感じられた」と熱心にうなずいていました。

若い世代も活躍

防災クイズ(写真3)など家族連れでにぎわうフェスティバルを、若き防災リーダーも支えました。「準備から携わって楽しかった」とほほ笑む中学校3年生の和田美波さん(上写真の左)と藤井詩音さん(同右)は、家族に誘われるなどして地域を守る防災リーダーに。この日は、地震などで物が散乱したときなどに役立つ新聞紙スリッパをこどもたちと一緒に作りました(写真4)。

楽しい取り組みで防災を身近に

災害時に切手・はがきの購入や郵便物の発送、貯金の預け払いができる車両型郵便局も展示(同5)。安佐南区では初のお目見えです。

安西学区自主防災会連合会の松田弘生(まつだ ひろお)会長(上写真)は「住民の皆さんが防災を身近に意識できるよう、今後も楽しい取り組みや新企画で参加を促したい」と意気込みます。

LMOが地域課題解決へ

災害が起こりうる地域。自分事として防災を考えられるように

- LMO「古市地区をはぐくむ会」 -

LMOが初めて開催

安佐南区古市学区は、地域を流れる安川などが氾濫すると広い範囲が浸水する可能性があります。ただ幸いなことに長年大きな災害はなく、地域の防災への関心が低くなっていた状況でした。

そこで、自主防災組織や子ども会など16団体で構成するLMO「古市地区をはぐくむ会」は、今回初めて、「ふるいち防災フェスタ」を開催しました。

炊き出し訓練や防災ゲームを通して多世代が交流

約250人の住民が参加。AEDの操作や段ボールベッドの組み立て体験、避難所での炊き出し訓練に挑戦するなどしました。

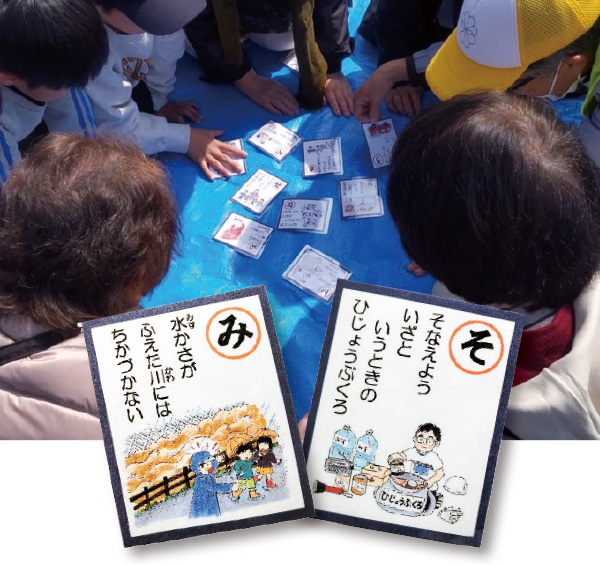

世代を越えてにぎわいを見せたのは、備えの知識などが盛り込まれた防災かるた(下写真)。中学校1年生の今井椛(いまい もみじ)さん(上写真)は「楽しみながら防災を学べる。ぜひ家族みんなでやってみて!」と勧めます。

若者参加で活気あるフェスタに

LMOの今村悟志会長(上写真)は「若い世代の参加を増やそうと、こども向けの内容を盛り込んだ。防災をみんなが自分事として意識することで、地域の防災力を高めていきたい」と話します。

既存のイベントからの転換

人気の食のイベントと防災を組み合わせた「防災マルシェ」を開催

- 早稲田三丁目町内会 -

今年から防災をメインに

これまでは、地域活性化のため、住民の手作り雑貨の販売やキッチンカーによる食などのイベントを開催していた東区の同町内会。今年は防災をメインにし、防災グッズの展示、非常用トイレのデモ体験なども行うことにしました。

非常用トイレの使用から廃棄までの流れを確認

参加者には、緊急時に吹けるホイッスル、非常用トイレを配布。トイレの使用方法の説明(上写真)では、排泄物の代わりに色水と凝固剤をポリ袋に入れ、廃棄方法までの一連の流れを確認しました。

同町内会防災担当役員の星野圭さん(同写真右)は「凝固が意外と速く、スムーズに廃棄できることにみんなびっくりしていた。災害時のトイレ問題は大切。事前に確認してもらえて良かった」と話していました。

食も楽しみながら防災を意識

キッチンカーを含めて七つの出店があり、会場は終始和やかな雰囲気に包まれました。

同町内会の高野恭子(たかのきょうこ)会長(上写真)は「体験したことなどを家庭でも話題にして、災害に備えてほしい」と力を込めます。

次世代へつなぐ地域防災

ドローン飛行訓練の見学や10町内会対抗の防災競技

- 己斐学区防災フェスティバル実行委員会 -

46年間、毎年開催

地域の共助の体制を向上させるため、昭和54年から毎年開催している西区の己斐学区防災フェスティバル。消防機動隊によるドローン飛行訓練や自主防災組織の競技のほか、消防音楽隊によるコンサート、うどん・野菜の販売コーナーなど、大人もこどもも楽しめる内容に、住民約450人が参加しました。

若い世代を引き付ける内容に

災害時に迅速な情報収集などで活躍するドローンの飛行訓練は、若い世代も興味津々。竹竿と毛布で作る応急担架の搬送競技は町内会対抗戦に。協力してゴールを目指す姿に声援が送られました(下写真)。

少年消防クラブ員募集中!

防火・防災の知識を身に付ける活動をしている少年消防クラブ。己斐地区のクラブ員3人が、日頃の救急・防火活動などを紹介するとともに、AEDによる応急手当(上写真)や消火器の使い方などを学びました。

小学校6年生の三保陽真(みほ はるま)さん(上写真)は、消防団員として長年クラブに携わってきた祖父の姿を見て、クラブ員に。「興味のある人は一緒に活動しよう!」と参加を呼びかけます。

地域防災を次世代へつないでいくため、地域一丸で工夫を続けます。

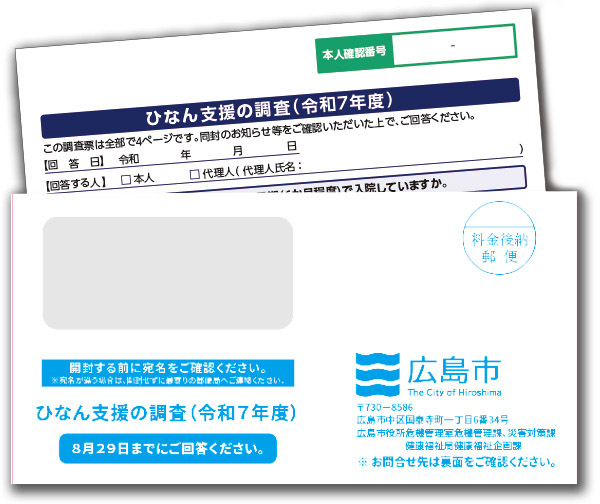

「ひなん支援の調査」にご協力ください

8月29日金曜日までにご返送を

災害時に自力で避難することが難しい避難行動要支援者が、地域の支援を受けて避難できるよう、支援に必要となる情報や避難先などを確認する調査です。

◆問い合わせ先「わたしのひなんシート」については危機管理課(電話504-2653、ファクス504-2802)、関係団体への情報提供については健康福祉企画課(電話504-2144、ファクス504-2169)

避難支援などに役立てます

下記の対象者に、8月上旬に調査票などを発送しています。

この調査の目的は、次の二つです。

[1]避難支援に必要な情報を自主防災組織や町内会などの関係団体へ提供して良いかの確認

同意した人の情報は、関係団体に提供し、災害時の避難支援や安否確認などに使用します。

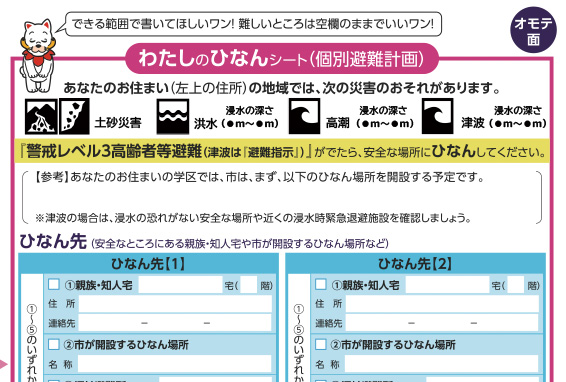

[2]「わたしのひなんシート」の作成

避難先や避難先までの移動方法などを検討して書いてみましょう。分からない箇所は空欄のままでも構いません。

「わたしのひなんシート」(※)の作成については、災害危険区域に居住している人など優先度の高い人から順番に、地域で避難支援に関わる人や市職員がお手伝いします。

※「わたしのひなんシート」(下はシートの一部)とは、災害の恐れがある場合に、「誰と」「どこに」「どうやって」避難するかなど一人一人の避難を考えるための計画です

【対象者】今年4月1日時点で次のいずれかの要件に該当する人

●要介護3以上の人

●身体障害者手帳1・2級、肢体不自由3級の交付を受けている人

●療育手帳ⒶかAの交付を受けている人

●精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人

●居宅介護、短期入所、補装具費の支給か日常生活用具の給付サービスを受けている難病患者

●上記の要件に準ずる状況で自力での避難が困難であると市長が認める人

調査票が届いたら、書ける範囲で記入してご返送を

送られてきた調査票に情報提供への同意の有無、避難方法などを書ける範囲で記入し、返送してください

▼

上の[1]に同意した人の情報は、自主防災組織や町内会などの関係団体に提供し、地域の避難支援の取り組みに活用します

調査について不明な点はコールセンターへ

0120-003-487(12月26日までの平日午前8時半~午後5時15分)

0120-003-487(12月26日までの平日午前8時半~午後5時15分)

詳しくは市ホームページで。

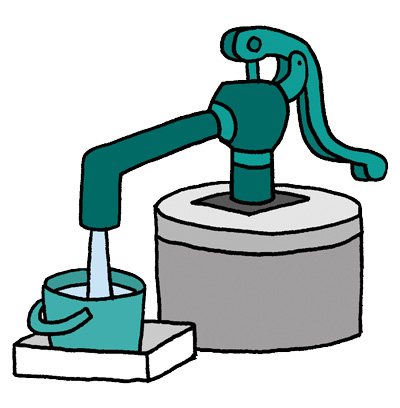

\井戸をお持ちの皆さん/

災害用井戸に登録を!

申請時に水質検査を無料で行います

災害時に洗濯やトイレなどに使う生活用水が不足した場合に、地域にある井戸を活用できるよう、事前に市に登録しておく制度が始まりました。

◆問い合わせ先:災害時の対応については危機管理課(電話504-2653、ファクス504-2802)、登録については環境衛生課(電話241-7408、ファクス241-2567)

断水発生時に井戸の提供を依頼します

登録後も井戸は普段通り使用できます。氏名など個人情報は、公表を希望の場合を除いて公開しません。災害時に断水が発生し井戸を提供いただきたい場合、市から登録者に連絡し状況を確認後、所在地などの情報を地域に提供します。

市ホームページ【対象となる井戸】

次の全ての要件を満たすもの

●市内にあり、継続的に使用できる

●災害時に無償で井戸水を提供できる

●災害時に井戸の所在地などを公開されることに同意できる

●汚染や異物の侵入、転落などの危険がない

登録までの流れ

1.申請

▼

2.現地調査・水質検査

▼

3.登録

あなたの井戸が地域の支えに!