○広島市消防局文書取扱規程

平成25年3月29日

消防局訓令第14号

広島市消防局文書取扱規程(昭和40年消防局訓令第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 消防局(以下「局」という。)及び消防署(以下「署」という。)における文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規程において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、局及び署が保有しているものをいう。

(2) 課 次に掲げる組織をいう。

ア 広島市消防局の組織に関する規則(昭和32年10月17日規則第69号)第2条に規定する課及び室

イ 広島市消防署の組織に関する規程(平成8年3月26日消防局訓令第2号)第3条第1項に規定する課及び出張所をいう。

(3) 課長 前第2号に掲げる組織の長をいう。

(4) 文書の保管 事務の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)を主務課の事務室において管理しておくことをいう。

(5) 文書の保存 完結文書を主務課長から消防局総務課長(以下「総務課長」という。)が引継ぎを受けて文書庫において管理しておくこと又は主務課長から総務課長に報告を受けた完結文書を当該主務課の文書庫において管理しておくことをいう。

(6) 文書管理システム 電子情報処理組織を使用して文書の収受、配布、処理、保管、保存その他の文書事務を行うための情報処理のシステムで、企画総務局法務課長が管理するものをいう。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(文書取扱主任)

第3条 課長の文書事務を補佐させるため、課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課の庶務を担当する係長(これに準ずる者を含む。以下同じ。)をもって充てる。

3 文書取扱主任は、課長の命を受け、その課における次に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 重要文書の審査に関すること。

(3) 文書処理の促進に関すること。

(4) 文書の整理及び保管に関すること。

(5) 保存文書の引継ぎに関すること。

(6) 文書事務の改善指導に関すること。

(7) 資料及び図書の整理、保存及び利用に関すること。

(8) その他文書事務に関し必要なこと。

(文書取扱主任補助者)

第3条の2 課長は、課の職員のうちから、文書取扱主任補助者を指名する。

(総務課及び署備付帳簿)

第4条 文書取扱いのため総務課に次の各号に掲げる帳簿を置く。

(1) 文書配布簿

(2) 金品添付文書配布簿

(3) 公示令達番号簿

第2章 文書の収受及び配布

(到着文書の処理)

第5条 到着した文書は、総務課庶務係又は署警防課消防指導係において収受し、次の各号により処理しなければならない。ただし、主務課に直接到着した文書にあっては、当該主務課において収受することができる。

(2) 現金、金券、物品及びこれに準ずるもの(以下「金品」という。)を添付した文書は、前号によるほか、文書の欄外に金品添付の旨を記入し、金品添付文書配布簿に記載の上、直接主務課に配布して受領印を受けなければならない。

(3) 収受の日時が権利の得喪に関する文書は、第1号によるほか、文書配布簿に記載の上、収受の時刻をも明記証印し、その封皮のあるものは、これを添付し、直接主務課に配布しなければならない。

(4) 親展文書は、庶務受付印を封皮に押し、文書配布簿に記載の上、閉封のまま、局長あてのものは総務課長に、その他のものはあて名人に配布し、受領印を受けなければならない。

(5) 封皮に入札書の表記があるものは、収受日時を封皮に記入証印し文書配布簿に記載の上、開封のまま主務課に配布し受領印を受けなければならない。

(6) 書留文書は、閉封のまま金品添付文書配布簿に記載し、封皮に庶務受付印を押して主務課に配布し、受領印を受けなければならない。

(7) 前号の規定にかかわらず、書留文書のうち封皮の表記で配布先の確認ができないものは、開封し、金品添付文書配布簿に記載の上、文書の欄外に庶務受付印を押すとともに金品を添付したものにあっては金品添付の旨を記載し、主務課に配布して受領印を受けなければならない。

(8) 親展電報以外の電報は、その電報の欄外に庶務受付印を押し、文書配布簿に記載の上、主務課に配布し、受領印を受けなければならない。

(9) その他必要と認められるものについては、第1号によるほか、文書配布簿に記載の上、直接主務課に配布しなければならない。

(数課関連文書の配布)

第6条 2以上の課に関連する文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。この場合において、その関連する度合いを定め難いときは、又は異例に属するものは、総務課長又は副署長がその配布先を定めるものとする。

2 収受の日時が権利の得喪に関する文書は、前項に規定するほか、課受付印の下に収受の時刻を明記証印するとともに、文書管理システムにその時刻を入力しなければならない。

3 主務課において開封した文書で金品が添付されているものは、文書の欄外に金品添付の旨を記入するとともに、文書管理システムにその旨を入力しなければならない。

4 主務課で直接収受した文書で封皮に入札書の表記があるものは、収受日時を封皮に記入証印し、開封のまま入札時まで保管しなければならない。

(1) 証明願書

(2) 庁内往復文書のうち簡易な文書

(3) 定例の許可、認可、承認等の申請書

(4) 定例の申告書、届書その他これらに類する文書

(5) 刊行物その他の印刷物

(6) 書簡文書、案内書その他これらに類する簡易な文書

(平27消防局訓令11・一部改正)

(文書の返付)

第8条 第5条の規定により配布を受けた文書で、その主管に属さないものがあるときは、文書取扱主任は、直ちに総務課庶務係又は署警防課消防指導係に返付しなければならない。

(電磁的記録の収受及び配布)

第8条の2 電磁的記録の収受及び配布については、前4条の規定にかかわらず、総務課長が別に定める。

(時間外に収受した文書の処理)

第9条 勤務時間外に収受した文書の処理は、広島市消防職員服務規程(昭和63年広島市消防局訓令第4号)第14条第3項に定めるところによる。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第10条 課長は、文書の配布を受けたときは、直ちに閲覧し、自ら処理するもののほか、当該事務の担当係長に処理方針及び処理期限を示して、すみやかに処理させなければならない。

(1) 重要な事案で上司の指示を受けて処理する必要のあるもの 口頭により上司の指示を受けて処理する。

(2) 調査等のため事案の処理に特に日時を要するもの 口頭により、その旨を上司に報告し、了解を得て処理する。

(3) 2以上の課又は署に関連する重要な事案であらかじめ関係課又は署の意見を聞いて処理する必要のあるもの 会議その他の方法により関係課又は関係署の意見を聞いて処理する。

(文書の起案)

第12条 文書の起案は、起案をしようとする者が文書管理システムに処理案その他の必要事項を入力し、これを電磁的に表示し、記録することによりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、消防局長が定める文書の起案は、起案用紙を用いてしなければならない。この場合において、事務の処理上、帳票を用いることが適当であるものについては、起案用紙に代えて、簡素化及び合理化が図られた帳票を用いることができる。

(文書の供覧)

第13条 収受文書のうち、特別の処理を必要としないで単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、文書管理システムにより、又は供覧用紙を用い、若しくは当該文書に押印欄を設け、参考事項を付記し、上司の閲覧に供するものとする。

(起案文書の作成要領)

第14条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより、作成しなければならない。

(1) 2以上の課又は署に関係する事案は、関係の最も深い課又は署において立案すること。

(2) 密接な関連を有する処理案は、可能な限り、一括して立案すること。

(3) 起案文書には、起案の理由又は説明を簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、事案が定例又は簡易なものについては、そのいずれも省略することができる。

(4) 公用文の書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、「文書事務の手引」の定めるところによる。

(5) 起案文書のうち、急を要するもの及び秘密に属するものについては、その旨を明らかにする等必要な措置を講ずること。

(平31消防局訓令1・一部改正)

第15条 削除

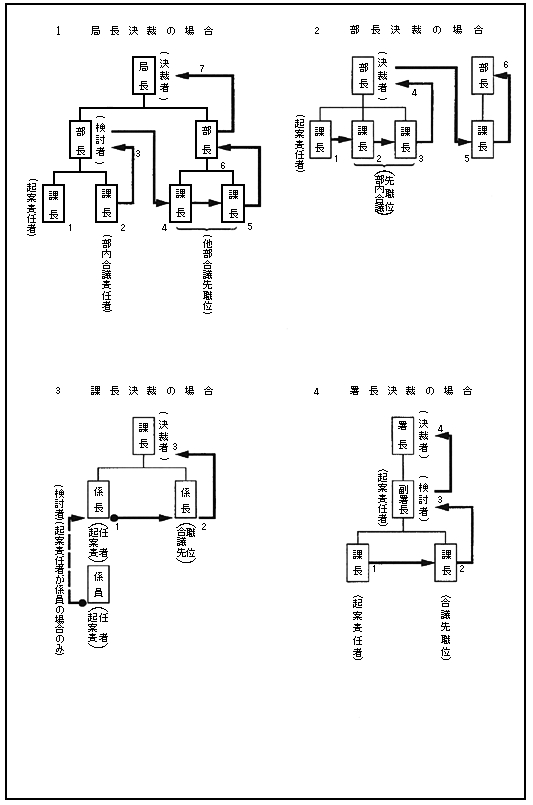

(決裁手続)

第16条 事務の処理にあたり、決裁を得なければならない事項については、起案責任者が起案し、検討者の検討を受けたうえ、決裁者の決裁を受けるものとする。ただし、定例的又は簡易な事項で、帳票を用いて決裁を得ることが適当な事務については、当該事務を担当する職員が起案するものとする。

(合議及び事前協議)

第17条 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものについては、起案責任者は、起案文書により、関係職位に合議しなければならない。

2 起案文書による合議では、関係職位との協議・調整が十分に行なわれがたい事項については、起案責任者は、起案前に会議、口頭又は文書により関係職位と審議・検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

3 起案文書による回議又は合議の要領は、別表第2のとおりとする。

4 単に供覧にとどめる趣旨の合議は、これを省略し、又は当該文書の写しを配布することによって合議にかえるものとする。

5 特に緊急を要する事案については、合議を経ないで直ちに決裁を受けて処理することができる。この場合にあっては、事案処理後すみやかに関係職位に供覧し、又はその写しを配布しなければならない。

(合議又は事前協議の処理)

第18条 合議又は事前協議を受けた関係職位は、合議又は事前協議の事項に関してすみやかに賛否の意思決定をしなければならない。この場合において、調査等のためその意思決定に日時を要するときは、その旨を起案者に通知しなければならない。

2 前項の関係職位が賛否の意思決定を行なう場合において、必要があると認めるときは、その事項に関係のある直属の下級職位の意見を徴し、その助言・助力を得て意思決定をするものとする。

3 合議を受けた関係職位は、合議事項について異議があるときは、起案責任者にその旨を通知するものとし、通知を受けた起案責任者は、関係職位と意見調整し、なお意見調整できないときは、その旨を具して決裁者の決裁を受けなければならない。

(合議文書の再回)

第19条 合議を受けた事案の決裁の結果を知ろうとする関係職位は、起案用紙の左欄外に「要再回」と職位名(何課長等)と記入しておかなければならない。

2 前項の規定により、再回を求められた合議文書については、決裁を受けた後、直ちに当該関係職位にその結果を連絡しなければならない。

(廃案にする場合等の処理)

第20条 起案文書が合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき、又は中途で廃案となったときは、合議した関係職位にその旨を連絡しなければならない。

2 決裁を得た起案文書(以下「原議書」という。)を廃案にし、又は修正し、若しくは施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して決裁者の承認を受け、合議した関係職位にその旨を連絡しなければならない。

(平31消防局訓令1・一部改正)

(持回り決裁)

第21条 起案文書のうち、重要若しくは異例のもので説明を要するもの又は急施若しくは秘密を要するものは、起案責任者又は内容を説明することができる職員が持ち回って決裁を受けなければならない。

(文書の配布先の明記)

第22条 同一の文書を2以上の職位に配布する場合において、配布する職位に他の配布先を知らせる必要があると認められる場合は、配布文書に他の配布先を明記しなければならない。

(供覧文書の作成及び供覧の要領)

第23条 供覧文書は、起案文書の作成、検討、合議及び決裁の要領に応じて作成し又は供覧しなければならない。ただし、上級の職位から順次に下級の職位に供覧したほうが適切な供覧文書については、上級の職位から順次に下級の職位に供覧するものとする。

(指示事項の記録化及び共有化の特例)

第23条の2 市長又は副市長からの指示については、主務課長は、その内容を所定の様式により記録し、その記録した文書により、速やかに直属の上司その他の上司に報告するものとする。この場合において、当該指示に係る事項が他の部局に関係するときは、主務課長は、関係職位に対し、当該文書の全部又は一部の写しを送付するものとする。

2 主務課長は、前項の文書を当該主務課内で回覧するとともに、当該主務課所属の職員がいつでも閲覧できるように保管しなければならない。

3 主務課長は、第1項に規定する指示事項に対し、その対応を決定しようとするときは、所定の様式により、直属の上司その他の上司の決裁を受けるものとする。この場合において、主務課長は、当該指示事項が他の部局に関係するときは、関係職位に対し、その原議書の全部又は一部の写しを送付するものとする。

5 総務課長は、主務課長に対し、第1項に規定する指示事項及びその対応状況について、所定の様式により定期的に報告を求めるものとする。

(事務引継書による報告)

第23条の3 係長(課長が必要と認める主査等を含む。)以上の職員は、配置換えを命じられ、休職若しくは退職をし、又は組織改正により、担任事務に変更がある場合において、後任者又は上司が指名する職員に事務を引き継ごうとするときは、後任者又は上司が指名する職員と協議の上作成した事務引継書により直属の上司に報告するものとする。

(令4消防局訓令2・一部改正)

第24条 市長、副市長又は他の局に係る文書の処理については、この章に定めるもののほか、広島市文書取扱規程(昭和27年広島市訓令第1号)に定めるところによる。

第4章 施行

(原議書の整理等)

第25条 原議書は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 原議書には、担当者において、所定欄に起案年月日、決裁年月日、文書分類基準による名称、保存年限、施行上の取扱い等を記入すること。

(2) 原議書には、担当者において所定欄に文書の記号及び番号(次条により付する必要があるものに限る。)及び施行年月日を記入すること。

(3) 文書の処理が完結したときは、担当者において、直ちに前2号に規定する記入事項(文書の処理の完結までに既に文書管理システムに入力している記入事項を除く。)を文書管理システムに入力すること。

(公文番号)

第26条 次の各号に掲げる文書には、その区分により、それぞれ文書の記号及び番号を付さなければならない。ただし、庁外往復文のうち、軽易なものについては、この限りでない。

(1) 告示 広島市消防局告示第 号

(2) 訓令 広島市消防局訓令第 号

(3) 達 広消○○第 号

(4) 指令 広島市指令消○○第 号

(5) 庁外往復文 広消○○第 号

2 前項の○○で示す箇所には、主務の部又は課の名称の略称として総務課長が定めたもの(第29条第2号ただし書の規定による場合は、総務課長が定める略称文字)を記号として記入するものとする。

(平31消防局訓令1・一部改正)

(議案文の処理)

第27条 議案文の処理については、広島市文書取扱規程第26条に定めるところによる。

(公示令達文書の処理)

第28条 条例、規則、訓令、告示及び公告は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 条例及び規則の処理については、広島市文書取扱規程第27条第1号及び第2号に定めるところによる。

(2) 訓令及び告示は、総務課において公示令達番号簿により公文番号を付すること。

(3) 訓令は、主務課において所要部数を浄書し、原議書とともに総務課に送付し、総務課においては、これを照合のうえ、企画総務局法務課に送付すること。

(4) 告示及び公告については、主務課において掲示すべき文書を所要部数作成し、掲示場に掲示すること。

(5) 主務課長は、掲示場へ掲示した告示及び公告の写しを1通公文書館に送付すること。

(6) 主務課長は、広島市報発行規則(昭和55年広島市規則第32号)の定めるところにより、告示及びその他必要な事項を広島市報に登載すること。

(令7消防局訓令2・一部改正)

(発送文書の処理)

第29条 達、指令文書及び発送を要する一般文書(以下「発送文書」という。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 発信名義は、市長、局長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)とすること。ただし、往復文書等は、事案の軽重により、部長、課長及び署長の名義を用いることができる。

ア 指令文書(定例のものに限る。) 当該指令の申請書、願書等の受付番号

イ 発送文書のうち帳票により発送等の決裁を受けたもの(アに掲げる文書を除く。) 総務課長が定める帳簿による番号

(3) 発送文書は、主務課において浄書し、及び照合すること。

(4) 発送文書には、広島市消防公印保管使用規程(昭和33年広島市消防局訓令第4号)の定めるところにより、公印を押なつしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押なつを省略することができる。

ア 庁内往復文書

イ 庁外往復文書のうち軽易な文書

ウ その他公印を省略することが適当であると認められる文書

(郵送の手続)

第30条 郵送を要する発送文書は、主務課において郵便番号を記入の上、必要な包装をし、特殊な取り扱いを要するものは、その封筒に速達、書留、内容証明等の表示をし、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、発送しなければならない。

(電子郵便及び電報発信の手続)

第31条 電子郵便及び電報を発信するときは、主務課において、通信用紙に記入し、施設課に送付しなければならない。

(令4消防局訓令2・一部改正)

第32条 削除

(庁内往復文書の配布)

第33条 庁内往復文書は、総務課庶務係及び署警防課消防指導係備付けの文書連絡箱を利用して配布するものとする。ただし、特に重要、秘密又は緊急を要する文書その他主務課において直接配布することを適当とするものは、主務課において直接配布することができる。

2 庁内往復文書は、特に秘密を要し、又は散逸のおそれがあるもののほか、封筒を使用してはならない。

第34条 削除

第35条 削除

第5章 文書の保管及び保存

(文書の整理)

第36条 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常時に際し必要な処理ができるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の保管及び保存の方法)

第36条の2 文書は、本章に定めるもののほか、「文書事務の手引」に基づき保管し、及び保存しなければならない。

(文書の整理分類)

第37条 文書の整理は、総務課長が定める文書分類基準に従い行わなければならない。

(文書の保存年限)

第38条 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。ただし、主務課長は、総務課長の承認を得て、これと異なる種別を定めることができる。

(1) 30年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

2 文書の保存年限は、文書の内容の効力、重要度、利用度等を勘案して、前項の種別に従い、所属長が決定する。ただし、保存を要しないと認められる文書(以下「保存を要しない文書」という。)については、この限りでない。

3 前項の場合において、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、これらの文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間以上の期間としなければならない。

4 文書の保存年限の起算日は、文書の完結の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに区分して整理し、及び保管する文書の保存年限の起算日は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日とする。

5 前項の規定にかかわらず、常用文書(主務課長が当該課において事務執行上常時利用する必要があると認める文書をいう。以下同じ。)の保存年限の起算日は、その常用期間が終了する日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。

(令7消防局訓令2・一部改正)

(文書の延長)

第38条の2 主務課長は、保存年限の経過した文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該文書の保存年限を延長することができる。

(令7消防局訓令2・追加)

第39条 削除

(文書の引継ぎ等)

第40条 所属長は、1年保存の文書、常用文書及び保存を要しない文書を除く文書を、文書引継書(報告書)及び目次を付して、文書の完結した日の属する会計年度の翌翌会計年度の7月31日までに、総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、文書庫等を有する所属長は、総務課長に引継ぎをしないことができる。

(閲覧等の請求)

第41条 前条の規定により保存している文書を閲覧し、又はその貸出しを受けようとする者は、総務課長又は文書庫を有する所属長の承認を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第42条 総務課長は、毎年1回保存年限の経過した文書を精査して、関係所属に協議のうえ、廃棄の手続きを行う。ただし、1年保存の文書及び保存を要しない文書は、所属長において、廃棄の手続きを行う。

(文書の処分)

第43条 廃棄する文書で、他見を避ける文書は、焼却、溶解その他復元できない方法により処分しなければならない。

(令4消防局訓令2・一部改正)

第6章 雑則

(文書の処理状況の調査)

第44条 総務課長は、必要と認めるときは、文書取扱主任に対し、その取り扱った文書につき報告又は提出を求めて調査することができる。

第45条 この規程で定める帳票の様式は別に定める。

第46条 削除

(委任規程)

第47条 この規程の施行について必要な事項は、総務課長が定める。

附則

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日消防局訓令第2号)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前において改正前の第38条第1項及び第2項の規定により永年保存と決定された文書の保存年限の種別は、その決定のときに30年保存と決定されたものとみなす。

別表第1

(平27消防局訓令11・一部改正)

総務課 | 消防団室 | 職員課 |

|

|

|

施設課 | 警防課 | 救急課 |

|

|

|

予防課 | 指導課 | 署警防課(係) |

|

|

|

署予防課(係) | 出張所 |

|

|

|

|

別表第2