特集/楽しく学べる防災訓練

防災訓練の種類と各地域で行われている訓練

危険から身を守る避難訓練

突然の災害にも落ち着いて避難行動を取ることができるよう、避難経路や避難場所の確認をする訓練です。

地元団体とも連携・協力

竹屋地区自主防災会連合会(中区)は、昨年10月、地元企業なども参加し、地震を想定した避難訓練を行いました(上写真)。避難所周辺には消防団員を配置し、避難誘導を行いました。

避難行動要支援者の避難訓練

平和台町内会自主防災会(安佐南区)では、6月下旬、大雨により警戒レベル3「高齢者等避難」が発令されたという想定の訓練の中で、介護タクシーを使った避難行動要支援者の避難訓練を行いました(上写真)。

安佐北区では6月下旬に、脳性まひで電動車いすを利用している住民が参加する避難訓練を行いました。訓練を終え、「個別避難計画(わたしのひなんシート)を作っていたおかげでスムーズだったと思う。課題も見つかり、有意義だった」と話していました。

避難所での炊き出し訓練

限られた道具を有効活用して、食料や飲料水を確保する方法や技術を習得する訓練です。調理からパック詰め、配食の分担作業を確認

向洋本町自主防災会(南区)は、昨年11月、水分を加えるだけで食べられるアルファ化米(防災食)を使った炊き出し訓練を行いました(上写真)。

パック詰めや配食などの分担作業の中で、参加者の一人は「連携がうまくいかない時があり、課題が認識できてよかった。流れを見直していきたい」と話していました。

地域のコミュニケーションも活性化

5月中旬、井口四丁目町内会自主防災会(西区)の訓練では、とん汁を作りました(上写真)。調理しながら「避難したときは、温かい食事で少しでも落ち着いてもらえるといいね」と話し、住民同士の交流も楽しんでいました。

避難所の運営訓練

避難所ごとに作成されているマニュアルに基づき、避難者の受け付け、避難状況の情報収集やとりまとめ、避難所の安全確認などを行う訓練です。

個人情報登録の二次元コードで速やかな受け付け

矢田(やた)町内会自主防災会(東区)は、6月上旬、土砂災害を想定した避難訓練を実施。地域独自の取り組みで、参加者は持参した避難者カード(下写真)に掲載の二次元コードを受け付けで読み取ってもらい、スムーズな入場ができました(上写真)。コードには名前や住所のほか、障害やアレルギーの有無などの情報が記録され、避難所での配慮も受けられます。

温品学区自主防災会連合会の木村隆明会長は「このシステムを学区内の他の自主防災会にも普及させたい」と話します。

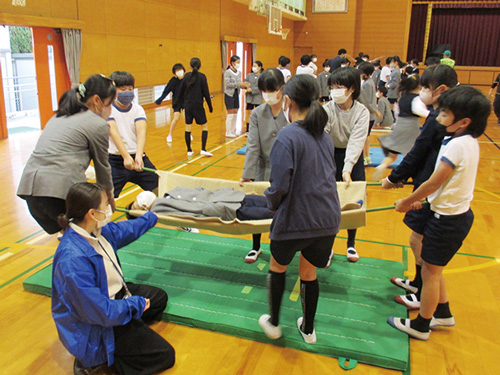

応急時の救出・救護訓練

火災や建物の崩壊などによる、けが人の救出や応急手当を訓練します。

AEDの使用訓練や毛布を使った応急担架作り

6月中旬、麦谷下一二(むぎたにしもいちに)町内会自主防災会(佐伯区)は、AEDを使った救護訓練を実施しました(下写真)。

大州小学校(南区)では、昨年11月に防災教室を開催し、毛布と竹竿を使った応急担架づくりを行い、人を乗せる救出訓練の体験をしました(上写真)。児童らは「毛布1枚と竿2本で人を運べるなんてびっくりしました。いざというときに役立ちそうです」などと話していました。

応急時の水防訓練、消火訓練

水防訓練は、台風や大雨などによるがけ崩れや浸水被害を想定し、土のうの作り方や設置を行うもの。消火訓練は、火災発生時に消火器を活用できるよう模擬消火を行うものです。

権現(ごんげん)町内会自主防災会(安芸区)は、6月中旬、土砂災害や川の氾濫を想定した「土のう作り」と「土のう積み上げ」訓練を行いました(上写真)。

市総合防災センターで体験できます

市総合防災センター(安佐北区)は、地震や降雨、消火体験(上写真)などを通して楽しみながら防災知識を身につけることができる体験学習施設です。

体験学習の申し込み方法など、詳しくは同センターホームページで。