特集/広島平和記念資料館

心に残った展示-思いを言葉にして胸に刻む-

G7広島サミットが終わった5月末、世代の異なる3人が同館を見学し、それぞれが心に残った展示についての思いを語り合いました。

市内で育った20代。7歳の弟がいる(下記感想の●)

県外出身で、2年前に移住。4歳の子どもがいる30代(同●)

市内に在住で、2人の子ども、5人の孫がいる60代(同●)

魂の叫び

中学生のズボン

新田孝洋(にった たかひろ)さん(当時中学2年生)は動員先の八丁堀で建物疎開作業中に被爆しました。父・孝作(こうさく)さんは、あちこちを必死で捜し回りましたが見つかりません。これが最後と、「そこで子どもが呼んでいるような気がして」動員先とは別の場所に行き、息絶えた孝洋さんを見つけました。

新田英明(にった ひであき) 寄贈

●幼さの残る顔写真に、自分の弟が重なる。この少年の父親は、惨状の中、「そこで子どもが呼んでいるような気がして」、見つけ出した。子への愛情の深さを思うと胸が痛む。やっと見つけたわが子は亡くなっていた。むご過ぎる。

魂の叫び

三輪車、鉄かぶと 姉弟の遺影

銕谷伸一(てつたに しんいち)ちゃん(当時3歳)は、三輪車で遊んでいる時に被爆し、亡くなりました。姉の路子(みちこ)さん(当時7歳)も倒れた家の下敷きとなり、亡くなりました。

銕谷信男(てつたに のぶお) 寄贈

●幼い姉弟は仲良く手をつなぎ、少し緊張した面持ちでこちらを見つめている。写真館で撮影されたその時、こちら側には温かなまなざしを注ぐ家族がいたのでは。等身大の写真に近づけば、自分の孫を抱き上げるときの愛しさが思い起こされる。あの日、一瞬で断たれたこの子たちの未来を思わずにいられない。

魂の叫び

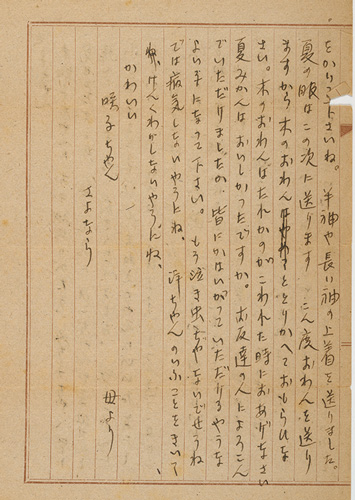

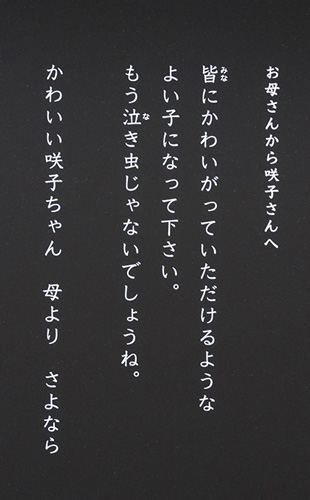

疎開先に届いた手紙 -お母さんから咲子(さきこ)さんへ-

原爆で亡くなった母・八尾春子(やお はるこ)さんが、娘・咲子さん(当時9歳)宛てに6月に書いていた手紙です。咲子さんは疎開先で受け取り、家族からの手紙を形見として大切に保管していました。

八尾洋二(やお ようじ)寄贈

●「咲子ちゃん 母より さようなら」の末文が目に焼きついた。手紙を書いたときは、きっとまた会えると信じながらも、最後の手紙になるかもしれないという思いだったのではないか。手紙の本文からも子を思う親の愛情が伝わってくる。母親からの最後の手紙を咲子さんは、どんな思いで読み返したのだろう。子を持つ親として胸がいっぱいになる。

生きる

N家の崩壊

8月6日からN家の生活は一変しました。漁師だったNさんは、被爆の後遺症による病苦で働くことができません。生計を支えていた妻が亡くなり、Nさんは子どもと無理心中を決意するも実行できませんでした。中学生の長女が働き手となり一家を支えましたが、他の子どもたちは家を出て疎遠に。治療法も見つからず、Nさんは苦しみながら亡くなりました。写真家・福島菊次郎(ふくしま きくじろう)が何年にもわたり撮り続けた写真が、Nさんとその家族の姿を伝えています。

●8月6日の悲劇は1日で終わらず、被爆者はその後も苦しい状況が続いたことをあらためて知った。こんなことは二度と起こしてはならない。

●生活が苦しく、無理心中を決めた最後のご飯をどんな気持ちで食べたのだろう。家族の首を締めようとしたができない。自分がもしNさんと同じ状況だったら…。胸をえぐられるようだ。

●被爆者が、あの日からさまざまなものを抱えながら生きてきたことを、頭では分かっているつもりだった。だが、現実には想像を超える生身の生きざまがあった。

生きる

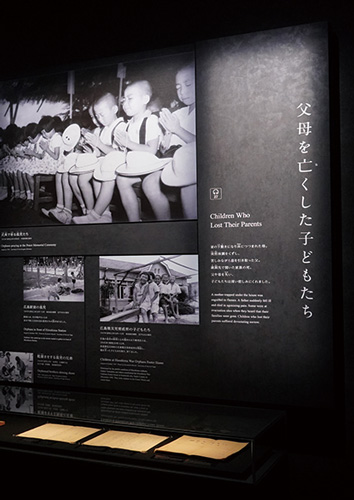

父母を亡くした子どもたち

原爆によって孤児になった子どもは、2,000〜6,500人といわれていますが、正確な数はつかめていません。子どもたちは家族を失った寂しさ、貧困、差別に耐えながら育成所などで生活していました。

●自分の弟や、これから自分が子どもを持ったとして、自分がいなくなった後にこんな状況を耐えながら生きていくことになったらと思うととても辛い。

●「寂しいよ、会いたいよ」。笑顔の奥に隠れた親を思う子どもたちの悲しい声が聞こえてくるような気がした。

●映画「この世界の片隅に」の終盤に登場する原爆孤児のシーンを思い出す。ここでは大勢の現実の孤児たちが笑顔を見せている。子どもたちは、原爆の悲惨さも分からぬまま、見知らぬ大人たちにすがるしかなかった。温かな未来があったと願うばかりだ。