特集/広島平和記念資料館

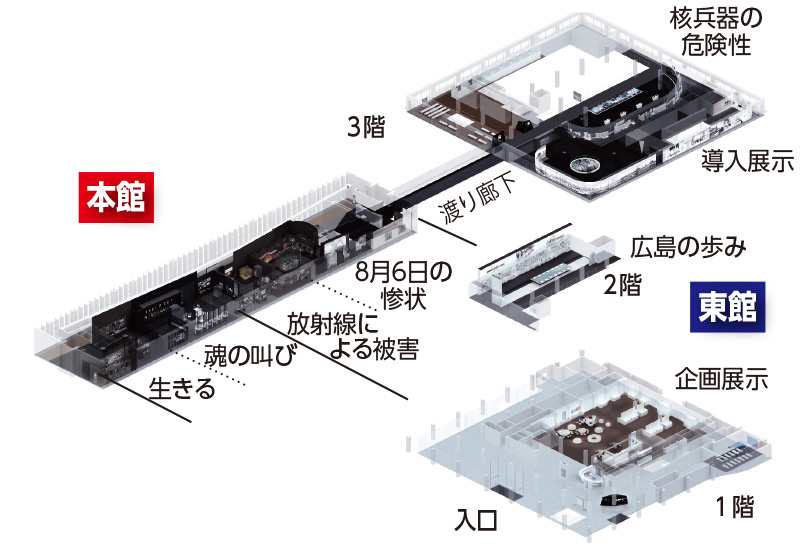

展示概要

【常設展示】

1.導入展示被爆前のびっしりと建ち並ぶ家々、商店街のにぎわい、子どもたちの笑顔の写真。被爆前の広島には多くの人々の暮らしが息づいていたことを物語ります。8月6日、上空600㍍で原爆がさく裂し、人々の暮らしが失われた瞬間を映像とパノラマ模型で伝えています。

2.8月6日の惨状

爆風で折れ曲がった鉄骨、火災の高熱で変形した金属や瓦、建物疎開作業中に被爆した生徒たちが身に着けていた衣服の展示。遺品や絵などの資料が、あの日の惨状を静かに語ります。

3.放射線による被害

皮膚に無数の血の斑点が出た兵士や頭髪が抜けた姉と弟の写真。原爆から放出された大量の放射線が人々の体をむしばみ、外傷のない人や被爆直後に市内に入った人にも影響を及ぼしたことを伝えています。

4.魂の叫び

原爆で亡くなった人の遺品と遺影や本人、家族の言葉の展示。「痛いよー、苦しいよー」「お母さーん!」「あの子はどこに…」。亡くなった人、残された人、一人一人の心の底からの叫びを伝えています。

5.生きる

背中にケロイドが残る男性の写真や被爆から10年後に白血病で亡くなった少女が病気回復を願って折った鶴。惨禍を生き延びた後も、 多くの困難と苦悩に直面し、心身に残る傷や病を抱えながら生きる人々の姿を伝えています。

佐々木禎子(ささき さだこ)さんが折った鶴

佐々木繁夫(ささきしげお)・雅弘(まさひろ)寄贈

6.核兵器の危険性

原爆の開発や投下の経緯、その威力について、写真などを展示。原爆の模型や熱線を受けた瓦など、手で触れることができる展示も。

核実験による被害や核兵器廃絶に向けた国際社会の動向も伝えています。

7.広島の歩み

被爆前後の広島の歴史について写真などで解説しています。

原爆で破壊された広島で自らの生活を再建させつつ街の復興に立ち上がる市民の姿を伝えています。国内外の人々も支援の手を差し伸べました。

【企画展示】

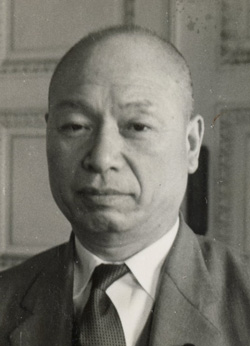

山下義信氏 山下家提供

1945年12月、私財を投じていち早く私立の育成所を立ち上げた山下義信氏。育成所の歩みと同氏の生涯を紹介しています。

企画展を担当した学芸員は「田舎に集団疎開していた子どもたちは、原爆の被害を受けずに助かりました。けれども市内にいた両親や家族を失い、引き取り手のない原爆孤児として育成所などでの生活を余儀なくされました。山下義信氏が残した多くの保育日誌などから、子どもたちに対する愛情や責任感が伝わってきます。原爆孤児という存在・歴史があったことを知ってほしいですね」と話します。