地震に備えよう

「もしも」に備え、地震発生時に取るべき行動をあらかじめ把握しておきましょう。◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話568-7705、ファクス262-6986)

▲東日本大震災での救助活動(市消防局提供)

「防災の日」とは

大正12(1923)年の9月1日に発生した「関東大震災」では、死者・行方不明者が約10万5000人と言われています。

また、昭和34(1959)年9月26日に紀伊半島に上陸した「伊勢湾台風」でも大きな被害が出たため、国民の防災に関する関心が高まり、昭和35(1960)年、「防災の日」が創設されました。

9月1日の「防災の日」を含む、8月30日から9月5日までを「防災週間」と定めています。

地震による被害

明治時代以降、日本では、死者・行方不明者が1,000人を超える地震が12回発生しています。近年では、平成7(1995)年の阪神・淡路大震災、平成23(2011)年の東日本大震災など、大規模な被害が発生しています。

「防災の日」をきっかけに、地震に関する情報を収集し、防災対策を行いましょう。

▲東日本大震災での被害状況(市消防局提供)

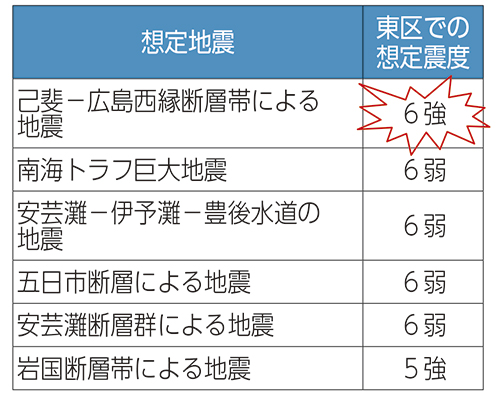

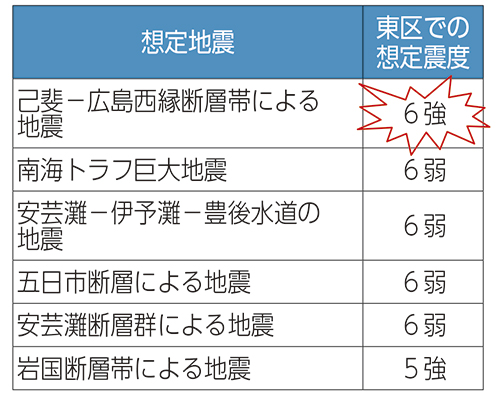

想定される地震と最大震度は?

市では、平成13(2001)年に安芸灘を震源とする、震度5強の「芸予地震」が発生しました。

今後、次の6つの地震が市域に大きな被害をもたらす可能性があると言われています。中でも、己斐−広島西縁断層帯による地震では、東区で震度6強にもなると予想されており、注意が必要です。

地震発生時でも落ち着いて行動するために

地震は突然起きるものです。地震発生時に落ち着いて行動できるよう、事前に取るべき行動をイメージしておくことが大切です。

そこで、地震に備えて準備する物や、発生したときに取るべき行動を紹介します。

●避難所を確認する

●緊急情報などを知るために、市防災情報メールに登録する

●家具を固定し、重い物や割れ物は低いところに置く

●寝室に非常持ち出し品を置いておく

●外出時には、看板など、落ちてくる物や倒れてくる物に当たらないよう周囲を注意深く確認する

●火事を防ぐため、家の外に避難するときは、ブレーカーを切り、ガスの元栓を閉める

大正12(1923)年の9月1日に発生した「関東大震災」では、死者・行方不明者が約10万5000人と言われています。

また、昭和34(1959)年9月26日に紀伊半島に上陸した「伊勢湾台風」でも大きな被害が出たため、国民の防災に関する関心が高まり、昭和35(1960)年、「防災の日」が創設されました。

9月1日の「防災の日」を含む、8月30日から9月5日までを「防災週間」と定めています。

地震による被害

明治時代以降、日本では、死者・行方不明者が1,000人を超える地震が12回発生しています。近年では、平成7(1995)年の阪神・淡路大震災、平成23(2011)年の東日本大震災など、大規模な被害が発生しています。

「防災の日」をきっかけに、地震に関する情報を収集し、防災対策を行いましょう。

▲東日本大震災での被害状況(市消防局提供)

想定される地震と最大震度は?

市では、平成13(2001)年に安芸灘を震源とする、震度5強の「芸予地震」が発生しました。

今後、次の6つの地震が市域に大きな被害をもたらす可能性があると言われています。中でも、己斐−広島西縁断層帯による地震では、東区で震度6強にもなると予想されており、注意が必要です。

注意!

震度6強の地震では、耐震性の低い木造建物の多くが、傾いたり、倒れたりします。

震度6強の地震では、耐震性の低い木造建物の多くが、傾いたり、倒れたりします。

地震発生時でも落ち着いて行動するために

地震は突然起きるものです。地震発生時に落ち着いて行動できるよう、事前に取るべき行動をイメージしておくことが大切です。

そこで、地震に備えて準備する物や、発生したときに取るべき行動を紹介します。

発生前の備え

●非常持ち出し品(水、非常食、懐中電灯、ラジオ、衣類、雨具、薬、マスク、簡易トイレなど)を準備する●避難所を確認する

●緊急情報などを知るために、市防災情報メールに登録する

●家具を固定し、重い物や割れ物は低いところに置く

●寝室に非常持ち出し品を置いておく

発生時に取るべき行動

●建物の中では、頑丈な机の下に入って身を守る

●外出時には、看板など、落ちてくる物や倒れてくる物に当たらないよう周囲を注意深く確認する

●火事を防ぐため、家の外に避難するときは、ブレーカーを切り、ガスの元栓を閉める