なんともかわいくてためになる「広島諸商仕入買物案内記」のぬり絵で、明治初期の広島の世界にタイムスリップ!

皆さんの作品を募集します!

完成したぬり絵をSNSに投稿又は送ってくれた方に、抽選で西国街道にちなんだ物をプレゼント。

素敵な作品を送ってください!

<第四弾のプレゼント>

西国街道マンホールストラップ 2名 (提供:まちなか西国街道推進協議会)

【応募締切】令和4年11月30日(水)23:59

<応募方法>

● SNS

#西国街道ぬり絵をつけてTwitter 又は Instagramに投稿

● メール

へ、氏名・連絡先を記載して送付

● 郵送

〒730-8587 中区役所地域起こし推進課へ、氏名・連絡先を記載して送付

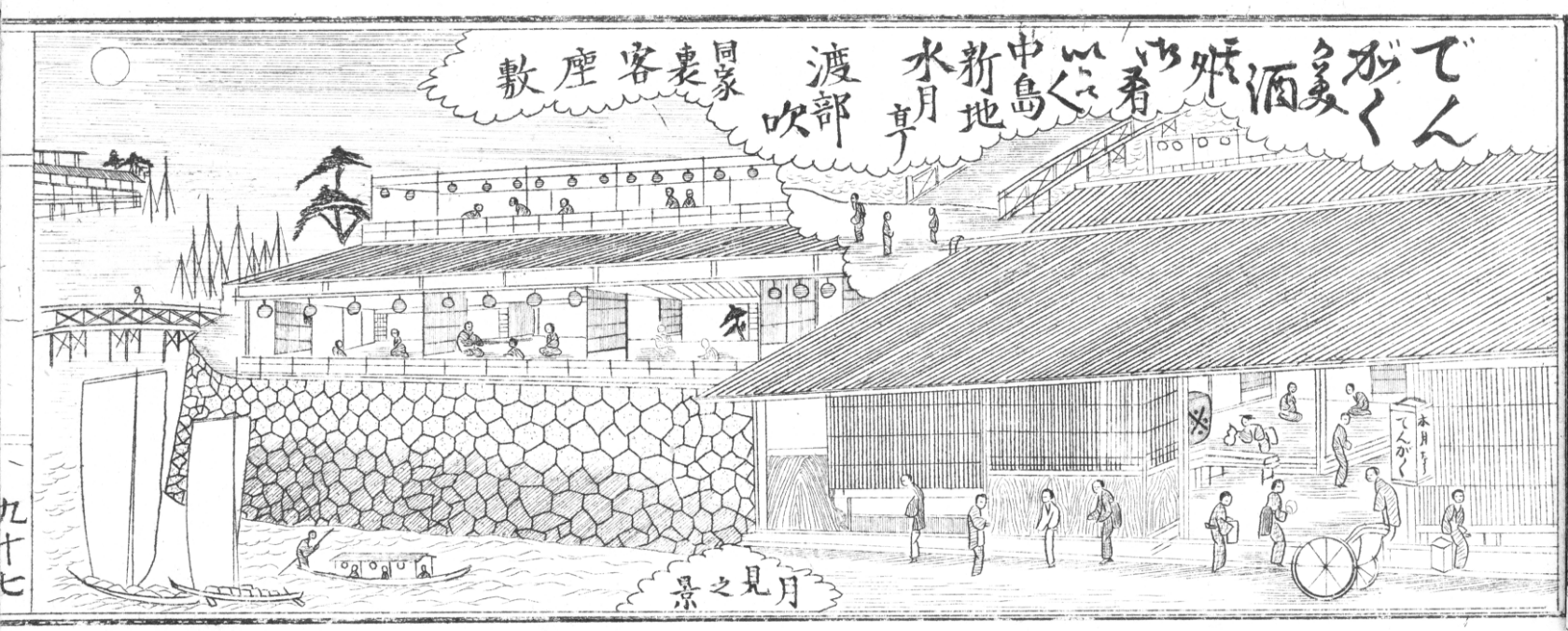

現在の平和記念公園北側にあった居酒屋です。当時、本川と元安川に架けられた2つの橋から成る相生橋が両方とも描かれていて、そのすぐ南側に店がありました。画面の手前が本川です。川沿いの桟敷にちょうちんが飾られ、その下では満月を見ながら食事を楽しむ人たち。さながらビアガーデンのようですね。店の名前も「水月亭」というだけあって、眺望の良さを売りにした店だったのではないでしょうか。

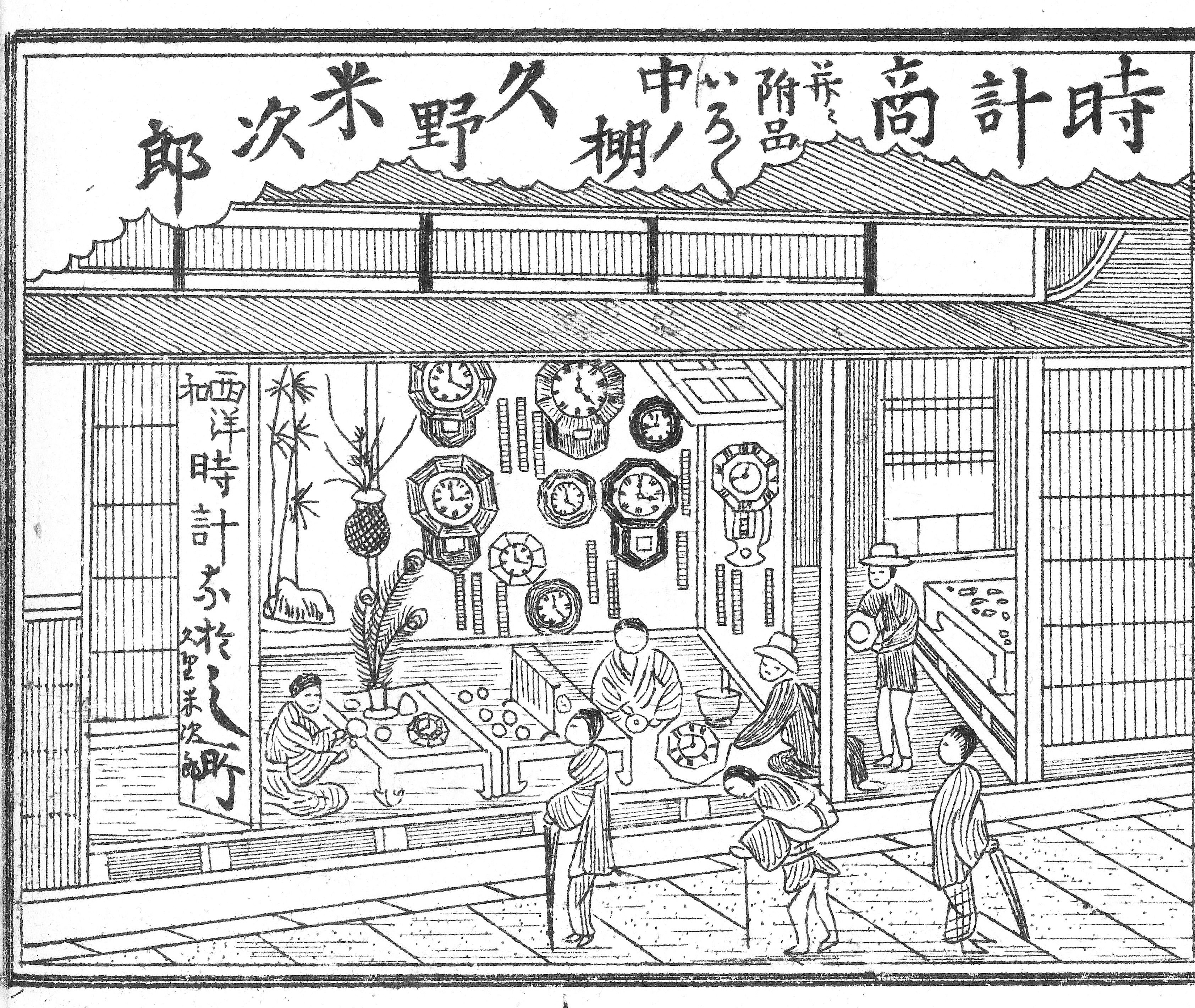

現在の中の棚にあった時計屋です。壁には和洋様々な時計が掛けられています。店内では時計を修理している様子も描かれ、そばではお客さんが修理を待っているのでしょうか。棒状の時計は、江戸時代の不定時法による時刻に対応した和時計「尺時計」であると思われます。

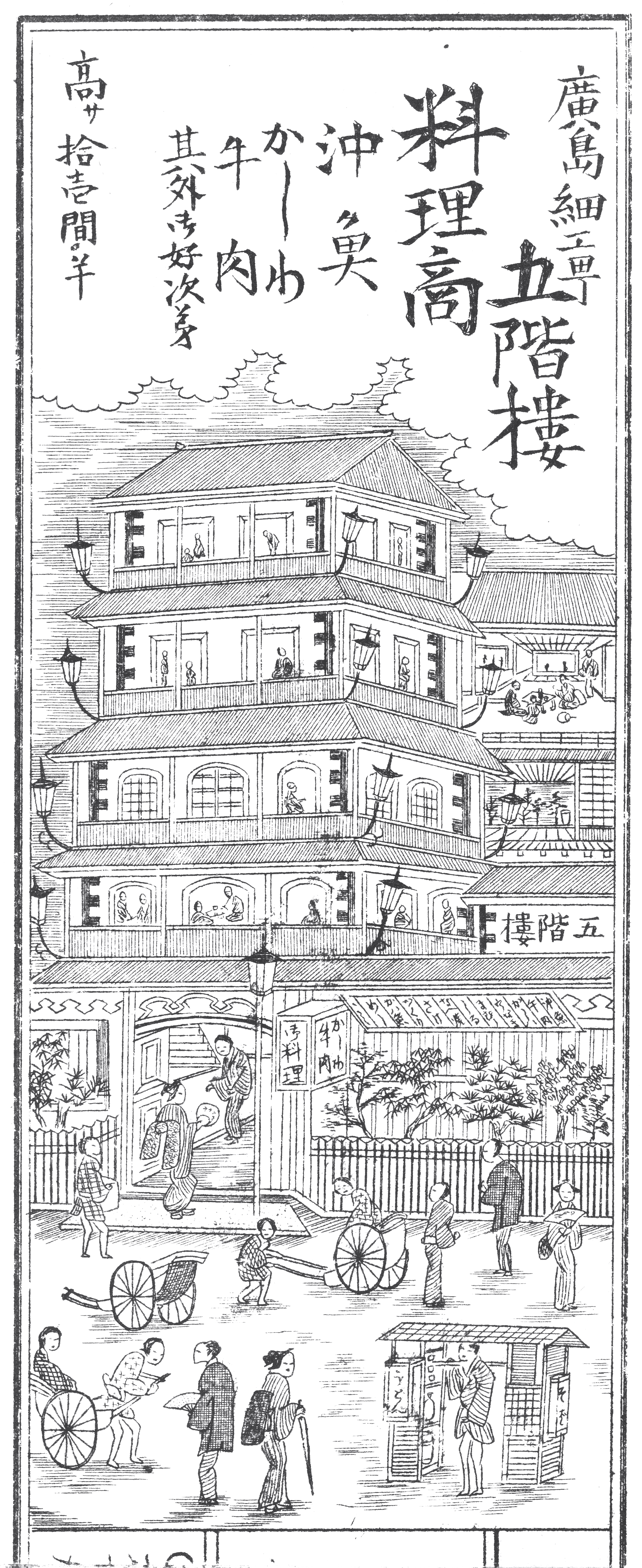

江戸時代の城下町には、広島城天守閣以外に高層建築はありませんでしたが、明治時代になると木造の洋風高層建築が登場します。これは現在の中区大手町一丁目にあった料亭で、その名のとおり5階建て、約21mもの高さがある高層建築物でした。入口にはお品書きが並んでいますが、「かしわ 牛肉」という文字も。当時はまだ肉類を出す店は珍しく、新しい食材が味わえる貴重なお店だったのではないでしょうか。

この一体は江戸時代から続く繁華街で、明治に入ってから五階楼の他にも、広島郵便局や広島物産陳列館(現在の原爆ドーム)なども建てられました。

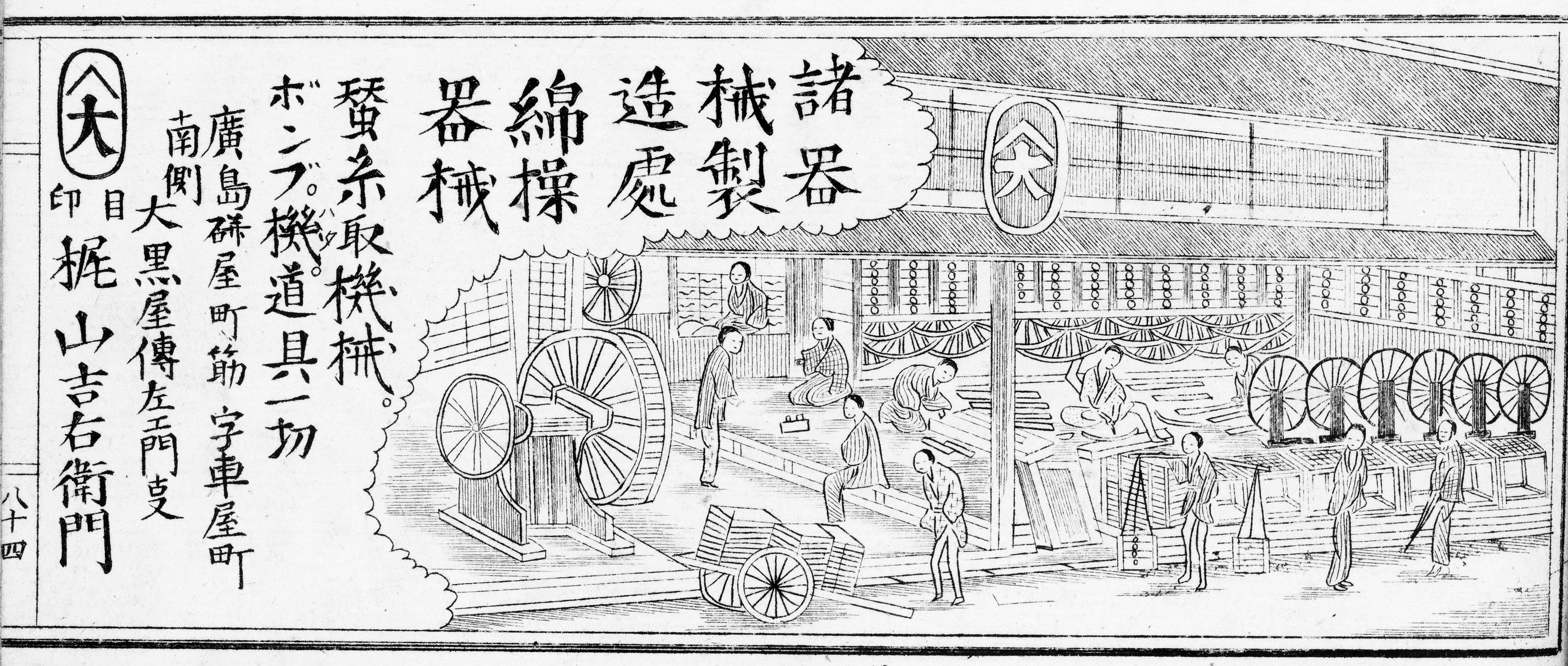

現在の紙屋町一丁目にあった綿繰り機などを製造する店。綿作りが日本で本格的になったのは江戸時代のことで、広島藩でも、大坂方面へ海運で輸送できたこと、栽培に好条件の気候だったことから、綿の生産が盛んになりました。店内には糸車がずらりと並び、職人さんが機械を作っている様子が見られます。左の大型の道具は、最新の水力式の綿繰器械の一部と思われます。道具が進化しているということは、それだけ綿産業が栄えていたと言えますね。

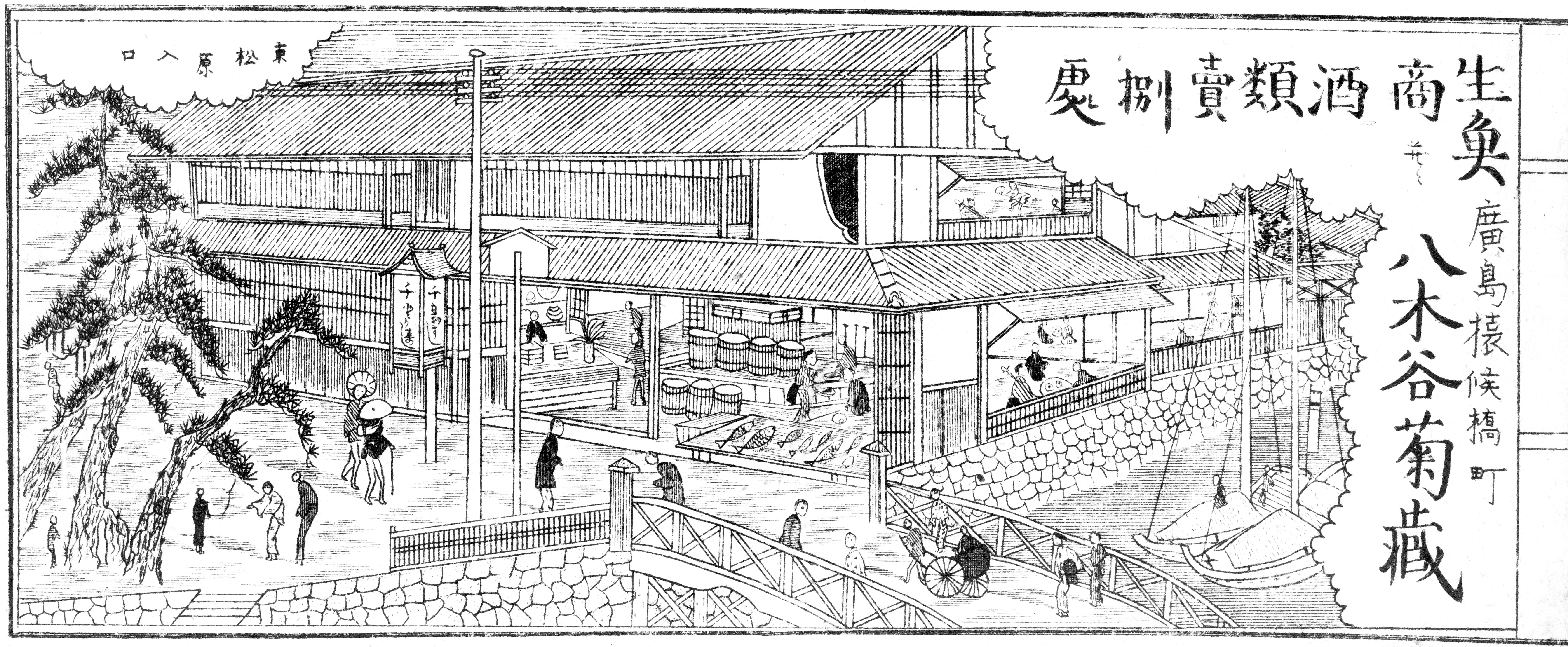

手前に見えるのは「猿猴橋」。橋の東詰南側にあった魚や酒類の販売の店です。販売のほか寿司屋も経営しており、奥の座敷では食事をしている人たち、そして2階には三味線の音色に合わせて踊っている人でしょうか、にぎやかな宴会のようにも見えます。左上に書かれている「東松原入口」は広島東照宮に通じる参道のことで、店前の松の木は参道沿いの松並木(いろは松)です。