地域活動×SDGs

私たちもSDGsに取り組んでいます

地域活動でSDGsに取り組んでいる皆さんを紹介します。

伐採された間伐材

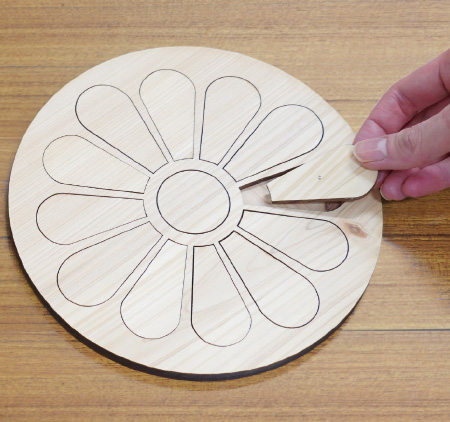

間伐材を利用した脳活パズル「かぐら(香具楽)」

「かぐら」に取り組む様子。木目を合わせて楽しむ

間伐材を利用したビーズバッジ

間伐についての講習会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SDGs(エスディージーズ)とは

「Sustainable Development Goals(サスティナブル ディベロップメント ゴールズ)(持続可能な開発目標)」の略称で、2015(平成27)年に国連で採択された世界共通の目標です。将来の世代が安心して暮らすことのできる「誰一人取り残さない」世界を目指して、上記の17のゴール(目標)が定められています。

市ホームページはこちら

地域の資源を生かして

安佐北区の「大林(おおばやし)間伐材再生研究会」は、間伐材を使った商品の企画開発や里山保全活動などを通じ、SDGsに取り組んでいます。

会長の坊聰彦(ぼうとしひこ)さん(75・上写真)は「間伐材は、密集する木を間引く過程で発生するものですが、処分費用がかかるため、搬出しにくい場所にあるものが長年放置されていました。それが、平成26年8月豪雨で土砂と共に流れ出て、大きな被害が発生したんです」と、同会立ち上げのきっかけを話します。

地域の仲間たちと連携

同地区自治会長でもあった坊さんは、間伐材の問題を解決しようと、環境カウンセラーとして活動していた秦野英子さん(同会事務局長。56・上)や地域の仲間と話し合います。「間伐材を活用して商品を開発しよう」「地元企業とつながれば面白いのでは」などのアイデアを取り入れ、平成31年に6人の仲間と同会を発足しました。(現9人)

活動のキーワードはSDGs

同会の活動は、SDGsにつながっています(下記参照)。

間伐材を活用した脳活パズル「かぐら(香具楽)」は、仏壇メーカーの協力を得て製作。SDGsバッジは、ビーズ業者と連携して商品化しました。地元の祭りなどで商品に触れてもらい、地域の人たちをつなぐきっかけになっています。

里山保全活動では、間伐木材の搬出を学ぶ講習会を開催。参加者はチェーンソーの使い方やロープを使った搬出方法を学び、里山を守る意識が高まりました。さらに地元の祭りや大学と連携し、子どもたちへの啓発活動も行っています。

SDGsで地域がつながる

「SDGsという言葉が、私たちがこれまで取り組んできたことを地域の人に広め、間伐材の問題により関心をもってもらう鍵になったと感じています。つながりの輪が広がっていてとてもうれしいです」。坊さんと秦野さんは、笑顔でそう話します。

山が豊かになると、山とつながる海も豊かに → 【6】【14】

地元産業の活性化 → 【8】

里山を守る人を増やし、災害の被害を減らす → 【11】

間伐材を無駄なく使う → 【12】

間伐材から商品を製作 → 【15】

いろいろな人をつなぎ、課題解決に取り組む → 【17】

地域で取り組む活動も、SDGsにつながっています。皆さんも、日々の暮らしや地域活動などとSDGsをつなげて考え、行動してみませんか。

◆問い合わせ先:政策企画課(電話504-2014、ファクス504-2029)